1941年8月,张冲在重庆去世,年仅38岁。在随后的追悼仪式上,周恩来以南方局书记的身份亲临现场。他不仅献上了;的挽联,还发表了长达20分钟的讲话。在演讲过程中,周恩来情绪激动,说到动情处更是哽咽落泪,令在场所有人都深受感动。张冲和周恩来的关系挺复杂的。张冲在国民党中统工作的时候,还策划过伍豪事件,想整周恩来。最终,在民族大义面前,他们放下过往恩怨,彼此握手言和,成为挚友。这段往事至今仍让人感慨不已。

张冲,本名张绅,1903年出生在浙江乐清。从小他就特别聪明,特别崇拜范仲淹。1919年五四运动那会儿,他刚考上浙江省立第十中学,就带头搞了个“醒华学会”。之后,他带着会员们学习新理念,还搞了不少爱国活动,在温州教育圈里混出了名堂。1922年,张冲考进了北平铁道管理学院,没多久就加入了国民党。后来他又在东北几所学校之间来回跑,特别看不惯张作霖搞的那套割据把戏,结果被抓了,差点丢了小命,还好校长出面保了他。出狱后,他回到南京,经同学介绍被陈果夫、陈立夫兄弟重用,随后在多地担任重要职务。上世纪30年代初,他成为中统前身——中央组织部党务调查科的总干事。那时候,国民党对我党进行了一系列严酷的打压。张冲作为中统的二把手,对周恩来更是恨之入骨,视其为最大的威胁。

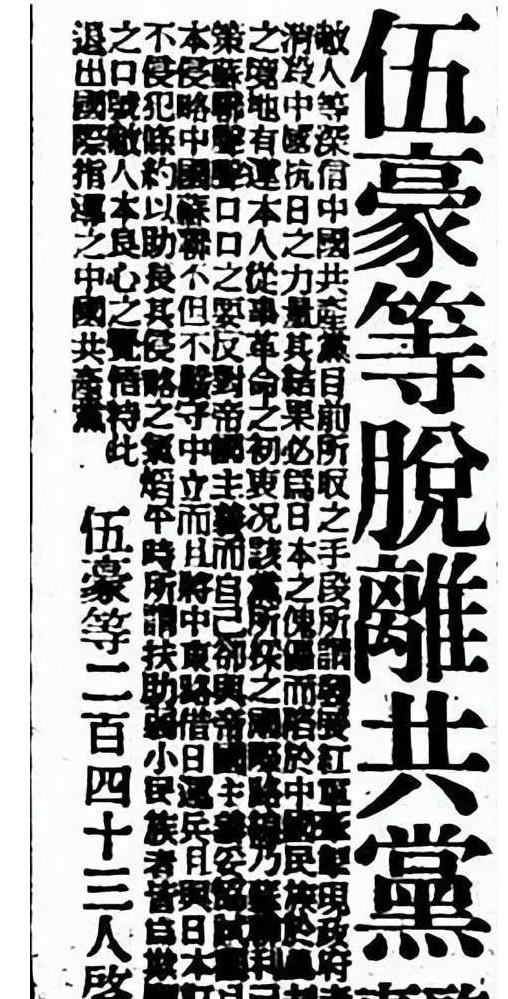

因此,他亲手设计了一场针对周恩来的阴谋,即所谓的“伍豪事件”,意图彻底摧毁周恩来的声誉。伍豪是周恩来早年写文章时用的化名。这篇报道说伍豪和其他233人退党,明显是想给周恩来抹黑,顺便挑拨我们党的团结。四年后,也就是1936年4月,《申报》又发布了一条关于伍豪的消息,这次是寻人启事。周总理之前对张冲的行为已经非常不满,简直到了咬牙切齿的地步。这次张冲又发布这种消息,到底想干嘛?经过深思熟虑,潘汉年联系了张冲。当时日本侵略者的野心昭然若揭,正策划侵占华北等地。抗日已成为所有爱国者的共同目标,我党发布了《八一宣言》。尽管张冲是国民党高官,但他始终牢记自己是中国人的身份。因此,《申报》上就出现了那则寻人启事。

不久之后,张冲终于见到了周恩来,这是伍豪事件后两人的首次碰面。说实话,面对这位“老熟人”,张冲心里有点发虚,毕竟伍豪事件是他一手搞出来的。没想到一见面,周恩来就热情地伸出手,对张冲大加赞赏。看到周恩来这么谦逊大度,张冲也坦诚地说自己之前态度不好,心里挺过意不去的。看到这情况,周恩来马上开口:"经历了这么多,咱们还是好兄弟。既然都聚到一块儿了,不如一笑而过,把过去的事儿都放下。咱们得往前看,对吧?"经过长达七个月的反复磋商,国共双方进行了六轮正式会谈,对合作方案进行了多次调整,最终达成一致,共同制定了合作的纲领性文件。谈判桌上,周恩来的言行让张冲彻底改观。周总理处处为国家大局着想,把老百姓的利益放在首位,加上他为人真诚、谦逊,这些品质深深打动了张冲。原本对共产党抱有成见的他,态度渐渐发生了转变。周恩来对张冲在谈判中的表现深感钦佩。张冲一心为公,主动担当沟通角色,全力促进两党合作,这种无私精神让周恩来由衷赞赏。原本对立的两方,如今携手并肩,共同面对挑战。中共南方局在重庆成立后,周恩来担任了书记一职。在与蒋介石和国民党的交流中,张冲总是以抗战大局为重,积极协调。即便周恩来在重庆期间经常受到国民党特务的监视和刁难,张冲也总是尽力帮助他解决问题。

张冲跟那些口是心非的国民党人不一样,他更像古代那种正直的君子。皖南事变一出,他就毫不客气地批评说,这种手足相残的事情,真是既丢脸又让人心寒!正是这个原因,让周恩来和张冲在是否参加国民参政会的问题上产生了分歧。周恩来坚持不出席,而张冲受蒋介石的压力,多次劝说,甚至表示“为了国家,我跪下来求你都可以”。尽管如此,我方依然坚守立场,选择不参与。经过多次协商,两党关系才逐渐缓和下来。作为中统的二把手,张冲在民族大义和国共合作问题上始终坚守着年少时学到的范仲淹名句"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"。这种家国情怀让他在抗日大局中扮演了关键角色。

周恩来来看我时,我忍不住感叹:"这世上,就属你最懂我。你不仅是我的谈判伙伴,更是我最亲的兄弟。"临终前,张冲仍然惦记着国共合作的事,特意交代周恩来要继续和郑介民保持沟通……张冲在8月不幸去世,年仅38岁。周恩来对这位为国共合作付出巨大努力的好友张冲十分敬重,特意提议为他的追悼会捐赠3万元。追悼会上,毛泽东、董必武、林伯渠等众多重要人物也纷纷献上挽联,表达哀思。周恩来亲自去了追悼会,送上挽联,还发表了讲话。1949年开国大典上,周总理碰到了洪式闾教授,他是张冲的老乡。周总理特别提到,张冲是他的挚友。

尽管张冲和周总理在信仰上存在分歧,但这并未影响他们心中那份深厚的民族情怀和爱国精神。正是这种真挚的情感,使得他们从曾经的对手转变为朋友,这种转变令人深感敬佩!