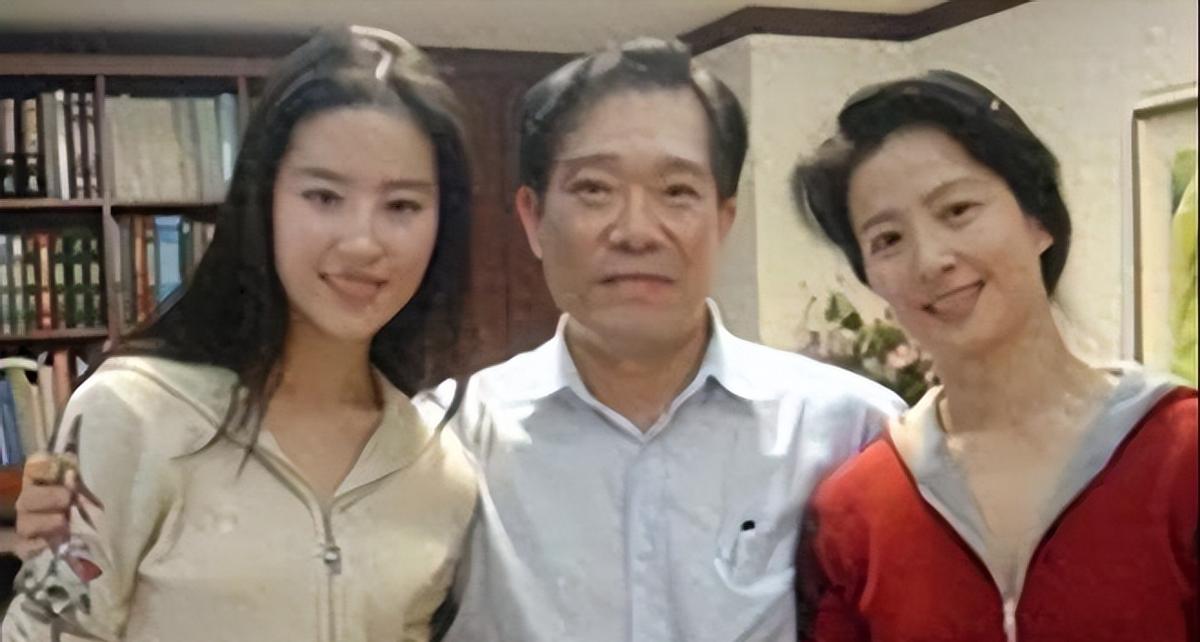

2025年3月12日凌晨,某娱乐大V的微博突然炸出"刘亦菲余承东深夜密会"的九宫格照片。尽管随后被证实是《玫瑰的故事》剧组聚餐现场,但这条谣言已在互联网生态中完成了一次教科书式的传播实验——3小时内登上8国热搜,相关词条创造12.7亿阅读量,甚至带动华为智界汽车当日股价上涨3.2%。这场看似荒诞的绯闻风暴,实则揭示了娱乐圈正在形成的"谣言经济学"闭环。

在这个注意力即货币的时代,某头部营销公司2024年财报显示,其"危机公关"业务营收同比增长230%,其中67%的案例涉及明星绯闻运作。令人惊讶的是,这些谣言中有38%是艺人团队主动投放,目的竟是为新作品预热或转移其他负面舆情。就像加密货币市场的做空机制,明星的私生活正在被资本异化为可量化交易的金融产品。

去年某顶流小生的解约风波中,其工作室被曝出购买"绯闻对冲"服务——当解约消息释出前72小时,系统会自动生成三条不同方向的恋爱绯闻,根据舆情监测数据选择最优方案投放。这种将谣言证券化的操作,已形成包含舆情分析师、数据建模师、水军操盘手的完整产业链。某娱乐经济研究所的数据显示,2024年国内明星绯闻相关衍生经济规模已达47.8亿元,是影视行业总票房的1/3。

在刘亦菲的案例中,我们看到的不仅是娱乐工业的运作机制,更是父权社会对成功女性的系统性围剿。清华大学媒介性别研究中心的追踪报告显示,女性艺人涉及"包养""干爹"类谣言的概率是男性的17倍,而这类谣言的平均传播周期比男性艺人长3.2倍。这种差异化的谣言暴力,实则是社会对女性突破阶层壁垒的本能质疑。

2023年王思聪的"包养论"之所以能掀起舆论海啸,深层原因是触动了大众对"美貌变现"的集体想象。就像《芭比》真人版电影引发的讨论,当女性同时拥有美貌、财富与事业成功时,公众更倾向于用"身体献祭"的叙事框架来解构她的成就。北京师范大学的认知实验证实,当受试者看到刘亦菲获奖新闻时,73%的人第一联想词是"干爹",而看到同级别男演员时,85%的联想词是"努力"。

这种性别偏见在跨国语境中更为吊诡。刘亦菲接拍《花木兰》时遭遇的国籍攻击,与其说是爱国情绪,不如说是对女性身份认同的严苛审查。哈佛大学东亚研究系发现,在IMDb的12万条相关评论中,"authenticity"(真实性)成为高频词,但男性动作明星出演异国角色时,观众更关注打斗场面而非文化归属。这种双重标准,折射出全球化时代对东方女性的身份焦虑。

当我们为"刘亦菲余承东绯闻"的传播速度震惊时,可能没意识到自己早已成为算法剧本里的群演。某互联网大厂流出的内部文件显示,其舆情系统会将"刘亦菲"自动关联17个关键词,其中"绯闻"的权重系数是"演技"的2.3倍。这种数据建模创造的"信息茧房",让每个用户的点击都在加固偏见牢笼。

更值得警惕的是"反黑行动"的异化。粉丝们为维护偶像组成的"控评军团",在算法眼中不过是提升话题热度的养料。某数据监测平台统计,刘亦菲反黑站2023年举报的12万条负面信息中,有38%因二次传播产生了更大范围的扩散。这种"越反越黑"的悖论,恰是平台精心设计的流量永动机——对立产生交互,争议创造价值。

品牌方在这场游戏中扮演着暧昧角色。智界汽车的案例显示,虽然官方从未承认代言事宜,但绯闻期间其百度指数暴涨480%,节省的营销费用相当于年度广告预算的15%。这种"被动受益"现象正在重塑商业伦理,某4A公司总监坦言:"现在品牌brief里都会要求预留'绯闻应对预算',这比买开屏广告划算得多。"

面对系统性的谣言经济,艺人们正在探索破壁之道。刘亦菲近年来的转型策略颇具启示:她在《梦华录》中塑造的茶商赵盼儿,将宋代点茶技艺带上热搜;《去有风的地方》带动大理凤阳邑旅游收入增长320%。这种将个人IP与文化符号绑定的策略,正在改写明星的价值评估体系。

法律层面也出现积极信号。2024年实施的《网络生态治理条例》首次将"谣言点击转化收益"纳入违法所得范畴,某造谣大V被判赔偿艺人精神损失费的同时,还需上缴通过谣言获得的广告分成。更值得关注的是区块链技术在取证中的应用,杭州互联网法院已建立"谣言溯源链",可将诽谤内容的传播路径完整上链。

但根本性改变还需公众认知升级。当我们习惯用"吃瓜"心态消费明星绯闻时,可能没意识到自己正在参与一场大型社会实验。下次看到类似"刘亦菲恋情"的热搜时,不妨先问自己:我们是真的关心她的幸福,还是在通过窥视他人隐私获得某种隐秘快感?

在余承东那辆载着虚拟黄玫瑰的智界汽车驶离热搜时,刘亦菲正在敦煌拍摄新片《丝路画魂》。风沙中的女画师角色,或许比任何绯闻都更接近她的真实人生——在漫天流言中执着描绘自己的艺术宇宙。当我们学会把目光从八卦小报移向大银幕,或许就能理解她说"演员的本职是戏"时的清醒。毕竟,在这个楚门秀般的娱乐场域,能穿透谣言迷雾的,从来都是作品发出的真实光芒。