六十人打十五人:这场夜袭为何被称作"关门打狗"?

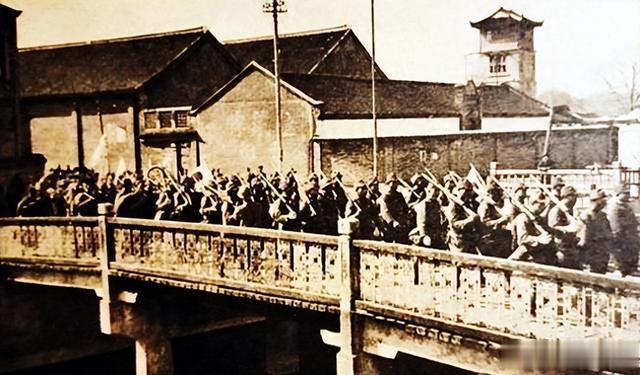

1942年夏天的那个晚上,六十多个身影悄无声息地摸进了海门县城。这些新四军战士衣衫破旧,脚上的草鞋都快磨穿了底,可手里的刺刀磨得锃亮。他们要打的是十五个日本兵——人数上占优,但装备上差远了。

这事儿听起来像是鸡蛋碰石头,可结果却让人拍案叫绝,这一仗后来被写进了军事教科书,成了"关门打狗"的经典战例。说来也怪,明明是我们的人打上门去,怎么反倒成了"关门打狗"?这仗到底是怎么打的?

咱们今天就来唠唠这个。

扫荡与反扫荡

那年头的苏中地区,日本人正在搞"清乡扫荡"。什么叫"清乡"?说白了就是见人就杀,见房就烧,见粮就抢。

日本人美其名曰"治安强化",其实就是想断了新四军的活路。他们兵力足、装备好,动不动就拉出大队人马搞围剿。新四军这边呢?

要枪没枪,要炮没炮,一个连能有几杆像样的步枪就不错了。

海门县地理位置特殊,既是交通要道,又是产粮区。日本人在这里设了个据点,驻扎着十五个鬼子兵。你可别小看这十五个人,他们武器精良,有机枪有掷弹筒,据点修得跟铁桶似的。

周围的伪军少说也有百十号人,随时能增援。按照常理,这点人马新四军动不得,可偏偏有个叫龚台其的连长不信这个邪。

老百姓的日子更苦。日本兵三天两头下乡"征粮",其实就是明抢。有个村子的王老汉,家里最后半袋米被抢走时,跪在地上磕头求饶,结果被一枪托砸晕过去。

这种事太多了,老百姓心里都憋着火。慢慢地,村里开始有人给新四军通风报信——卖豆腐的老李、打鱼的张老三,都是地下联络员。他们送情报的方式也绝,有时候把纸条塞在鱼肚子里,有时候用暗号写在豆腐板上。

机会来了

7月里的一天,地下党送来消息:海门据点的鬼子兵今晚要喝酒庆功,大部分伪军也被调去别处了。龚连长一听这消息,眼睛就亮了。他找来几个排长商量:"十五个喝醉的鬼子,咱们六十号人,啃得动不?

"有人说太冒险,有人说不值得。龚连长一拍桌子:"打!趁他病,要他命!"

行动计划很特别。龚连长命令所有人摘掉新四军的袖标——这是要装作老百姓混进去。武器也特殊:尽量用刺刀和手榴弹,少开枪。

为啥?枪声一响,附近的敌人准来增援。这招后来被总结为"冷兵器突袭",其实说白了就是悄摸儿地把活干了。

天黑透了,六十多号人分成三组出发了。第一组负责解决哨兵,领头的是个叫李洪根的班长。这人以前是猎户,最擅长摸黑靠近猎物。

他和两个战士扮成送酒的,大摇大摆往据点走。哨兵刚想盘问,李洪根一个箭步上去,刺刀直接捅进了心窝——连声都没出。

关门打狗

第二组趁势摸进了据点大院。正房里,十几个鬼子喝得东倒西歪,有的还在划拳。新四军战士踹开门就冲了进去,刺刀在油灯下闪着寒光。

鬼子们酒醒了大半,可已经晚了。有个鬼子军官想去抓墙上的军刀,被三个战士同时捅了个透心凉。

第三组在外围警戒,随时准备阻击增援。说来也巧,那晚伪军正好换防,新岗哨还没到,旧岗哨以为没事儿早溜了。等城里其他地方的敌人听到动静,这边已经完事了。

战士们把能带的武器弹药全打包,临走还放火烧了据点。整个过程不到半小时,十五个鬼子一个没跑掉。

天亮后,老百姓发现据点冒烟,还以为失火了。等知道是新四军干的,好几个村子偷偷放起了鞭炮。日本人大怒,调来大批部队报复,可新四军早钻进了芦苇荡,影子都找不着。

这一仗最绝的是,新四军自己只轻伤两人,创造了敌我伤亡十五比零的奇迹。

为何叫"关门打狗"

后来军史上总结这一仗,给出了"关门打狗"的评价。什么意思?你看啊,新四军先是悄悄摸进去把门"关"上,断了鬼子的退路和外援;然后像打狗一样,在封闭空间里解决战斗。

这种打法后来被广泛运用,讲究的就是快、准、狠,在敌人反应过来前结束战斗。

日本人吃了大亏,可又不敢声张——堂堂"皇军"被"土八路"端了窝,说出去太丢人。他们上报战况时,硬说是遭到"大部队"袭击。其实哪有什么大部队,就是六十来个吃不饱饭的新四军战士,靠着胆量和智慧打了场漂亮仗。

这场夜袭看似规模不大,影响却不小。附近据点的鬼子再也不敢单独外出,伪军更是风声鹤唳。老百姓的腰杆却挺起来了,越来越多的年轻人报名参加新四军。

用现在的话说,这就是一场"性价比"极高的战斗,打出了威风,打出了士气。

八十多年过去了,海门当地还流传着这个故事。老辈人说,那晚的月光特别亮,照得刺刀雪亮雪亮的。如今的年轻人可能很难想象,当年那支穿着草鞋、拿着简陋武器的队伍,是怎么创造出这样的战争奇迹的。

但这就是历史,真实得让人心头发烫的历史。

参考资料:1.《新四军战史》2.《梁灵光回忆录》3.《海门县志》口述史料4.《华北治安战》日军战史记录