在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右

在阅读文章前,麻烦您点下“关注”,方便您后续讨论和分享,感谢您的支持,我将每天陪伴你左右本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章结尾

——【·前言·】——»

王濛,这个名字在中国短道速滑的历史上留下了深刻的印记。

她裹挟着东北的冰雪,带着与生俱来的野性,在冰面上划出一道道耀眼的轨迹。

天才少女,奥运冠军,桀骜不驯的“刺头”,褒贬不一的评价,这些标签交织在一起,构成了她复杂而充满张力的职业生涯。

王濛的经历,恰恰是中国短道速滑发展的一个缩影,它折射出运动员个体与规则、体制,乃至体育精神本身的碰撞与博弈。

——【·王濛的传奇与争议——天才的陨落与重生·】——»

九岁被教练马庆忠慧眼识珠,从此踏上冰雪征途。

十岁正式开启速滑生涯,十六岁便凭借出色的天赋与实力入选国家队,王濛的职业生涯起点如同开了挂一般,一路高歌猛进。

彼时,由于脚太小,市面上根本没有合适的冰刀,马教练四处奔走,最终为她定制了一双专属冰刀。

这个细节,足以看出王濛的天赋之高,以及教练对她的重视程度。

2002年,她首次参加世界青年锦标赛,便在女子500米项目中夺冠,初露锋芒。

2004年世界杯,她独占鳌头,夺得多个冠军,成为了当时年纪轻轻、最有潜力挑战世界顶尖选手的运动员。

然而,天才的道路并非一帆风顺。

王濛“敢爱敢恨”的性格,注定让她与规则、与体制不断摩擦。

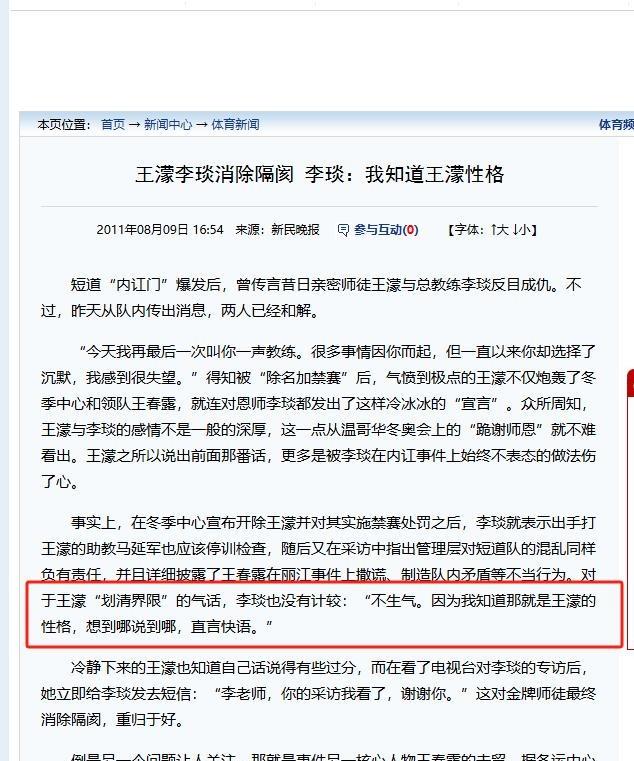

2006年,新任主教练李琰上任,其高强度、严苛的训练方式与王濛自由散漫的个性产生了激烈碰撞。

王濛训练时经常迟到,还跟教练闹过别扭,这些事情就像定时炸弹一样,时不时地在她的职业生涯里爆炸。

2007年亚冬会时,王濛因个人失误与金牌失之交臂,她把失败的原因归结为李琰的训练方法,并且公开表示自己不适合国家队。

矛盾激烈到顶点,结果王濛被调离国家队。

王濛的三次被开除国家队的经历,更是她与规则冲突的集中体现。

初次违规,是因为花大价钱请队友吃饭,这违反了国家队对运动员饮食的严格要求。

这次风波起因于对李琰教练训练方法的公开质疑,触动了教练的尊严。

第三次,则是由于卷入了“丽江事件”和“青岛事件”。

“丽江事件”中,王濛被指控暴力殴打他人;而“青岛事件”中,她又与领队王春露发生肢体冲突,多人受伤。

这些事件,在当时都引起了巨大的舆论风波,王濛被推上了风口浪尖,成为众矢之的。

有人批评她“不懂事”、“目中无人”,也有人认为她是“真性情”、“敢于挑战权威”。

无论如何,这些事件都给王濛的职业生涯蒙上了一层阴影。

然而,王濛并没有被这些挫折击垮。

她那股子韧劲,让她总是能从挫折中振作起来。

王濛禁赛过后,经过一番沉淀,回到赛场就立刻恢复了竞技状态。

她靠连番获胜,用实际行动展示了她的能力,也让那些怀疑她的人无话可说。

2010年温哥华冬奥会,王濛一举夺得三枚金牌,达到职业生涯的巅峰。

领奖台上,她跪谢教练李琰的一幕,更是成为中国体育史上的经典瞬间。

这惊天一跪,不仅是对教练的感谢,更是对她自己一路走来,经历的坎坷与磨难的释然。

王濛退役后,依然活跃在大众眼前。

她转型成为教练,继续为中国短道速滑事业贡献力量。

此外,她在社交平台上也很活跃,经常晒生活琐事,和粉丝们聊聊天。

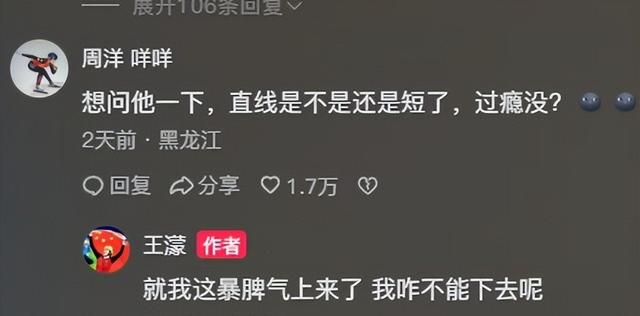

在哈尔滨亚冬会上,韩国队再次上演“犯规”戏码,中国选手林孝埈被恶意干扰,痛失金牌。

王濛在微博上吐槽,直言这哪是滑冰比赛,简直像是冰上打架。引发网友强烈共鸣。

这番言论,也让人们再次看到了那个熟悉的王濛:敢爱敢恨,直来直去,从不隐藏自己的真性情。

——【·规则与体育精神的较量·】——»

原本该是精彩的短道速滑比赛,哈尔滨亚冬会却因韩国队的违规举动,增添了一丝不快。

在男子5000米接力决赛中,中国选手林孝埈在试图超越韩国选手时,遭到对方明显的阻挡和推搡,最终摔出赛道。

尽管裁判判罚韩国队犯规并取消其比赛成绩,但中国队也因此错失了夺金良机,最终仅获得一枚铜牌。

这枚铜牌,在很多人眼中是“金灿灿的铜牌”,是“无冕之王”的象征。

尽管如此,这还是没能消除中国队的金牌遗憾,也难以抚平公众的愤怒和疑问。

在男子1000米赛跑的决赛中,中国选手孙龙和韩国选手朴知元发生了一起引人争议的碰撞。

这判决说双方都有责任,结果引来更多讨论。

孙龙在赛后采访中表示,自己不明白“共责”的点在哪里,明明是对方犯规在先。

这一事件,将短道速滑比赛中规则的模糊性和裁判判罚的主观性暴露无遗。

在狭窄的滑道上,短道速滑比赛总是火花四溅,运动员们你争我抢,身体碰撞是常有的事。

激烈的竞争和瞬息万变的赛况,使得规则的制定和执行变得尤为重要。

然而,在实际比赛中,规则的模糊性和裁判的主观判断,常常成为争议的焦点。

在短道速滑比赛中,区分哪些是正当的激烈碰撞,哪些是犯规动作,一直是件挺棘手的事,而且裁判有时候也会判错。

哈尔滨亚冬会发生的争议事件,再次引发了人们对短道速滑规则的探讨和反思。

韩国队在场上的一些违规举动,明显违背了体育精神和比赛公正。

追求胜利不能无视规则,这既违背了运动的精神,也破坏了比赛的公正。

这类事件也反映出短道速滑规则的不足之处。

规则的模糊性,给了裁判更大的自由裁量权,也增加了误判的可能性。

此外,一些裁判缺乏足够的专业素养和公正性,也使得判罚结果难以服众。

这些问题,都需要引起足够的重视,并积极寻求解决方案。

——【·构建更健康的体育生态·】——»

王濛的经历,以及哈尔滨亚冬会发生的争议事件,都引发了我们对体育竞技中一些深层次问题的思考。

运动员的个性与团队管理如何平衡?规则的完善与执行如何保障?体育精神的传承与弘扬如何实现?这些都是些很有意思的话题,得好好研究研究。

运动员得兼顾个人成长和团队协作,得找到这两者间的合适位置。

得让运动员们自由发挥,凸显他们的特长和魅力。

另一方面,也要引导运动员遵守规则,服从团队安排,维护集体利益。

教练和管理人员需要根据运动员的具体情况,采取不同的管理策略,既要激发运动员的潜能,又要规范他们的行为。

规则的完善和严格执行,是保障公平竞争的关键。

短道速滑规则需要更加细化和明确,减少模糊地带,避免裁判的主观臆断。

得不断给裁判员搞培训,严格考核,提升他们专业技能和职业态度,保证判罚公公平正、准确无误。

用高科技工具,比如VAR系统,也能帮忙让裁判的判罚更准确。体育精神的发扬光大,是推动体育事业持续进步的根本。

体育竞技的意义,在于挑战自我、超越极限、公平竞争。

体育道德教育应该贯穿于运动员培养的各个环节,让他们从小树立正确的体育价值观,懂得尊重对手,尊重规则,尊重体育精神。

只有这样,体育才能恢复它本来的样子,让运动精神在比赛中大放异彩。

王濛的人生路,风光无限,也有波折,既有非议,也有成就。

她之所以能成,靠的是才气和持续奋斗;可要是失败了,那可能就是她那不顺从的性格和不太遵守规矩的毛病。

她的经历,给我们带来了深刻的启示:天赋固然重要,但遵守规则、尊重他人、维护体育精神同样重要。

只有将个人发展与集体利益、规则意识与体育精神有机结合,才能在体育竞技的道路上走得更远,更稳。

——【·结尾·】——»

王濛的故事,是中国短道速滑发展的一个缩影。它让我们看到了中国短道速滑运动员的拼搏精神和取得的辉煌成就,也让我们看到了体育竞技中存在的规则漏洞和体育道德缺失的问题。

哈尔滨亚冬会事件,再次敲响了警钟,提醒我们必须加强规则的完善和执行,加强体育道德教育,维护公平竞争的体育环境。

只有这条路,中国短道速滑才能在今后的比赛中继续绽放光彩,为国家和体育事业贡献力量。

王濛的怒斥,也提醒我们,对体育精神的坚守,永远都不能放弃。

——【·信息来源·】——»

新民晚报2011-08-09《王濛李琰消除隔阂 李琰:我知道王濛性格》

新华网2011-08-05《新华网:王濛被开除出国家队,教训了谁?》