沿海某城市的建筑工地上,工人们正在为新建地铁站挖掘地基。随着挖掘机铲斗的深入,一块锈迹斑斑的金属物体突然从泥土中显露。起初,众人以为这只是废弃的工业零件,但当清理掉表面污垢后,金属块上浮现出复杂的花纹——龙鳞般的纹路缠绕着模糊的篆体铭文。更令人不安的是,附近的辐射检测设备忽然发出刺耳警报,指针疯狂跳动,指向了一个远超正常值的数字……

这一发现迅速引发关注。经初步鉴定,这块金属物的年代可追溯至明朝初年,而其表面残留的纹路竟与史书中记载的郑和宝船部件惊人相似。随着深入检测,一个颠覆认知的谜团浮出水面——这些深埋地下六百年的金属残片,似乎与某种未知的能源技术有关。

航海传奇中的蹊跷记载

永乐年间,郑和七次率领庞大船队远航西洋,其规模与技术远超同时代的其他航海活动。据《瀛涯胜览》记载,船队中最大的“宝船”长逾百米,设有九桅十二帆,可载千人。但更令人费解的是某些细节:文献中提到宝船上设有“龙火室”,需在特定时辰由专人看管;另有“夜明砂”的记录,称其“入夜生辉,光照十步”。

过去,这些描述常被解读为古代神话色彩的夸张。直到近年,一系列意外发现让学者开始重新审视这些记载——在某次海外考古中,一艘明代沉船的残骸内发现了密封的青铜容器,内部残留物经检测含有异常放射性同位素;另有一批从民间征集的航海器物中,某些金属部件的合金比例竟与现代核工业材料存在微妙相似。

跨越时空的“技术巧合

在最初出土的金属块研究中,检测报告显示其成分包含多种稀有元素,其中某些元素的提纯技术直至20世纪才被广泛应用。更蹊跷的是,金属内部存在蜂窝状结构,这种设计在现代核燃料棒中用于提高反应效率。虽然尚无直接证据表明明朝已掌握核能技术,但这些结构特征与传统冶铜铸铁工艺截然不同。

某份流落海外的明代航海手稿提供了新线索。手稿中绘制的宝船结构图上,某个舱室被标注为“驭海枢机”,并配有复杂的水密门与通风装置。图纸边缘的小字注解提到“取麒麟骨为引,聚四海之力”——“麒麟骨”在明代文献中常被证实为某种特殊矿石的隐语。巧合的是,出土金属块的埋藏地附近曾发现铀矿脉,而当地地方志记载永乐年间确有大规模采矿活动。

古籍中的科学密码

进一步研究聚焦于明代科技典籍。《天工开物》中一段关于“火井”的记载引起注意:“深掘九丈,得青石如骨,投以硝磺则焰起三丈,经月不灭。”现代地质学家指出,这极可能是对天然铀矿自燃现象的描述。

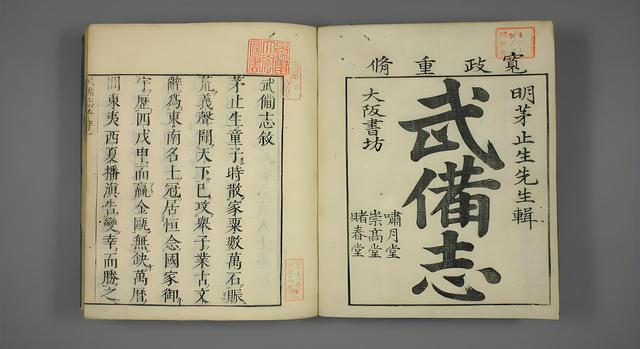

另一部兵书《武备志》中记载的“神火飞鸦”,其推进装置设计图与放射性物质衰变释放热能的原理存在某种程度的暗合。

最耐人寻味的是郑和船队航海日志中的异常记录。某次穿越印度洋时,日志记载“夜半忽现赤光,照海如昼,鱼群浮沉三日不绝”。这种现象与已知的自然现象不符,却与现代核试验后的海洋生态变化存在相似性。尽管缺乏直接证据,但这些碎片化的线索勾勒出一个惊人的假说:明朝航海家是否意外发现并尝试运用了某种原始能量技术?

谜团背后的历史逻辑

要理解这些发现,需回归当时的历史背景。永乐年间,明朝的冶金、化工技术达到空前高度,朝廷设有专门研究奇异现象的“钦天监”。

有学者提出,郑和船队持续二十八年的远航,除了外交使命,可能还肩负着寻找特殊矿产的秘密任务。从东南亚带回的“苏木”“胡椒”等货物清单中,夹杂着某些难以考证的矿物名称,或许正是这些物资的加工催生了超前的技术实验。

但质疑声始终存在。反对者指出,明代文献对“龙火室”的具体功能语焉不详,出土金属的放射性也可能源自后世污染。更重要的是,同时期全球其他文明未见类似技术记载,孤立的技术突破缺乏传承脉络。对此,支持者反驳:秦始皇陵中失传的铬盐防锈技术、汉代张衡地动仪的精妙设计,都证明古代可能存在过某些超越时代的智慧结晶。

未解的启示

无论最终结论如何,这些发现都为重新审视古代科技提供了全新视角。在郑和船队消失于历史长河五百年后,现代人或许低估了先辈探索自然的勇气与智慧。那些深埋于文献与地下的线索,既是未解之谜,也是文明传承的密码——它们提醒着我们:人类对能源的追寻,从来都是一场跨越时空的接力。

如今,每当夜幕降临,博物馆中的金属残片仍在幽暗处泛着微光,仿佛六百年前的航海者留给后人的无声诘问:究竟是我们破解了古老的秘密,还是古人早已预见今天的困惑?答案,或许就藏在下次考古发现的泥土之中。