在中国长达上下五千的历史长河中,战国时期由于七雄争霸,百家争鸣,是最被很多历史爱好者津津乐道的一个时期。战国后期,秦国一家独大,六国合纵抗秦,强秦横强破纵,各国间纵横捭阖,涌现出了无数风云人物。其中最为著名的恐怕就属赵国的这对黄金组合蔺相如和廉颇了。这二人一文一武,强如暴秦似乎也未能在二人手上讨到便宜。

这二人更是作为反抗暴秦的代表人物,在无数历史演义中都以睿智光辉的形象示人。在大多数人眼中他们是反抗强秦的胜利者,是抵御外敌入侵的国家英雄。但是历史往往并不如我们所熟知的那般美好,在历史滚滚的车轮背后,往往是人们无可奈何的血淋淋的真相和事实。世人只知“负荆请罪”,却不知长平之战后,廉颇和蔺相如的下场。

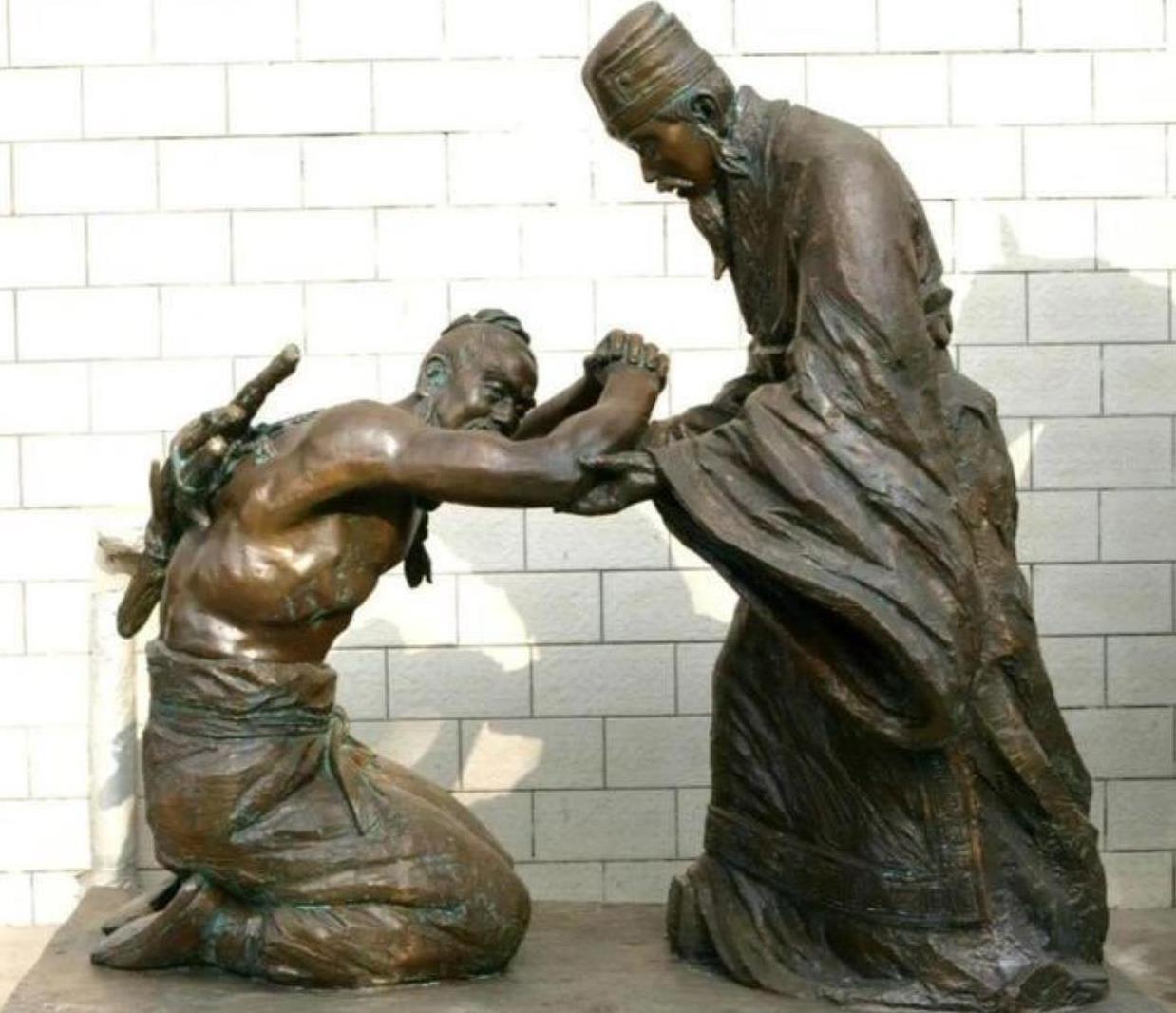

“将相和”的真相所谓的“将相和”可能名不副实。说起廉颇蔺相如的故事最有代表性的可能就是所谓的“将相和”,即廉颇向蔺相如“负荆请罪”的故事。这个故事大概说的是廉颇因为蔺相如在朝中地位高于自己而对蔺相如不满,但是蔺相如却主动向廉颇示弱。当廉颇得知蔺相如主动向自己示弱是因为怕二人决裂让秦国有机可乘,让赵国因此蒙难,于是主动赤膊负荆向蔺相如请罪,后来二人成为至交好友。既突出了蔺相如的高风亮节又展现了廉颇的深明大义,知错能改。但是事实是不是真的如此呢?

首先“将相和”这个说法并不严谨。廉颇称将毫无争议,但是蔺相如这个所谓的“相”水分就有点大了。蔺相如的身份是赵国的上卿,上卿的地位相当于承相,但是上卿不等于就是丞相。无论是《史记》,还是《战国策》中都提到过赵国的相,比如知名的战国四公子之一的平原君赵胜和坑害贤良的奸相郭开。但是典籍中从未有蔺相如为相的记载,所以蔺相如这个“相”是要打上引号的。另外从赵国的一些重要决策中也可以看出蔺相如并非在赵国的权力核心之内。

就比如长平之战前,赵国内部讨论接不接受韩国的上党郡时,当时赵国的决策核心是主张不接受上党的平阳君赵豹以及平阳君赵胜和赵禹。蔺相如的身份如果是赵国的相,这么重要的核心决策是绝对不该被排除在外的。由此可见他的身份还远没达到“相”的级别。再说廉颇和蔺相如的身份地位,根据史料记载,蔺相如可能也只是在渑池之会后的短暂时间,地位比廉颇略高。首先司马迁史记中的《廉颇蔺相如列传》,就是廉颇在前。史记的列传是有这个规律的,即二人并传,一定是尊者之名于前。

其余的例子如《孙子吴起列传》、《樗里子甘茂列传》、《白起王翦列传》等,司马迁既然都把廉颇排在前面,可想而知廉颇的地位是一定要尊于蔺相如的。再从二人的出身说起,廉颇,赢姓,廉氏,赢是赵国的国姓,廉颇是实打实的赵国的贵族出身。再看蔺相如的出身,仅为宦者令缪贤的舍人,相当于是宦官的门客出身,两者在地位的起点上就相差甚远。所以当时蔺相如的主动示弱,看似高风亮节,其实可能也是一种无奈和不得已而为之吧。虽然廉颇蔺相如皆被重用的时代,赵国曾经貌似可以和强秦平起平坐,但是随着赵惠文王的去世,赵国走向了衰落,这对黄金搭档也开始了人生的下坡。

战神不败神话的破灭公元前262年秦国攻占了韩国的野王,完全切断了上党郡和韩国本土的联系,使其成了韩国的一块飞地。面对强秦,韩国包藏祸心地把本来应该献给秦国的土地转而割让给了赵国。贪婪的赵国君臣最终接纳了这个从天而降的礼物,在这件赵国的重大历史决策上并没有记载过廉颇和蔺相如的意见,可见当时二人都是被排除在赵国权力核心之外的。贪婪的赵国虽然吃到了上党这块捡来的肥肉,却也引来了觊觎已久的恶狼。他们此时依然迷信着自己的战神廉颇,却始终没能正视赵国与秦国实力上的真实差距。

公元前260年初秦国派大将王龁攻占了上党,这块肥肉甚至赵国还没来得及吮尝它的味道就被恶狼一般的秦国夺走了。攻占了上党的秦国并没有就此收兵。公元前260年四月王龁率兵进犯赵国,兵锋直指长平。而负责迎战的赵国主帅自然是被赵国群臣迷信的战神廉颇。面对秦国猛烈的进攻,即使是一向勇猛的廉颇也不得不败下阵来,而此时击败他的还并不是秦国的第一人军神白起,而只是左庶长王龁。廉颇输了。

后人虽然有人为廉颇粉墨,说他是战略性撤退,但是无论怎么解释也改变不了赵国两个重要据点都尉城和故谷城失陷的现实,秦军蜂拥而至攻入了赵国境内。长平之战的前期,赵军落败,廉颇在与王龁的对阵中落在了下风,由此秦赵两军也进入了对峙状态。这个阶段,廉颇顶住了王龁的猛攻,虽然赵军抵抗凶猛的秦军依然略显狼狈。但是由于作战是在赵国本土内,秦军面临着山高夜寒粮草供应困难等诸多因素的制约,也逐渐陷入了困难之中。这个阶段的秦赵之战廉颇可以说勉强与王龁打了个平手。

很多人做过假设,假设赵国最后没有换掉廉颇,长平之战的结果会如何?这恐怕是谁也不好回答的答案,不过有一点是肯定的,双方的这场战争将会更加的艰难惨烈。随着赵国国内拍脑门的荒唐决定,廉颇没能在长平力挽狂澜。也许他真的有能力挽狂澜,再次带领赵国反杀秦国大军,但是从两国的国力对比来看,似乎希望不大,别忘了廉颇此时的对手还只是王龁而并不是战国第一名将白起。某种程度上来说,赵括的到来似乎对于廉颇来说也是一种解脱,赵括战败接下了纸上谈兵的骂名,廉颇被撤回保全了他战国四将的美名。

忠臣良将的最后结局长平之战双方对峙时,赵国内部也产生了分歧,一派认为应该联络其他五强合纵抗秦。另一派则认为,应该主动开启和秦国的谈判,向秦国求和。而历史中并没有记载蔺相如此时更偏向于哪一方,似乎他此时已经淡出了赵国朝堂,离开了政治中心。赵国国君赵孝成王最终还是决定派遣使者入秦,与秦人和谈。赵国的妥协让其他五国也对其失去了信任,诸国都以为秦赵即将和谈,而不愿再卷进秦赵之战的漩涡中。这始得赵国失去了最后的被援助的希望,彻底处在了孤立的位置上。

而此时,秦国再次使出了反间计,通过吹捧赵括,来打击前线艰难抵抗的廉颇。在滔天的舆论面前,赵孝成王的心思也变得犹疑了起来,甚至开始怀疑忠心耿耿的廉颇。赵国朝廷上一片请用赵括替下廉颇的声音,终于在这个时刻,一直被边缘化的蔺相如又站了出来。他忍着病痛苦谏赵孝成王,支持廉颇。这是这位赵国谋臣最后的发声,是他忍受着病痛对赵孝成王最后的劝谏。但是已经被蒙蔽双眼的赵孝成王最终还是漠视了蔺相如和赵括母亲的劝谏,决定用赵括替下前线的廉颇。

赵括在长平惨败给了有着战国第一名将之称的秦国武安君白起,成为了纸上谈兵的千古笑话。同时四十多万赵军在长平被坑杀,秦国兵锋指向了赵国的腹地,赵国几乎亡国,而此时蔺相如病逝,结束了自己的一生。从完璧归赵孤胆入秦,到渑池之会后备受重用,再到最后被边缘化,带病苦谏不被采纳。蔺相如从对这个国家充满希望,到临死前还要看到国破家亡,蔺相如的结局可谓让人唏嘘不已。廉颇结局也令人扼腕叹息。公元前251年,燕国趁着赵国长平之战尚未回复元气,大举伐赵,廉颇临危受命,大败燕军,再次捍卫了赵国。

这次的胜利让廉颇终于站到了赵国的政治中心,他被封为信平君,并担任假相(代理相邦)。这也是廉颇一生中最高光的时刻。公元前245年廉颇再次出征攻魏,但是历史似乎和这位当时已经年迈的老将再次开了个玩笑。这年赵孝成王病逝,新继任的赵悼襄王,再次临阵换将,用乐乘来替换廉颇。不知道是不是过去的种种刺激到了这位年迈的老将,更或许是出于对命运的不甘,廉颇这次没有向长平时那样接受调换而是转头攻击了乐乘,并且转而投靠了魏国。

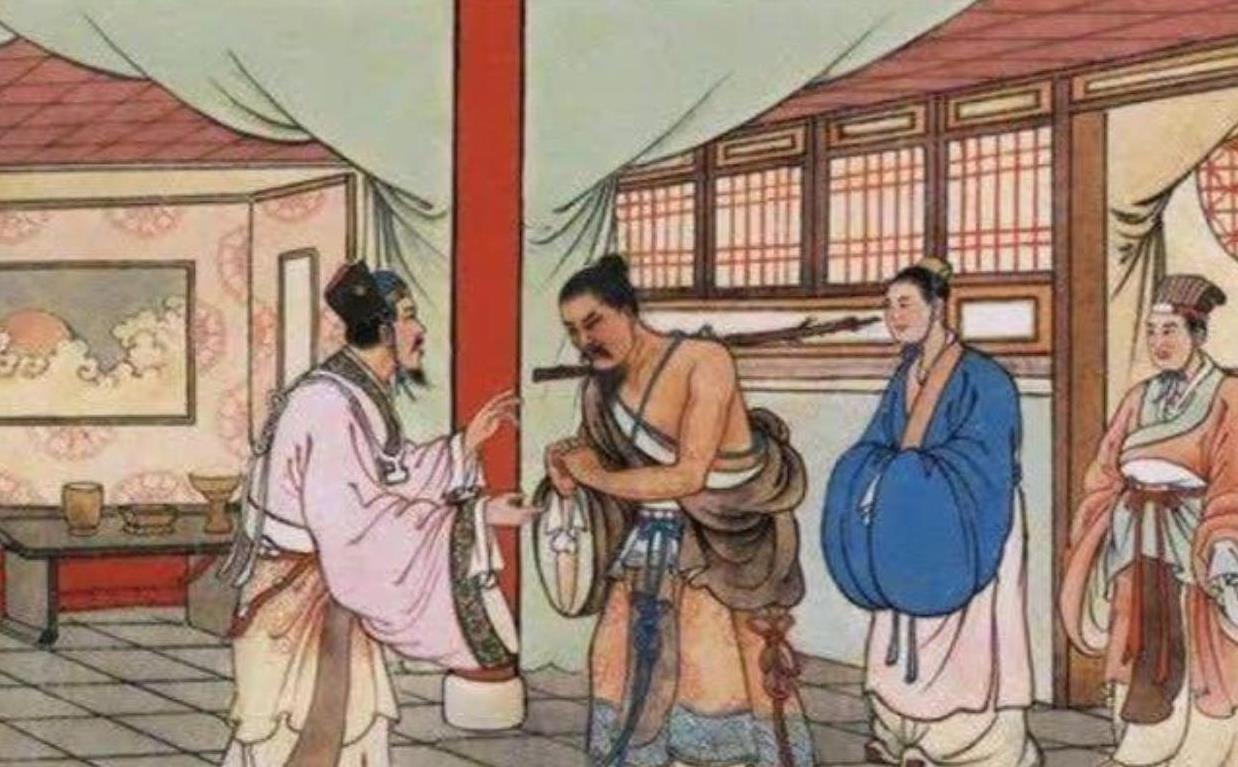

魏国国君虽然接纳乐廉颇,但是却并没有再重用他,从此叱咤疆场一生的老将军彻底在魏国的国都大梁成了一只闲云野鹤。廉颇在大梁住了很久,他虽然身在魏国,但是无时无刻不在思念着赵国,他想再次披上战甲为赵国而战。终于他再次等到了机会。为了表示自己还不老,尚能作战,已经年近八十的廉颇表演了一顿吃了一斗米十斤肉,还披甲上马,向赵使展现着自己的勇武。只是他不知道他的等待注定是徒劳的。

赵国此时已经被奸相郭开掌握,赵使虽然把廉颇一顿能吃斗米肉十斤的事情告诉了赵王,但是一饭三遗矢的补充,却彻底打消了赵王再次启用这为老将军的念头。从此廉颇只能继续在思念赵国的情绪中浑浑噩噩度日。楚国寿春是这位名将生命的终点,楚国虽然让廉颇再次披上了铠甲,但是他身边的兵卒再也不是他熟悉的赵人同胞,直到死前他仍然想着再次为赵国效力。最终在无限的落寞和对故国的思念中,廉颇病死于楚国的寿春,至死再未回到赵国。

这就是历史上蔺相如和廉颇的真实结局。他们一个不再受国君信任,眼看着家国破碎,在无限挫败中病故。一个被迫去国离乡,在对故国的无限怀念中郁郁而终,不仅令人扼腕叹息。