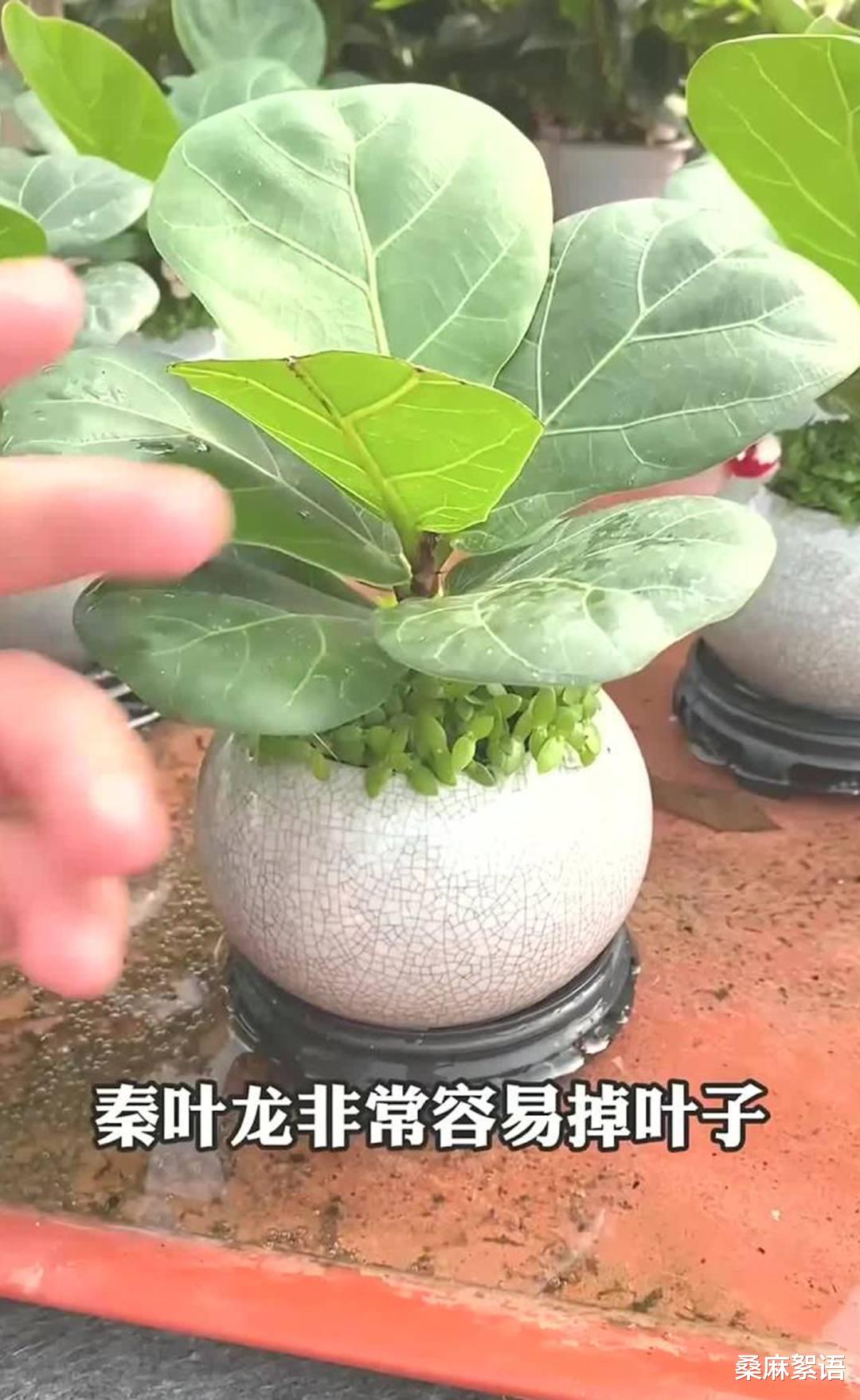

琴叶榕这两年突然成了网红植物,几乎每个文艺范儿的咖啡厅角落都能见到它。但很多新手发现,买回来时油亮的大叶子,不出三个月就开始哗啦啦掉叶,最后变成光杆司令。海淀区某共享办公空间的行政小李就遇到过这种尴尬——去年冬天她花六百多买的1.8米高琴叶榕,不到两个月就掉光了叶子,保洁阿姨差点当枯枝扔出去。

湿度管理是琴叶榕存活的关键,这个道理说起来简单,但实际操作时很多人栽在细节上。昌平草莓种植户王师傅去年转型做温室绿植,他棚里的琴叶榕能常年保持叶片肥厚,秘诀就是严格执行"夏60%冬40%"的湿度标准。有次我去参观,他指着湿度计说:"看见没?现在室外湿度28%,棚里必须控制在40%,差5%叶子边缘就开始焦枯。"

不同地域的种植者面临的挑战截然不同。广州网友@绿手指阿杰在论坛分享,他家的琴叶榕夏天根本不用加湿,反而要开除湿机。但同样的养护方法放在北京朝阳区的公寓里,加湿器开最大档都很难维持60%湿度。这种差异在冬季更明显,华北地区供暖后室内湿度常跌破30%,而江南地区即便不开加湿器也能自然维持在45%左右。

叶面除尘这个看似简单的动作,其实藏着大学问。上海静安区某精品酒店的花艺师小林告诉我,他们每周会用软毛刷轻扫琴叶榕叶片,这个频率刚好能防止灰尘堵塞气孔。但通州区的盆栽爱好者老张就吃过亏——他用湿抹布使劲擦叶面,结果把叶片表面的蜡质层破坏了,半个月后整株植物开始萎蔫。

说到季节转换,最危险的是春秋两季。去年三月,成都的咖啡店主苏西没及时调整湿度,温室里二十多盆琴叶榕集体染上红蜘蛛。她回忆说:"前三天只是叶背有小白点,第七天就结网了,等第十五天发现时已经传染了整个植物墙。"相比之下,沈阳的室内植物园采用渐进式调整法,每天改变3%湿度,用一个月时间完成季节过渡,效果就好得多。

不同品种对湿度的敏感度差异很大。比如同样属于榕科的垂叶榕,能耐受湿度30%-70%的波动;而冷门的心叶榕就更娇气,湿度低于50%立即卷叶。更极端的例子是产自云南的崖角藤,这种爬藤植物需要恒定80%湿度,在普通家庭环境根本养不活。山东潍坊的种植户尝试用超声波加湿器配合定时器,才勉强在温室里培育成功。

办公室环境对琴叶榕特别不友好。中关村某科技公司的绿植养护员小赵做过实验:放在落地窗边的琴叶榕,每月能长2片新叶;而放在空调出风口附近的,三个月都不见生长。最要命的是中央空调系统,它会制造持续的气流,让植物始终处于脱水状态。现在他们改用pebble tray(鹅卵石水盘)法,在盆底垫湿石子,效果比加湿器更均匀。

阳台种植要考虑的因素更复杂。重庆网友@山城种花人发现,朝西的阳台夏天午后温度能飙到40℃,琴叶榕叶子会被晒出焦斑。他的解决方案是搭配种植蔓绿绒,这种植物能制造局部阴凉。而哈尔滨的阳台党则要应对相反的问题——冬季双层玻璃窗会产生冷凝水,滴在琴叶榕叶面上容易引发真菌感染。

说到除尘工具的选择,经验丰富的种植者各有绝活。杭州某植物工作室用化妆刷清理叶脉缝隙,深圳的爱好者则推荐用气吹球。但所有人都强调要避开三个雷区:不要用啤酒擦叶(会招虫)、不要用橄榄油(堵塞气孔)、更不能用所谓的"叶片增亮剂"(化学制剂伤害植物)。朝阳区某小区物业曾用洗车水枪给大堂绿植"洗澡",结果价值上万的琴叶榕三天后就烂根了。

时间节点的把控也很关键。南京农业大学的研究显示,琴叶榕在上午9-11点气孔张开度最大,这时进行叶面清洁效率最高。每周一次的除尘频率既能保证光合作用,又不会过度打扰植物。有个反例是天津某网红书店,他们每天早晚各擦一次叶子,两个月后这些琴叶榕全部停止了生长——过度干预反而抑制了植物自身的调节机制。

地域差异导致的养护误区比比皆是。云南昆明的种植者往往忽视加湿,因为当地自然湿度常年在65%左右;而新疆乌鲁木齐的爱好者即便24小时开加湿器,也很难突破40%湿度线。有趣的是,青岛海边的琴叶榕反而容易出问题——海风带来的盐分会在叶面形成结晶,必须每周用蒸馏水冲洗。

对比其他观叶植物,琴叶榕确实算得上"娇气包"。龟背竹能忍受偶尔的干旱,橡皮树可以适应弱光环境,就连娇贵的七彩竹芋也比琴叶榕好伺候。但为什么还有这么多人执着于养它呢?或许就像北京植物园工程师老周说的:"看它舒展开的大叶子,就像触摸到热带雨林的呼吸,这种生命力是其他植物给不了的。"

说到生命力,有个现象特别值得玩味。去年夏天郑州暴雨后,某商场被淹的琴叶榕在水里泡了三天,所有人都以为没救了。结果排水后第七天,枝干上居然冒出了新芽。这种强大的恢复能力提示我们:琴叶榕其实很坚强,只要摸准它的脾气。就像广州那位把琴叶榕养到顶天花板的网友说的:"它不是在跟你作对,只是在用落叶提醒你该调整环境了。"

最后留个开放式问题:你家的琴叶榕最近一次大量落叶是什么时候?当时你采取了哪些补救措施?欢迎在评论区分享你的"救榕历险记",说不定你的经验正好能帮到另一位焦头烂额的新手。记住,每片掉落的叶子都是植物在说话,关键是要学会听懂它的语言。