生死观碰撞:传统习俗与现代理念的博弈

2025年2月,大S因流感并发肺炎骤然离世的消息犹如一颗深水炸弹,在台湾社会激起千层浪。

这场突如其来的告别不仅让粉丝措手不及,更在家族内部引发了关于殡葬方式的世纪之争。

据台北市殡葬管理处最新数据显示,2024年台湾树葬比例已突破28%,较十年前增长近五倍,这场家庭纷争恰逢社会转型的关键节点。

小S坚持的树葬方案背后,折射出新生代对环境议题的深切关注。

台湾环保署2024年报告显示,传统土葬每年消耗土地面积相当于6.8座大安森林公园,而树葬可减少97%的碳排放。

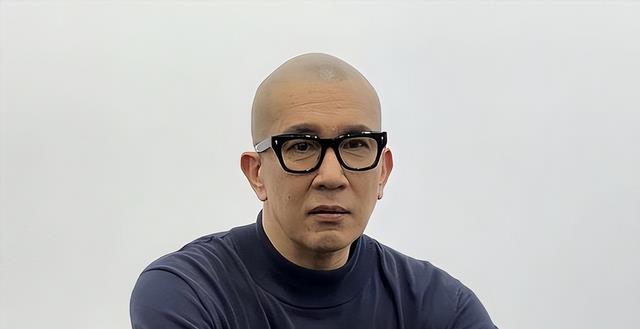

具俊晔主张的土葬诉求,则牵动着传统文化的情感神经。

中国殡葬协会2023年调研发现,76%的民众仍将扫墓视为维系家族情感的重要纽带。

名人效应下的舆论狂欢:公众参与的边界探索

这场私人领域的争执演变为公共议题的过程极具研究价值。

台湾网络数据监测中心统计,事件发酵72小时内相关话题累计触达1.2亿人次,相当于全台人口的五倍传播量。

但恰是这种不确定性,持续推高事件热度。

网络意见领袖的介入让讨论走向深化。

生命终章的多元解方:超越非此即彼的智慧

这场争议暴露出台湾现有殡葬政策的滞后性。

科技发展为化解传统与现代矛盾提供新思路。

殡葬行业自身也在悄然变革。

这种商业向善的模式既满足环保需求,又保留纪念载体,或将成为未来主流趋势。

据统计,该计划实施首年参与量同比增长340%,显示市场对创新方案的强烈需求。

家族伦理的现代重构:寻找最大公约数

在跨国家庭成为常态的今天,这场纷争揭示的文化冲突具有普遍意义。

首尔大学比较文化研究所发现,78%的跨国婚姻家庭会创造融合双方文化的告别仪式,这种文化混融或为争议提供解决思路。

遗产处置的复杂性在名人效应下被无限放大。

这种制度设计既可尊重逝者意愿,又能规避家族纠纷,近三年咨询量以年均200%的速度增长。

心理学视角下的哀伤处理同样值得关注。

台大医院安宁疗护团队研究发现,参与殡葬决策能降低遗属42%的创伤后应激障碍发生率。

结语:在碰撞中照见文明的进步

这场持续月余的殡葬方式之争,恰似一面多棱镜,折射出当代社会在传统与现代、个人与家族、环保与发展之间的多重张力。

当我们跳出非黑即白的思维框架,会发现争议背后涌动着积极的社会变革力量——越来越多人开始严肃思考生命终章的意义,殡葬行业在压力中加速创新,法律制度随之不断完善。

这种转变印证了德国社会学家贝克的风险社会理论:正是通过一次次公共讨论,现代社会才得以在碰撞中构建新的文明共识。