爱奇艺“2024年度剧王”颁发得有点早了。

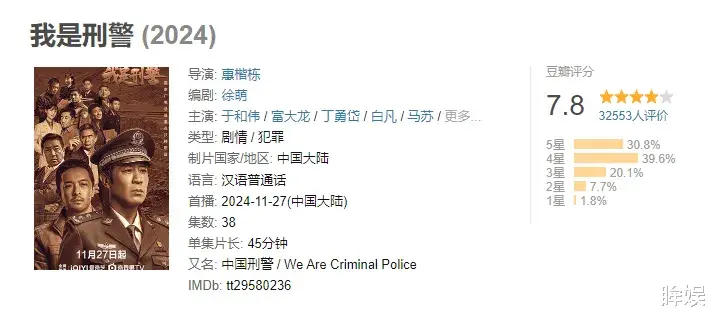

12月7日,爱奇艺在尖叫之夜上将年度剧王颁给了古装悬疑剧《唐朝诡事录之西行》,就在当晚,刑侦剧《我是刑警》爱奇艺站内热度破万、央八实时收视率破4,已然成为了爱奇艺2024年成绩最好的一部剧。而《我是刑警》的爆发之路并没有止于此。截止12月12日,《我是刑警》云合最高市占率已经超过了30%,持续霸占云合、酷云、CVB(中国视听大数据)等多个榜单TOP1。无论从收视率、网播数据还是招商情况来看,表现都可以称得上优秀,#我是刑警剧王#的话题也登上了微博热搜。但《我是刑警》并非没有短板,豆瓣评分7.8成为了唯一的美中不足之处。客观来说,这个分数在2024年的剧集市场并不算差,不过对比今年的高分剧,《唐朝诡事录之西行》8.4分,陷入烂尾争议的《边水往事》7.9分,就连古偶《柳舟记》豆瓣开分都有8分,《我是刑警》似乎值得一个更高的分数。

在《我是刑警》开分之后,针对评分究竟合不合理已经引发了一场争论。近些年随着罪案刑侦片进入网生时代,“高概念”成为了这类题材创作的核心,内容创作卷向了强设定,更聚焦于新颖的设定和故事背景。以最近热播的两部罪案刑侦剧为例,《白夜破晓》的双胞胎兄弟轮流破案、《猎罪图鉴》的“画像追凶”就是典型的高概念设定。而《我是刑警》颠覆了这种让人“眼花缭乱”的高概念,以朴素、纯粹的纪实风格回归了“刑侦”本身,这也是为什么在大量观众的剧评中都能看到“硬核”两个字。刑侦剧回归纪实风格确实做到让市场眼前一亮,高热度、高收视证明了观众仍然需要纪实刑侦剧,而与剧集热度不匹配的口碑评分也引发了舆论场上的众说纷纭。探讨《我是刑警》究竟值不值得更高的分数,或许要回归到纪实刑侦剧的创作本身。

2003年,公安部宣传局副局长就已经指出了公安题材在创作上的一系列严重问题,诸如暴露公安机关的侦查手段、过度渲染暴力场面、过细展现犯罪过程等等,以至于产生一些负面社会效应。但此时“悬崖勒马”已经来不及了。2004年,广电总局下发了《关于加强涉案剧审查和播出管理的通知》,规定无论是正在播出还是备播的涉案剧只能晚上11点之后播出。而根据《焦点访谈》了解到,这个措施并不是指禁播所有的涉案剧,只是将以刑事案件为主要剧情的涉案剧转出黄金档,但也大大打击市场的创作热情。至此,纪实刑侦剧开始断档。在之后的很长一段时间里,纪实刑侦剧退出了剧集市场,直到2014年根据“湄公河惨案”改编的纪实刑侦剧《湄公河大案》在央视一套播出,索福瑞收视率峰值破3,并荣获飞天奖优秀电视剧奖,重燃了市场对于纪实刑侦剧的热情。但这一阶段恰恰是台、网关系开始从电视台主导、转变为视频网站主导的关键时期,“网生时代”是罪案刑侦剧走向高概念的开始,内容创作者更追求“强设定”,几乎不会触碰真实刑案。因而自《湄公河大案》之后,纪实刑侦剧继续保持着“断档”。

终于在2024年,《我是刑警》的热播让纪实刑侦剧重回大众视野。但这十年间,纪实刑侦并非完全销声匿迹,涉及“孙小果案”“海南黄鸿发案”“操场埋尸案”等真实刑案的《扫黑风暴》,融合了“江歌案”“4.14聊城于欢案”的法治案情剧《底线》都在当时掀起了舆论狂潮。相比于二十年前力求真实还原刑事重案的纪实刑侦剧,在《扫黑风暴》和《底线》中,对真实刑案的艺术加工要大于还原,因而大部分观众并不将这类剧看做是纪实刑侦剧。事实上,从早年的过度追求真实到近年来的强调艺术表达,纪实刑侦剧横跨近三十年的创作历程中,关于真实还原与艺术加工的尺度争论贯穿始终。而《我是刑警》面临的口碑争议本质上还是回归了二十年前的问题,纪实刑侦剧不只有纪实,如何平衡真实性与艺术性成为了这类剧集创作的难题。

但一个无法忽视的问题在于,和其他类型剧不同,纪实刑侦剧在创作上跟随时代的脉搏,肩负的社会意义、反映的社会问题,都注定这类剧集的创作不能信马由缰,在艺术表达上存在一定的界限。以《我是刑警》为例,相比网生的高概念刑侦剧聚焦主角个人的英雄主义,这部剧通过纪实风格的办案过程来展现相关程序的严肃性、严谨性,对于整个警队的凝聚力和集体主义进行呈现,以及在案件剖析过程中折射出的社会问题,实现了为观众提供艺术娱乐性的同时,传递正向的社会价值观,强调法治意识。当然审美是比较私人的话题,这种纪实类的叙事风格、扎根现实的情节发展不一定符合所有人的喜好,《我是刑警》豆瓣评分7.8究竟是高是低,观众心中都有一杆秤。但不能否认,《我是刑警》带动纪实刑侦剧重回剧集市场爆款行列具备一定的行业意义,先重回市场才能持续发展进步以满足更多观众的需求。