在厦门这座融合了海洋文明与闽南风情的城市里,隐藏着一座承载着百年家族记忆的殿堂——江夏堂。

它坐落在思明区钱炉灰埕巷2号,与中山路步行街仅一街之隔,却以独特的文化气场,成为连接海峡两岸黄氏宗亲的精神纽带。

江夏堂的兴建,源于清末武状元黄培松的奉旨之举。

光绪六年(1880年),黄培松高中庚辰科武状元,光绪帝赐建大宗祠以彰其功。

宣统二年(1910年),黄培松募捐兴建,历经八年艰辛,于民国七年(1918年)竣工。

这座宗祠最初占地逾万平方米,包含祖堂、宗贤堂、拜庭、江夏小学等建筑群,其规模之大、规制之高,堪称闽南宗祠之冠。

“江夏”既是黄氏的郡望,亦是堂号。

东汉黄香以“扇枕温衾”的孝行闻名,被尊为“天下无双,江夏黄童”,其家族世代居于江夏郡,成为黄姓最显赫的支系。

江夏堂以郡望为堂号,既是对先祖的追慕,亦寄托着“万派朝宗”的家族理想。

江夏堂的建筑群虽多数已湮没于岁月,现存祖堂与宗亲会馆仍以精湛的工艺震撼世人。

祖堂面阔五间、进深五间,重檐歇山顶下,抬梁木构架与砖石墙体相得益彰。

最引人注目的是其藻井——层层斗拱叠架成斗八形,外方内圆的造型暗含“天圆地方”之哲思,木雕与金箔的结合更显富丽堂皇。

闽南红砖与洗石子的墙面在时光中褪去浮华,却更显沉稳大气。

檐下柱廊的石雕须弥座、祖龛的漆金木雕,每一处细节都流淌着匠人智慧。

这座宗祠不仅是黄氏家族的荣耀象征,更被文物专家誉为“厦门最具艺术价值的老建筑”。

江夏堂的选址颇具深意。

其前身为清代闽海关衙门旧址,后成为黄氏宗亲出入厦门的枢纽。

作为近代厦门移民史的见证者,江夏堂曾为“过台湾”“下南洋”的黄氏族人提供物质与精神支持,成为名副其实的“黄氏会馆”。

如今,每逢清明、中秋,两岸黄氏宗亲便从四面八方汇聚于此。

祭祖仪式上,香烟袅袅中,台湾宗亲黄浤筵总会想起幼时父亲讲述的家族故事:

“我们的根在这里,无论走多远,都要记得饮水思源。”

2013年,江夏堂被列为省级文保单位,2020年修缮工程启动,传统工艺与现代技术在此碰撞出新的火花。

走进江夏堂,仿佛穿越时空。

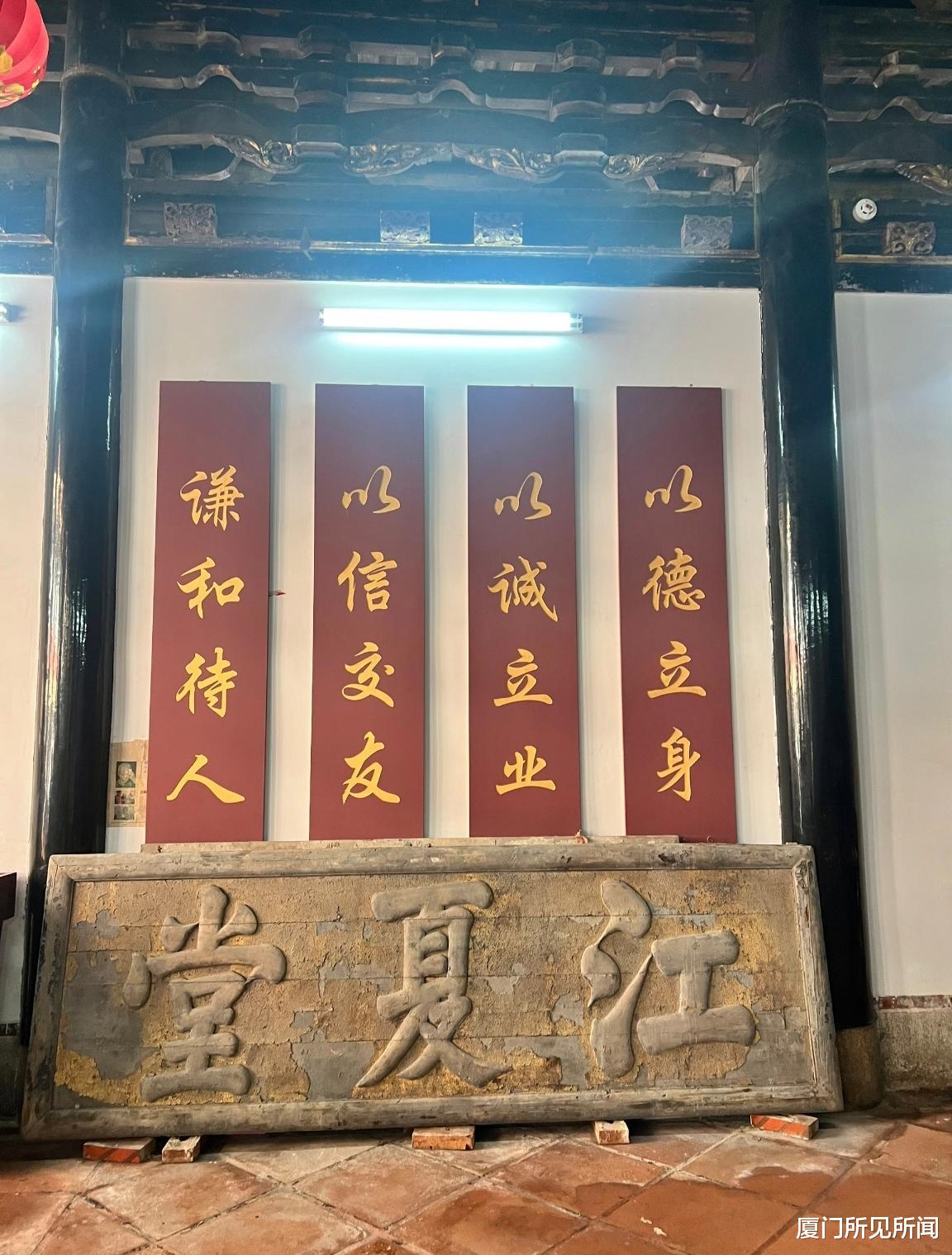

祖堂内,黄氏历代先祖牌位肃穆而立;宗亲会馆里,家风家训馆展示着黄氏家族“宽和”“孝悌”的精神内核。

文安小学的琅琅书声中,这座百年建筑正焕发新生——它不仅是历史课堂的活教材,更是市民感受闽南文化的重要窗口。

夜幕降临时,江夏堂的红砖墙在灯光下泛着温暖的光晕。

这座承载着家族记忆与民族情感的宗祠,正以开放的姿态迎接着每一位来访者。

正如黄氏宗亲会会长黄伟煌所言:“江夏堂不仅是黄姓的根,更是中华传统文化的精神符号。”

江夏堂的故事,是闽南人“爱拼敢赢”精神的缩影,亦是两岸血脉相连的生动注脚。

在这里,每一块砖石都镌刻着家族的荣耀,每一道斗拱都托举着文化的传承。

它静静诉说着:无论时代如何变迁,根与魂,永远是游子心中最深的牵挂。