国民党军队中,军官的薪资按级别发放:军长、师长和团长各自能拿到多少银元?在民国那段风雨飘摇的年代,国民党军队是国家的重要支柱。那么,这支庞大的军队是靠什么维持运转的?军饷,作为军队的命根子,一直是个值得探讨的话题。从军长到师长,再到团长,他们到底能领到多少薪水?这些钱又能过什么样的日子?翻开历史,我们会看到一个复杂的军饷分配体系。这个体系不仅体现了军队内部的等级差别,也反映了当时的社会经济状况。现在,就让我们一起去揭开这段尘封的历史,看看国民党军队里不同级别军官的真实收入。在这趟探索军饷的旅程中,我们还能发现哪些不为人知的历史故事?

民国那会儿,中国的钱可真是乱得不行。银元、铜钱还有纸票子都在市面上流通,老百姓过日子都嫌麻烦,连国民党给当兵的发军饷也费劲得很。1927年,国民政府才成立没多久,就碰上了严重的财政问题。那时候,全国被军阀分割控制,各地都有权自己印钞票,导致市面上各种钱币混杂,价值参差不齐。就拿上海来说,1928年光是银元就有七八十种,像龙洋、袁大头、墨西哥鹰洋等。这些银元的含银量和重量都不一样,给军队发工资成了个大难题。有个小故事挺有意思。1928年冬天,冯玉祥手下的一个团长去领军饷,结果拿到了一堆乱七八糟的银元。这位团长忙活了好一阵子,才把这些银元按成色和重量分好类,再换算成统一标准,最后才能发给士兵们。这种事在当时很常见,几乎成了家常便饭。

铜元和银元一样,都是用来发军饷的重要钱币。1932年,驻扎在江西赣州的第四军某支部队就遇到了一件事:因为铜元不够用,士兵们闹了起来。按理说,他们应该拿到100块大洋的军饷,可实际上只领到了相当于70块大洋的铜元。这种克扣军饷的做法让士兵们很生气,最后还是军长亲自出来说话,答应把少给的部分补上,才把这件事给压了下去。不过,军饷问题之所以变得棘手,主要跟纸币普及有关。1935年11月4日,国民政府发布了《法币令》,开始推行新的官方货币,也就是大家常说的"法币"。这个政策本意是统一货币体系,让金融市场更稳定,可真正实施起来却遇到了不少麻烦。1936年,陕西的杨虎城军队因为不接受法币发工资,和中央政府闹得不可开交。杨虎城坚持要用银元付军饷,因为法币在当地农村根本花不出去。这场纠纷拖了好几个月,最后随着西安事变的发生,事情也就不了了之了。

抗日战争打响后,物价飞涨的情况越来越糟,军人的工资根本不够花。1939年,一位在武汉当兵的国民党上尉在日记里提到:"去年一百块钱还能买头大肥猪,今年连只鸡都买不到了。"这种钱越来越不值钱的现象一直持续到抗战胜利,后来国共打内战时,情况反而变得更严重了。各地钱币购买力的悬殊给军队发饷造成了很大困扰。就拿1940年代来说,同样100块钱,在重庆能买50斤大米,到了被日军占领的上海,连5斤都买不着。这种天壤之别让不少官兵想方设法把军饷换成黄金或外国货币,生怕手里的钱贬值。民国时期的货币体系非常混乱,这直接体现了当时中国经济的不稳定局面,同时也暴露出国民党军队在发军饷和管理资金方面遇到的不少难题。货币价值忽高忽低,这种不稳定的状况严重削弱了军队的作战能力和士兵的斗志。通过研究这个时期的货币体系,我们可以从一个特殊的角度,更好地了解当时社会的经济状况。

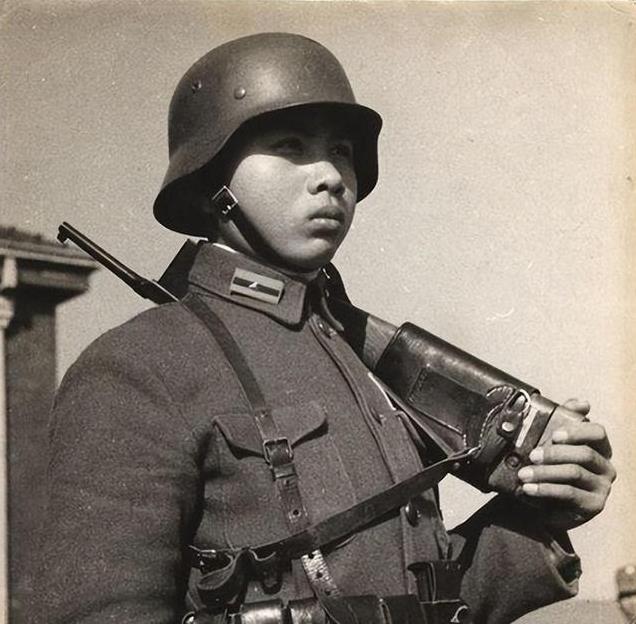

国民党军队的级别体系既繁琐又一直在变化,这直接关系到官兵们的工资怎么发、发多少。像军长、师长、团长这些关键职位,他们各自负责什么、拿多少钱,都清清楚楚地体现了军队里等级的高低。1928年,国民革命军正式改名为国民党军,但在此之前,军队的管理并不严格。那时候,各部队的军长更像是独立的军阀,手里握有很大的权力。比如,冯玉祥带领的西北军和阎锡山领导的晋绥军,虽然表面上听从国民政府,但实际上他们能自己做主。这种局面让军饷的发放变得混乱,有的军长甚至能自己定军饷的数额和发放方式。1928年4月,蒋介石在南京召集了一次军事会议,会上正式确定了“军、师、团”三个层级的军队组织方式。按照这次改革的规定,每个军包含2到3个师,而每个师则由3个团构成。这样的安排让军长、师长和团长的任务分工更加明确。不过,在实际执行过程中,不同部队的规模和人员配置依然有不小的差别。

就拿1930年的中原大战来说,当时国民党军队的规模差距可大了。有的军就五六千人,有的军却有两万多人。部队人数不同,军饷分配自然也不一样。就拿冯玉祥手下的第二集团军来说,有个军长虽然和其他军长官阶一样,可他带的兵少,拿到手的军饷比别的军长少了将近三成。1935年,国民政府出台了《陆军编制法》,对军队的组织结构和人员规模做了明确规定。按照这个法规,一个军通常由2到3个师组成,总人数在15万左右;每个师下设3个团,人数大约1万;而每个团则由3个营构成,总人数约3000人。通过实施这种更为细致的编制规定,军队内部的军饷分配不公现象得到了部分改善。国民党军队长期面临一个棘手问题,那就是缺乏明确的军衔体系。直到1936年,他们才正式建立起军衔制度。在此之前,军官的级别主要靠职位高低来区分。这种状况引发了一些特殊事例,比如1933年长城抗战期间,张自忠旅长因战功卓著被晋升为师长。但因为没有军衔制度,他在升职后仍然领取旅长级别的薪水,过了好几个月才得以调整。

1936年7月,国民政府发布《陆军军官佩带军衔条例》,明确设立了从少尉到上将共14个级别。这一规定让军人薪资发放有了更清晰的标准。不过,由于过去的历史原因和各地部队的实际情况,军衔与具体岗位之间并不总是完全匹配。举个例子,1937年抗战刚打响那会儿,有位叫李宗仁的将军,虽然他的军衔比不少军长都高,但由于没有具体担任军长的职位,拿到的军饷反而比一些军长少。这事儿在当时闹得挺大,后来上面专门给他发了额外补贴,才把问题摆平。

就拿1938年武汉会战来说,当时负责第5战区的李宗仁将军,他的工资从每月800块涨到了1200块。不过,仗打得越久,钱就越不值钱,物价一个劲儿往上涨,这点加薪根本顶不住。战争持续进行,军队的经费问题日益棘手。到了上世纪40年代,国民党军队里流行起一种叫"吃空饷"的做法,也就是部队的实际兵力比规定的编制少很多,可军饷却照常按满编领取。这种风气不仅助长了军队内部的贪腐,还对战斗力的发挥造成了直接损害。国民党军队的等级制度从最初的不太严格,慢慢变得越来越正规。每一次调整都改变了军饷的分配和发放方法,同时也体现了当时中国社会和军事体制的变化。军长、师长、团长这些重要职位的待遇变化,不仅显示了军队内部的等级差别,也是了解那个时代的军事、政治和经济情况的重要途径。1928年,国民革命军改组为国民党军,军长这一职务的权威得到了更明确的界定。按照那时的编制标准,一个军通常下辖2-3个师,总兵力约15万人。军长作为部队的最高指挥官,既要负责指挥作战,又要管理行政事务和后勤保障。这些繁杂的工作任务,也直接体现在他们的薪资水平上。根据1930年的记录,一位普通军长每月能领到500到800块大洋。这在当时可不是小数目。那时候,上海普通工人一个月才挣20到30块大洋,就连大学教授也不过挣100到200块大洋。这么一比,军长的收入在当时绝对是数一数二的高薪阶层。

不过,军官之间的收入差别也很大。就拿1932年淞沪会战来说,第五军司令张治中和第十九路军总司令蔡廷锴,两人职位相同,但因为战功和资历不同,拿到的薪水差了不少。那时候的新闻报道显示,蔡廷锴每月能拿1000块大洋,而张治中每月只有700块左右。除了固定工资,军长还能拿到不少补贴和好处。就拿1934年来说,红军长征打到贵州遵义那会儿,国民党有个军长因为打"土匪"立了功,就额外得了500块大洋。这种额外奖赏那时候挺常见的,特别是那些在重要战斗中立下大功的军长,经常能拿到不少外快。不过,军长的丰厚薪水并不总是按时到手。1935年,四川就出过这么一档子事:有位军长连着三个月没拿到完整的工资,气得他差点要带着手下“罢工不干”了。这件事充分暴露了当时国民政府财政吃紧的窘境,就连那些大官儿也躲不过工资被拖的尴尬。

1937年抗战打响后,军官们的工资有了新调整。按照那会儿出台的《战时军人待遇规定》,军长们的底薪涨了差不多三成。就拿第五战区的李宗仁来说,他原本每月拿800块大洋,现在能领到1200块了。可惜好景不长,仗越打越久,钱越来越不值钱,这点涨薪根本赶不上物价飞涨的速度。军长的真实收入通常比表面工资高得多。在战争时期,不少军长都有办法捞外快。就拿1938年武汉会战来说,有消息说某位军长利用掌管当地粮食的权力,每个月都能多赚好几千大洋。尽管这种做法被媒体指责,但在那个动荡的年代,像这样的事其实经常发生。上世纪40年代,战争越打越久,经济越来越差,军长的工资也成了难题。物价飞涨,军饷越来越不值钱;为了不让士兵们心寒,政府只好一次次加薪。1943年有份报告说,一位军长一个月能拿5万法币,听起来不少,可那会儿钱已经不值钱了,这5万法币连战前的500块大洋都比不上。

面对这种局面,不少部队主官开始另谋出路以保持生活质量。他们有的做起了生意,像1944年重庆就有军官悄悄投资开茶馆、剧院来赚钱。还有的军官则利用手中权力,想方设法捞取外快。这些做法不仅损害了部队的纪律性和作战能力,也为后来国民党军队的腐败问题埋下了伏笔。国民党军队里的军长,表面上工资待遇挺高,但实际上却因时间和地点的不同而有所变化。从1928年到1940年代末,军长的收入从比较稳定到大幅波动,这不仅是国民党军队内部变化的体现,也反映了那个时期经济和社会的不稳定。

按照1930年的军队组织规定,一个师一般包含三个团,总人数在一万上下。身为师长,既要指挥战斗,还得操持日常管理和后勤保障。这么重的担子,待遇自然不低。那时候,师长的月工资在300到500块大洋之间,虽然比不上军长,但也算是相当不错的收入了。不过,师长们的工资差别确实挺大。就拿1931年的中原大战来说,国民党部队里,那些当师长年头久的,一个月能拿600块大洋,而刚升上来的师长,一个月也就300块左右。这种差距不光说明军队里有严格的级别划分,还显示出个人资历和打仗表现对收入的高低有很大影响。1932年淞沪会战期间,发生了一件关于军官薪资的趣事。第十九路军有位师长在战场上立下战功,被临时任命为代理军长。可问题来了:因为没有正式任命文件,他在领工资时遇到了麻烦——既不能按军长的级别领,又觉得拿师长的工资太掉价。最后,部队想了个折中办法,给他发了份比师长高、比军长低的"特殊补贴"。

除了固定工资,师长们还能拿到不少补贴和好处。就拿1934年江西的"剿匪"战斗来说,参战的师长们除了正常工资,每个月还能多领100到200块大洋的"剿匪补助"。这种额外收入在当时很常见,特别是那些在重要军事行动中立下战功的师长,通常都能得到丰厚的奖金。但师长的工资发放并不总是那么顺利。1935年,四川就发生过一次工资拖延的事。有个师长连着两个月只拿到一半的工资,气得带着手下的兵把当地的财政局给围了,非要他们马上发全工资不可。这件事不仅说明那时候国民政府财政上很紧张,也证明就算是当大官的将领,也一样会遇到工资被拖欠的麻烦。1937年抗战打响后,军官们的工资有了新调整。按照当时出台的《战时军人待遇条例》,师长的基本工资涨了差不多四分之一。就拿第五战区的一位师长来说,他的月收入从400块涨到了500块。可是仗越打越久,钱越来越不值钱,这点涨薪很快就赶不上物价飞涨的速度了。

在战争时期,不少部队长官想方设法捞外快。就拿1938年武汉保卫战来说,有消息透露,一位师长靠着把持当地货物运输,每个月都能多赚好几百块大洋。虽说上面的人对这种做法提出了批评,可那会儿局势乱得很,像这样的事其实挺常见的。进入40年代,战事拖得越来越久,经济也越来越差,师长的工资待遇也遇到了大问题。物价飞涨,钱越来越不值钱,军人们拿到手的钱能买的东西越来越少。国民政府为了不让军队人心涣散,只能不停地给军人涨工资。有份1943年的文件提到,一位师长的月工资涨到了3万法币,听起来挺多的,可那时候钱贬值得厉害,这3万法币的购买力,还比不上战前的300块大洋。面对这种局面,不少军官开始想办法改善生活条件。比如在1944年的重庆,就有军官偷偷做生意赚钱,有人还投资建了小工厂。另外一些军官则利用自己的职位之便,想方设法捞取好处。这些做法不仅破坏了部队的纪律,削弱了战斗力,还为后来国民党军队的腐败问题埋下了祸根。

1945年抗日战争结束后,国民政府开始对军队进行大范围调整和缩减。在此过程中,不少师长级别军官被调任低职或转到地方任职,他们的薪资水平也因此明显降低。举例来说,过去每月能拿到500大洋的师长,调任地方后月薪可能只有200大洋上下。这种待遇的变动不仅给他们的日常生活带来影响,也在某种程度上冲击了军队的安定局面。总体来看,国民党军队里的师长,他们的工资待遇经历了一个从平稳到动荡的过程。从1928年到1940年代末,师长们的薪酬变动,不仅体现了国民党军队内部的变化,也反映了那个动荡时期的经济和社会情况。师长们的工资问题,成了研究国民党军队历史的一个重要切入点。

按照1930年的部队编制规定,一个团一般下设三个营,总人数差不多1000人。当团长的不仅要管训练和打仗,还得操心各种杂事,像人事安排、物资供应这些都得管。正因为责任重大,所以团长的工资也不低。那时候,团长一个月能拿100到200块大洋,虽然比师长少点,但在那个年代,已经算是挺不错的收入了。团长们的工资差别可不小。就拿1931年中原大战来说,国民党军队里那些老资格的团长,一个月能拿250块大洋,而刚升上来的团长,一个月大概只能领120块大洋。这种差距不光说明了军队里讲究等级,也显示出当兵年头长、打仗有功的人能拿更多钱。1932年淞沪抗战期间,发生了这样一件有意思的事,它反映了团长军饷发放的复杂情况。当时,第十九路军有位团长因作战勇猛,被临时指定代理师长职务。可由于没有正式任命,他在领薪水时遇到了难题:既不能拿师长的待遇,又觉得继续领团长的工资不太合适。经过一番讨论,上级决定给他一个折中方案,发放了一份比团长高、比师长低的特殊补助。

团长除了固定工资,还能拿到不少补贴和好处。拿1934年江西打土匪来说,参加战斗的团长们除了正常工资,每月还能额外领30到50块大洋的"打土匪补贴"。这种外快在当时很常见,特别是那些在重要战斗中立下大功的团长,常常能拿到丰厚的奖赏。不过,团长们领工资也不是每次都那么顺当。1935年四川就出了这么一档子事:有个团长连着三个月只拿到三分之二的工资,气得直接带着手下把粮饷局给围了,非让立马发全工资不可。这件事不光说明了那时候国民政府确实没钱,还表明就算是中级军官,照样会遇到工资发不下来的情况。1937年抗战全面打响后,团长的待遇有了新调整。按照当时出台的《战时军人待遇条例》,团长的基本工资提高了大约两成。比如第五战区的一个团长,月薪从150块大洋涨到了180块。但仗越打越久,物价飞涨,这点加薪很快就赶不上花销了。

战争时期,不少团长都有法子赚外快。就拿1938年武汉会战来说,有个团长靠着管辖区里的小市场,一个月能多捞几十块大洋。虽说上面知道后批评了他,但在那种兵荒马乱的年头,这种事儿其实挺常见的。进入40年代,战事拖得越久,经济状况就越糟,团长的工资问题也变得棘手起来。那时候,钱越来越不值钱,团长拿到手的军饷能买的东西越来越少。政府为了不让当兵的闹情绪,只能不停地给军饷加码。有份43年的文件里说,一个团长的月工资已经涨到1万块法币了,听起来挺多,可那时候法币贬值得厉害,这1万块连战前的100块大洋都抵不上。在这种形势下,部分团长开始另谋出路以保障生活质量。比如1944年在重庆,就有团长偷偷出资经营小杂货铺来补贴家用。另外一些团长则利用手中权力,想方设法捞取外快。这些做法不仅损害了部队的纪律性和作战能力,也为后来国民党军队的贪腐问题埋下了伏笔。

抗战结束后,国民党对部队进行了大范围调整和缩减。在此过程中,不少团长级别军官被调低职位或转去地方任职,他们的工资待遇也跟着大幅缩水。以团长为例,原来一个月能拿200块大洋,转到地方当官后,工资可能就降到80块上下。这种情况不仅让个人生活水平下降,也对军队的安定造成了不小影响。1946年国共内战打响后,团长的工资问题又遇到了新困难。虽然国民政府为了安抚军心,给团长们涨了工资,但因为打仗开销太大,工资常常发不下来或者不够发。1947年的一份内部文件提到,有个在前线打仗的团长,连着好几个月只能拿到一半工资,这直接打击了士兵们的情绪和打仗的本事。

1948年,国民党军队在内战中接连失利,团长的军饷问题越发紧张。一些团长为了填补军饷缺口,开始私下囤积物资或与地方势力拉关系。比如,在1948年徐蚌会战之前,就有团长被揭发偷偷卖掉军用物资来换钱。这种做法不仅削弱了军队的战斗力,也让国民党军队的垮台更加迅速。国民党军队的团长,在薪资待遇上经历了大起大落的变化。从1928年国民党掌权,到1949年败退台湾,这二十多年间,团长的工资水平时高时低,极不稳定。这种变化不仅体现了国民党军队内部的调整,更反映出当时社会经济的动荡局面。团长薪资的起伏,可以说是了解国民党军队兴衰的一个重要切入点。