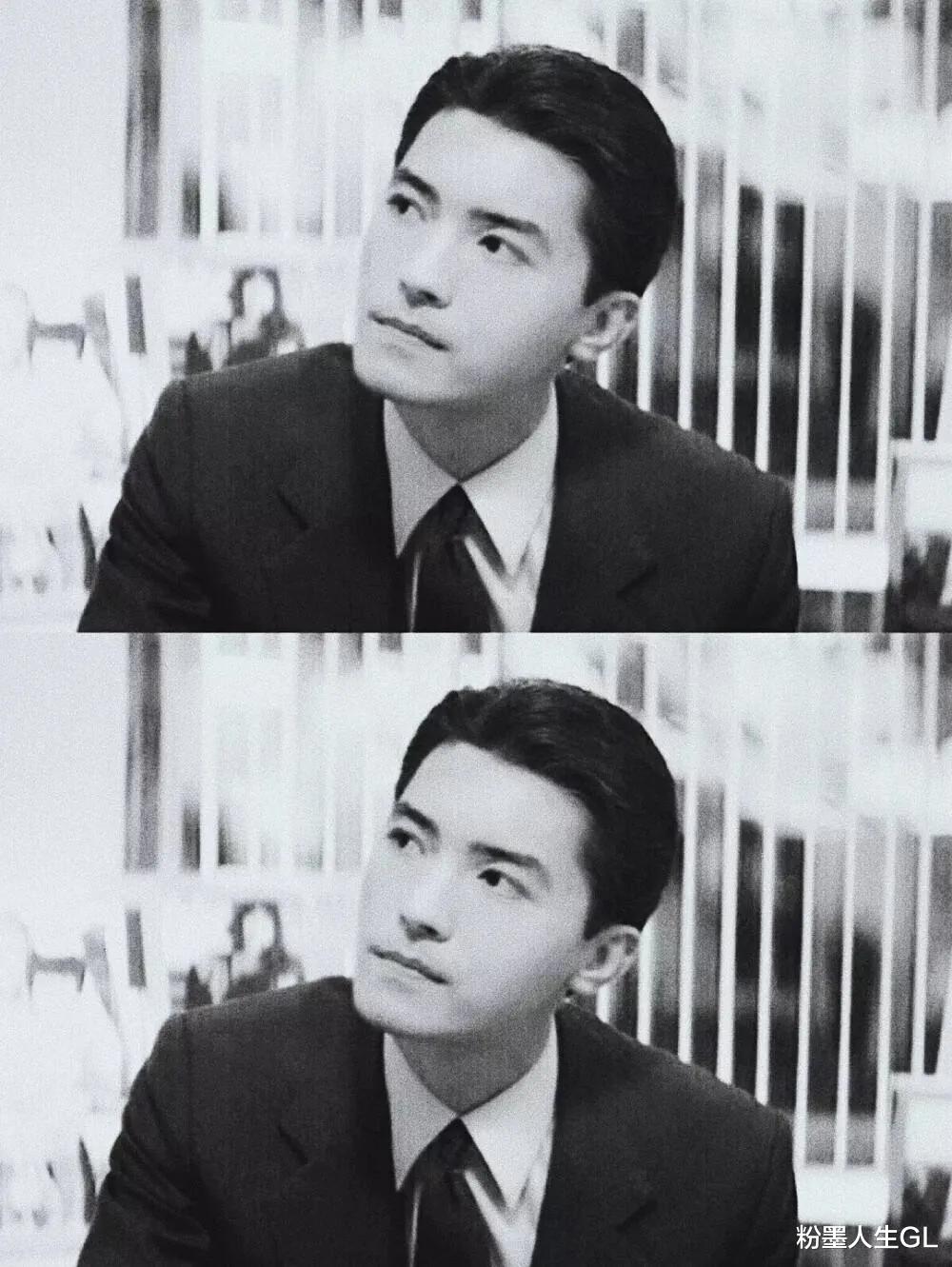

他被称为“亚洲第一美男”,被奥斯卡提名,让西方世界为一张东方面孔倾倒,却在巅峰时期悄然隐退。他是尊龙,一个连名字都充满矛盾的人——尊贵如龙,却一生漂泊如蜉蝣。从香港贫民窟孤儿到好莱坞巨星,再到晚年独居温哥华的孤独隐士,他的人生比电影更跌宕。

1952年,香港街头的竹篮里,一个被遗弃的男婴在啼哭。他被残疾的上海女人收养,却只为了每月微薄的救济金。10岁被送进戏班,师傅说:“你生得漂亮,该吃这碗饭。”但戏班的日子是炼狱——练功时骨折不能哭,犯错被绑在树上抽打,唯一的朋友是角落里的蜘蛛。

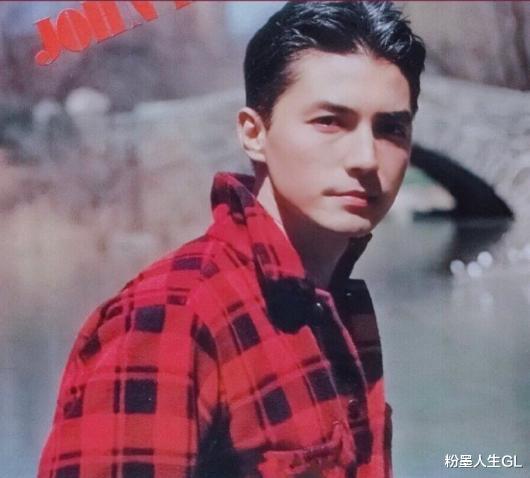

多年后他回忆:“当时我就想,我要逃出去,哪怕当个服务员也好。”18岁,他用攒下的血汗钱买了一张飞往洛杉矶的机票,从此改名“John Lone”——孤独的龙。

在好莱坞,亚裔演员只能演仆从或反派。但尊龙不信命。他白天端盘子,晚上学表演,甚至靠背《莎士比亚》练英语。1985年,《龙年》中的黑帮老大惊艳世界:西装革履下藏着猛兽般的野性,一个眼神让白人女主甘心沉沦。媒体惊呼:“这是第一个让美国女人疯狂的东方男人!”

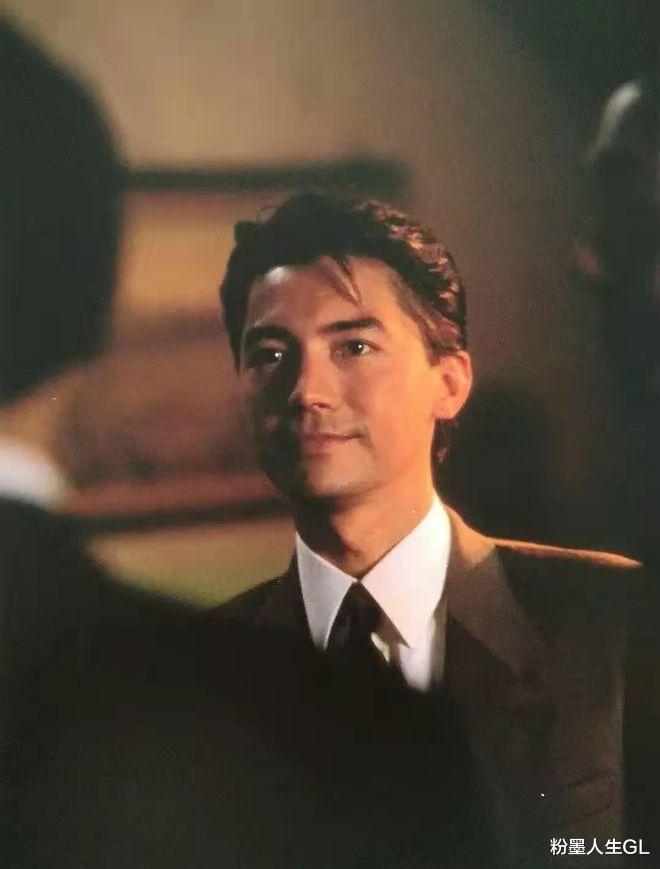

两年后,《末代皇帝》将他推向神坛。紫禁城的斜阳里,他演的溥仪回头一望,道尽末代帝王从骄矜到破碎的一生。贝托鲁奇说:“他的孤独是从骨头里渗出来的。”这部电影横扫9项奥斯卡,却唯独漏掉了尊龙——评委说:“他太像溥仪,让人忘记这是在表演。”

当陈凯歌筹拍《霸王别姬》,尊龙推掉法国广告、自降片酬,只为演程蝶衣。但命运弄人:媒体炒作他“要求空运狗”的谣言,剧组最终选择了张国荣。后来他苦笑:“我就像一只蝴蝶,永远飞不过沧海。”

他试图回国拍《康熙微服私访记》,却被嘲“过气明星蹭热度”;他捐款给香港孤儿院,却被质疑作秀。这个一生都在寻找归属的人,最终成了东西方之间的“局外人”。

1990年代,好莱坞开始追捧成龙、李连杰,但尊龙突然消失了。他在加拿大买下一片森林,与狗为伴。记者找到他时,他正在捡松果:“你看这个纹路多美,比奥斯卡奖杯好看。”有人问他是否遗憾,他说:“我演过皇帝,也当过乞丐,现在只想做尊龙。”终身未婚的他,把一棵古树认作祖父:“我跪在树下流泪,终于有了家的感觉。”

今天,小鲜肉霸屏热搜时,年轻人已不知尊龙是谁。但翻开旧照片,他穿着Armani高定回国的样子,依然能秒杀内娱所有“贵公子”。他证明了东方男性可以兼具优雅与性感,脆弱与暴烈——可惜这份超越时代的审美,最终成了资本洪流中的失踪文物。

尊龙的故事从来不是励志鸡汤。它是一个关于“错位”的寓言:当个人与时代擦肩,当才华撞上偏见,有人选择妥协,而他选择成全自己的孤独。正如他在《蝴蝶君》里演的京剧名伶,雌雄难辨的戏服一脱,只剩一副决绝的瘦骨。或许真正的传奇,从来不需要掌声——他存在过,就是留给世界的一记耳光。

你第一次知道尊龙是因为哪部作品?评论区分享你的记忆碎片吧。