台湾同胞蔡信雄来信琐忆

台湾省的蔡信雄先生于1998年秋天,几次写信到尉氏县蔡庄镇,信中提到“找爸爸”蔡邕。“找爸爸”?当时我也好奇,后来我们打听到了蔡信雄宗亲的好友,才问清楚了“找爸爸”是台湾的方言,就是寻根问祖,找老祖宗。

蔡信雄来信后,邮电局老史联系不到收信人,老史说,台湾人往来信件,地址写的尉氏县蔡庄镇邮电局,邮递员找不到人,就把信件退回去了。很为难的连退两封,最后一封信他送到蔡庄西街老八队找蔡氏族人,来信转给蔡长银。蔡长银又骑自行车来到县城,将书信转交给了我。我看罢后,给杨长兴看,二人商定同写回信与蔡信雄。回信是我和杨长兴一同写好后,拿给政府部门审阅后,我们才到邮局寄邮。

蔡信雄与我们正常通信后,他每一封信都放入几张台湾人用的信纸,让我们给他写回信。我们明白了他的用意后,用台湾的稿纸写回信,方便阅读,也是对他的尊重。而他邮来的老式信纸,我们也很珍视,至今还保存一部分,留作纪念。

书信来往一年多后,尉氏县蔡邕蔡琰文化研究会决定召开蔡文姬诞辰1800周年书画会议。在纪念大会上,县领导吴六零致辞,我代读蔡信雄宗亲的书信。有关来信,我还保存着。我一共保存了9封,大部分信件在杨长兴那里保存。每次来信,都经政府部门审阅后,杨长兴再转给我看。

最近几年一直没有蔡信雄的音信,我问过台湾蔡武璋先生,他也没有蔡信雄的信息。我和妻子邹道荣也和蔡氏微信群里的蔡珍珍宗亲说过这事,因为不在一个地方,也没有找到。2024年9月,武夷山蔡氏会议之行,我妻子邹道荣终于访到蔡信雄的亲属,他告诉我妻子,蔡信雄在2023年10月去世了。蔡信雄宗亲生前倡导台湾的蔡氏宗亲到大陆尉氏县蔡邕故里寻根拜祖。蔡信雄首次投书尉氏县蔡庄镇,印证了台湾蔡姓与尉氏是有历史渊源的,他们在文化传承过程中认定蔡庄与蔡邕的联系。也让世界蔡氏宗亲和尉氏县建立了深厚的友谊,很多世界蔡氏宗亲来尉氏县寻根问祖,考察蔡氏文化。

蔡信雄来信过去了这么多年了,今天之所以旧事重提,一是缅怀蔡信雄宗亲,他是联系尉氏蔡氏与台湾蔡氏的感情纽带,同时,蔡信雄宗亲这篇文章很重要,关键之处是把江苏、浙江、福建蔡氏宗亲都融入蔡邕的世系,又把蔡元培也归入蔡邕一脉,现公之于众,可供广大文史工作者研究参考。

世界柯蔡宗亲总会理事、尉氏县蔡邕蔡琰文化研究会副会长

蔡国献撰文

2025年2月10日

附录:台湾屏东大学兽医学院首届院长蔡信雄来信一封

漫谈蔡邕父女两三事

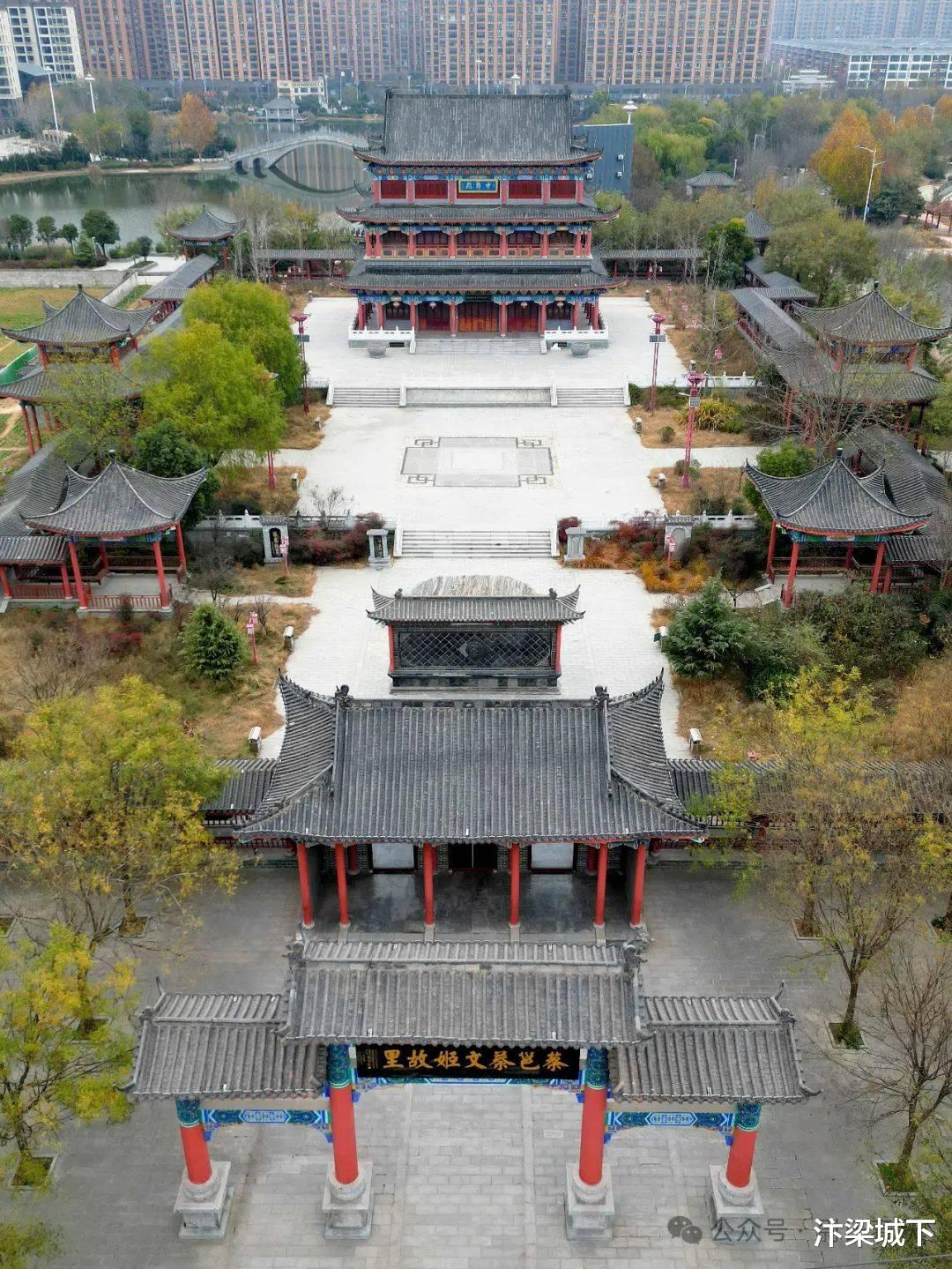

蔡邕,字伯喈(132--192年),东汉陈留圉人,故居在河南省尉氏县城南35里蔡家庄。祠墓在尉氏县南35里蔡庄之大朱村;至于蔡文姬之墓则在陕西省蓝田县二里镇蔡王庄。

蔡邕父蔡稜有清白行,邕性至孝,三世同堂,妻赵五娘;伯喈自幼天赋极高,自学有成,精文章诗赋,天文算学,经史子集,音乐书法,无一不精;亲自丹书部分《熹平石经》,手迹“骨气洞达,爽爽有神”,为传世汉隶代表作;文章辑为《蔡中郎集》。

蔡邕之女蔡琰(162--239年),幼有音乐才华,及长遂有《胡笳十八拍》之作。因邕恃才傲物,嗜酒饮至二石而醉,人曰醉龙。灵帝时,政治上得罪当道,即“议害大臣,大不敬”,弃市,诏减死一等,与家属髡钳徒朔方(今内蒙古杭锦旗西北,迄今尚为汉末任五原太守蔡丕之子孙聚族而居之地);城旦舂,鬼薪白灿赭衣,且“既到徒所,乘塞守烽,职在候望”,九个月后,遇全国大赦而还;不料于回程中又得罪太守,遭太监追杀,再度亡命东南吴越地吴郡、会稽郡(今江苏苏州、浙江绍兴)十二年;在绍兴城西柯桥镇之柯亭(蔡堰岭)因盛产竹子,邕遂伐竹制笛,又得焦尾琴。并为上虞县孝女曹娥之碑题识,再得上虞人王充《论衡》奇书,诸多事件,无一不在创造历史。因蔡邕留名当地,至九百年后之南宋建炎三年二月(1126年)王室偏安江左,同宗汝南人蔡世洪(秘书公)扈驾南迁,遂定居于此,成江浙蔡氏开基始祖。其后该支,枝开叶散衍成旸坞(六世五季子行赘于马家,子孙承马姓,另一支二房宗宜公之孙蔡汪无子招赘婿秦滶)、洞庭、柯桥(勤庵公因慕遂亭遗迹而肇宅柯桥)、辑信、无锡版村、德清、蓉湖、太仓、昆山等,诸支系而蔚为当地大姓,清末民初绍兴蔡元培氏即其族也。

于董卓掌权时,起用蔡邕为尚书,190年董卓挥兵入洛阳,百姓迁西京长安,蔡邕亦举家迁长安,二年后(192年),文姬奉父母之命嫁河东郡(今山西西南部)卫仲道,当年夏天,董卓被杀,司徒王允,以邕依附董卓为由,监禁蔡邕,邕乞以黥首刖足,续成汉史不允,不久邕即死于狱中,兖州、陈留人闻之,皆画像颂焉。此时文姬不在长安,不知父死;婚后不到两年,卫仲道即病故,无子女,文姬遂回陈留郡尉氏老家。适逢董卓下属李傕作乱,文姬于战火中与家人失散,为李傕部众匈奴骑兵掳获(194年),没入南匈奴献给左贤王为妻,在南匈奴十二年。文姬为第四十二任南匈奴单于栾提呼厨泉(即原左贤王)生下二子,分别于五年后生下老大阿迪拐(即呼屠伊牙),八年后生下老二阿眉拐(即呼屠伊支);至206年,蔡邕生前好友曹操已掌握朝廷大权,思及老友之女文姬流落南匈奴,遂以汉室名义,遗使者周近携白璧一双,黄金千两,厚礼北上,赎回文姬,是时二子老大七岁,老二四岁,观宋人所绘《文姬归汉图》,老大自行骑马,老二犹为襁褓;双方依依不舍,离别万分痛苦,观文姬后之《悲愤诗》可知其情。

文姬回到中原陈留郡尉氏县,举目无亲,由曹操重新安排生活,为她选择年貌相当、忠厚老实的屯田都尉董祀,于208年三嫁之。不久,董祀因犯罪被判死刑,文姬遂前往曹府求情,求孟德以快马追回死刑公文,救回董祀。之后,文姬家庭生活美满,再生一子董龙,一女董凤。女后嫁司马师为妻(编者按:蔡邕次女贞姬,适泰山羊衜,生女羊徽瑜、羊祜,徽瑜嫁司马师为妻,此处叙述有误。)。

文姬自幼随父北流南逃,过着颠沛流离的生活,此在交通不便之汉朝尤见其苦。遂有《悲愤诗》之作。与红军从江西井岗山二万五千里长征到甘肃六盘山而作《清平调》,以舒胸中块垒,有异曲同工之妙。

鉴于南匈奴单于呼厨泉于216年朝于汉,并改姓刘,文姬所生二子理应随同更改,是时亦各已十七岁、十四岁,常来中原会见亲娘,唯其后事迹不详。

文姬之书法,传世者尚有《胡笳十八拍》首两句之石刻“我生之初尚无为,我生之后汉祚衰”十四字實物,存于陕西西安市省博物馆之碑林中,可供欣赏。

蔡邕生前乃一藏书家,死后四千余卷书悉归文姬,其于搭救董祀时,因文辞清弁,遂获免;又邕亡命会稽时,即得会稽上虞人王充(27--97年)之千古名著《论衡》,“王充《论衡》,中土未传,蔡邕入吴始得之,恒秘玩,以为谈助”。(《袁山松书》)。“时人蔡邕得异书,或搜求其帐中隐处,果得《论衡》,抱数卷持去,邕丁宁之曰:“唯我与尔共之,勿广也。”(葛洪《抱朴子》)。恒秘说,“勿广也”,可见一斑,有谓蔡邕乃张衡(78--139年)投胎转世,良有以也。

中国台湾台北

蔡信雄

二〇〇七年四月十五日