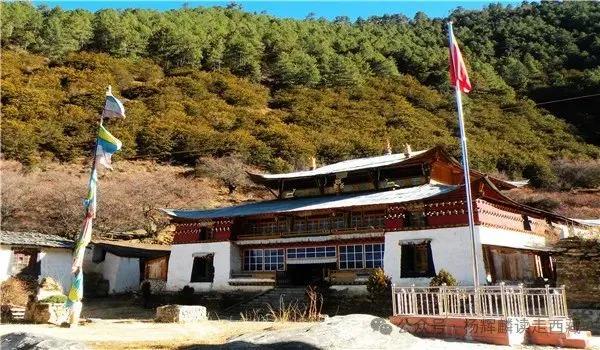

1.喇嘛林寺:位于林芝巴宜区尼洋河西岸的布久乡喇嘛林村。始建于二十世纪初,由顿炯严明哲·益喜多杰创建。又称“桑妥白日寺”,藏语意为“铜色莲花山寺”。

依山傍水,林木茂密,风景秀丽。信奉藏传佛教宁玛派(俗称“红教”)。寺院建筑巧妙,华丽庄重,造型奇特,独具风格。

整个寺院高20米,内径10余米,形状呈正四角,外层屋檐共有20角,第二到第三层屋檐为八角,上覆金顶,呈塔形。

四面墙体分别以白、蓝、红、绿4色涂之,东面的白色象征水晶,南面的蓝色象征蓝琉璃,西面的红色象征红宝石,北面的绿色象征绿宝石,非常漂亮。四面开门,由“四大金刚”护持。

三楼为一小佛殿,内供释迦牟尼佛;四楼为顶层,建有八角形屋脊和金顶。金顶与翠绿的松柏交相辉映,四角竖有宝幢及兽轮、宝帘等,富丽堂皇。

寺院经堂和僧舍四周,各种颜色的菊花、格桑花争奇斗艳,铙钹声、铃鼓声及诵经声回荡山谷。八角楼式的寺院建筑在整个藏区独一无二,堪称一绝。

第一层楼称“主古殿”。大经堂设在一楼,主供莲花生大师金铜塑像,像的左下方供有一块圣石,上有脚印,相传为莲花生大师的脚印,被视为该寺的圣迹。经堂壁画精美,堪称藏东一绝。

第二层楼称“龙古殿”。二楼为该寺的藏经楼,楼外的四角是护法神殿,各小殿内都绘有线描护法神像,用笔简洁流畅,显得异常精美。楼外转廊一米多高的围栏墙壁上绘有佛本生故事和高僧修行图。楼内主供释迦牟尼佛和一面四臂观音菩萨塑像,佛像背后是木制书架,内藏《甘珠尔》和《丹珠尔》两部藏文版大藏经及宁玛派祖师的著述。

第三层楼称“却古殿”。殿内主供无量寿佛鎏金铜像。

喇嘛林寺不同于其它寺院的是大门及大殿两侧竖立着的树干上刻制有“人祖”,即男性生殖器和女性生殖器,色彩鲜红,这在西藏现有的1700多座寺院中绝无仅有。

据说这是象征两种相互对立力量间的平衡,藏传佛教称之为“亚”与“雍”。据原西藏社科院院长、著名藏学家恰白•次旦平措介绍,藏传佛教寺院供奉生殖器,与西藏原始宗教——本教崇拜自然有很大关系,后来兴盛的藏传佛教宁玛派密宗吸收了本教的部分教义,将铜、木制的男性生殖器供奉在寺院,以避邪和镇伏妖魔。但男女生殖器在寺院同时供奉的,唯有喇嘛林寺。

喇嘛林寺再一个不同之处是屋顶呈三面八角形,屋檐下有一串串巨大的佛珠点缀,门框窗檐图案极其精美。

2.第穆寺:汉文译为“德穆”、“德木”,藏语意为“雌鸡”。因该寺建于第穆拉山口而得名,全称“第穆培杰林”,又称“第穆拉喀洛色林”。

位于林芝巴宜区米瑞乡的雅鲁藏布江北岸。属藏传佛教格鲁派。系清朝时期西藏“四大摄政”之一的“第穆呼图克图”的本寺。

由第一世帕巴拉呼图克图德钦多吉创建于1452年,寺成后委派其出家的侄子贡觉迥乃主持教务,后形成“穆活佛世系”。

初建于第穆拉山口北侧(今鲁朗一带),1655年左右被火焚;第四世第穆活佛又在第穆拉山口南侧(现址)重建。

1950年7月林芝发生8级大地震,寺院被彻底震毁;第十世第穆活佛再次重建,1954年举行落成典礼。

这次重建的主要有3层楼高的强巴佛殿,主供由印度迎请的青铜浇铸的迦叶佛、释迦牟尼佛和强巴佛等3尊佛像,高约10米,极为壮观;密宗殿内供有密集金刚、胜乐金刚、大威德金刚、时轮金刚等神像和坛城;活佛喇让中有历辈第穆活佛的银质灵塔。

此外,还建有大经堂、讲经台和僧舍。当时定额寺僧108人,实际已超过200人。文化大革命中,该寺再次被毁。

1987年政府拨款修建,现已修复大经堂、佛殿、讲经台及僧舍等。佛殿主供释迦牟尼佛和宗喀巴塑像,依怙殿主供金刚护法等神像。住持堪布由第穆喇章任命,任期3年。

第穆寺最具特色的就是第穆古羌姆(跳神),是随着寺院的建立而创立起来的,文化大革命时期第穆古羌姆的服装、道具、乐器连同寺院被毁,党的十一届三中全会以后逐渐恢复。

每年藏历二月二十八日至二十九日举行(二十八日预演,二十九日正式表演),极其庄严。

表演时分上半场和下半场,上半场主要表演:霞纳(黑帽咒师舞)25人;古如赞杰(莲花生八号)8人;本查姆(护法神)多人;喜琼(尸陀林)4人;拉隆白多(射杀朗达玛之人)16人;达羌姆16人;土羌姆16人;阿杂热(游方僧)8人;阿羌姆(手鼓舞)8人。

下半场主要表演:霞纳19人;夏(鹿舞)6人;衮布白纳(护法神)16人;土达(尸陀林)4人;达姆钦曲杰(护法神)16人;孜玛热(护法神)10人;白拉姆(护法神)10人;阿杂热10人;阿羌姆25人。

伴奏乐器有拉阿(大柄鼓)8个、普(钹)1对、铜钦(大长号)2支、加林(木管乐)若干。舞时,主要听钹和鼓点。届时,附近村民们纷纷涌入寺院烧香礼佛,并观看羌姆表演,非常热闹!

3.达则寺:位于林芝巴宜区驻地以南、达则村后的半山腰处的开阔地带,风景秀丽。信奉本教(又称“苯波教”,俗称“黑教”)。最初由本教祖师辛饶·米沃且创立的寺庙,已被废弃,如今仅剩下了残垣断壁。后来,由来自阿里的安多哇重建,已有200多年的历史。寺内院中有一根高耸入云的经旗杆,旁边为一座煨桑炉。

主体建筑由两座拉康和一排僧舍组成。拉康内主供本教祖师辛饶·米沃且、度母、尊胜佛母塑像及安多哇的灵塔等。据说兴盛时有僧人千余。“文革”期间寺院被毁,1985年由阿坝印平向巴活佛重修。寺院佛殿高2层,看起来很新。大殿左侧竖立着一座高3米的白色观音菩萨塑像,外面用玻璃罩着,栏杆上缠满了洁白的哈达。寺前,约有100多平方米的草地中央立着一根十几米高的经幡,风吹幡动,很有气势。

4.色迦衮钦寺:位于林芝巴宜区驻地以南的本日山麓。色迦衮钦,藏语意为“大神鹰寺”,简称“色迦寺”。属西藏著名的本教寺院。

由修行者冬敦·然巴珠赛于1333年创建,已有1200多年历史。寺院曾一度荒废,后又兴盛。寺内殿堂供有本教祖师辛饶·米沃且、度母和然巴珠赛等塑像。每年藏历四月十三日至十五日要举行“强曲节”(藏语意为“拜鹰节”)。

目前,拜鹰节已入选西藏第四批自治区级非物质文化遗产名录。

据传,创寺人冬敦·然巴珠赛去世时,突然有一只大鹰飞来守护遗体。藏历四月十三日,供奉冬敦·然巴珠赛的灵塔建成,信徒们举行了遗体入塔仪式。

结束后,大鹰向众人长鸣、点头,振翅绕塔飞行3圈后飞去。因此信徒们多认为大鹰就是冬敦·然巴珠赛的化身,故尔将寺庙改名为“色迦衮钦寺”,意为“大神鹰寺”。

信徒们还规定每年四月十三日至十五日在该寺举行祭祀活动,那只大鹰届时也来到灵塔周围巡飞,领受祭品。这样就形成了一年一度的“泊尔节”。

每年节日期间,昌都、那曲、阿里、日喀则,以及四川、青海、甘肃等藏区的本教信徒都要前往此寺朝拜神鹰,围绕神山转经。以前,不丹、锡金等国的苯教信徒也来参加这一朝拜活动,热闹非凡。

5.布久拉康:又称“德尔吉拉康”,位于林芝巴宜区布久乡多当村的省道306线旁边,属于格鲁派寺院。

布久拉康始建于七世纪初,是吐蕃赞普松赞干布为镇压堪舆家所说罗刹女右肘而建。

该寺在漫长的岁月里曾多次遭受战争和自然灾害的破坏,几度被毁,又几度重建,距今已有1300多年的历史。