翻开光绪版《南阳县志》,关于诸葛亮躬耕地的记载呈现出耐人寻味的矛盾。这部地方志既明确承认"亮宅在襄阳为信"的史实,却又将诸葛亮列入南阳流寓人物名录,并强调"躬耕南阳"的自述。这种看似矛盾的表述,实则反映了清代南阳官方在处理这一历史争议时的复杂心态——既想维护本土文化符号,又无法回避地理归属的历史事实。

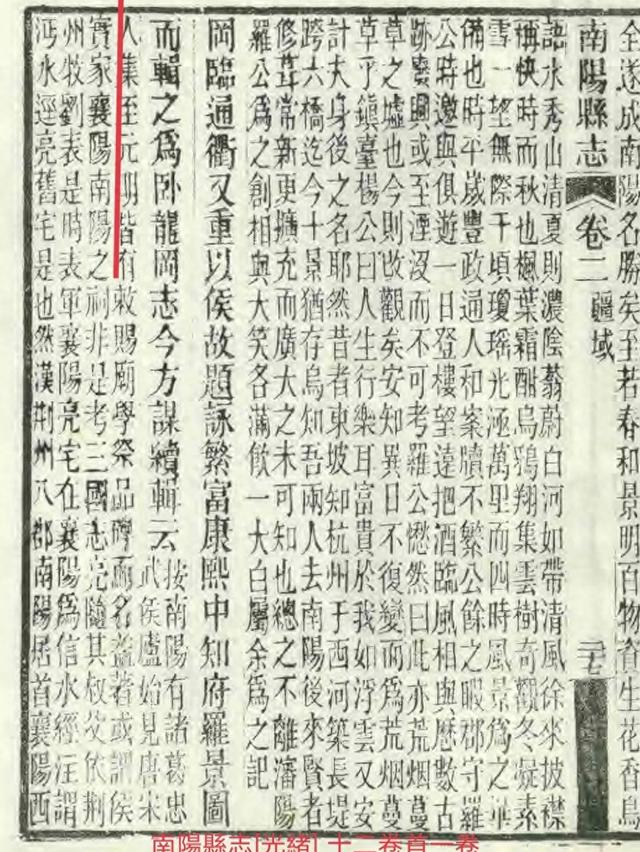

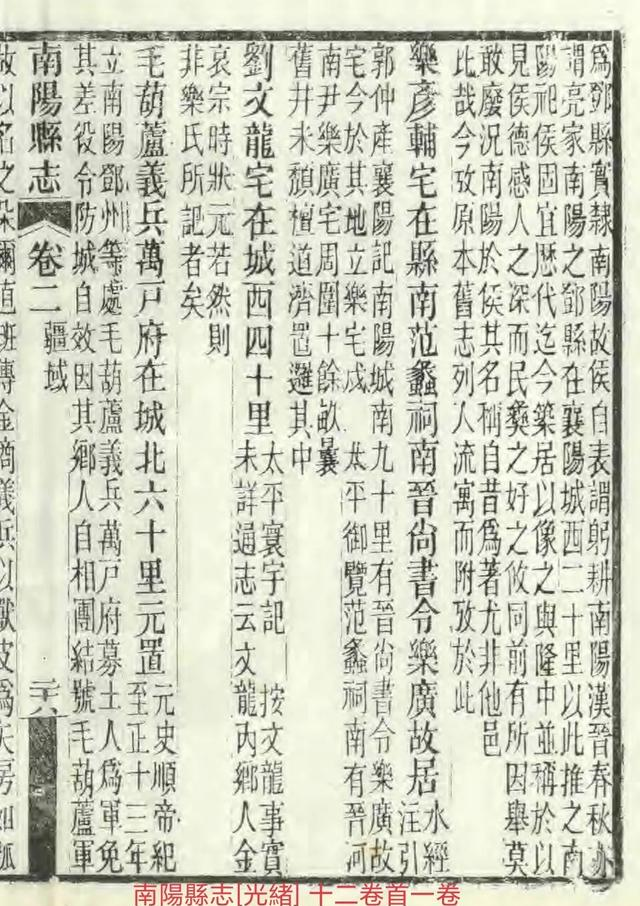

《南阳县志》的考辨建立了三个层次的论证体系。首先直指关键证据:《三国志》记载诸葛亮依附刘表时驻屯襄阳,《水经注》更明确标注隆中旧宅位置。这些铁证确认了躬耕地的实际位置,但编者笔锋一转,引入东汉行政区划的特殊性——当时隆中所属的邓县确属南阳郡管辖。通过《汉晋春秋》"亮家南阳之邓县"的记载,完成了"地理在襄阳,行政属南阳"的巧妙辩证。

仔细揣摩志书字里行间的深意,可见编纂者的精明权衡。他们既不能否定《水经注》等权威记载,又不愿放弃诸葛亮这一文化符号。于是创造性地利用东汉郡县制度,将襄阳隆中划入南阳历史版图。这种处理方式实则是将地理实体与文化象征分离:承认实际躬耕地在襄阳,却通过行政沿革使其"文化归属"南阳。特别值得注意的是,志书始终未将南阳市郊的卧龙岗列为躬耕地,仅以"与隆中并称"含糊带过。

东汉时期的邓县确实隶属南阳郡,治所在今襄阳樊城西北。但自晋代起,这片土地就划归襄阳郡管辖,到清代更明确属襄阳府。《南县志》以七百年前的行政区划为当代文化认同佐证,这种"时空错位"的论证方式,暴露了地方文化建构的人为痕迹。相比之下,卧龙岗所在的东汉宛县(今南阳市区),在历代文献中始终未见与诸葛亮直接关联的记载。

通过层层剥析可以发现,清代南阳官方实际心知肚明:真正的躬耕地是襄阳隆中。志书中"亮宅在襄阳为信"的明确论断,"与隆中并称"的克制表述,以及对卧龙岗地理属性的刻意回避,都在不动声色地传递这一认知。但他们更注重的是文化话语权的争夺——通过强调汉代郡制,维系诸葛亮与南阳的象征性联结,从而保住延续数百年的祭祀传统和地方文化资本。

这种"双重承认"的策略,本质上是一种文化妥协。在学术层面尊重史实,在文化层面维系符号,这正是地方历史书写的精妙所在。《南阳县志》的处理方式揭示了一个深刻的历史现象:当地理事实与文化认同产生冲突时,古人往往会通过创造性解读来调和矛盾。这种"各取所需"的智慧,既维护了学术尊严,又满足了地方情感需求,为我们理解历史记忆的建构机制提供了生动范例。