1986年的冬天,山西的寒风刺骨,胡文秀躺在病床上,身体因癌症的折磨早已是奄奄一息。然而,就在临终时,胡文秀却再一次让亲友们感到无比的心痛和困惑——她不停地捂着胸口,指着心脏的地方,说着:“我这里始终有块心病。”当时没有人知道,她究竟指的是什么。很多人都以为她只是因为病重,意识有些模糊,或许只是一个痛苦的表现,可是,胡文秀内心的痛苦,恐怕只有她自己知道。

这块“心病”,其实背后隐藏着一段几乎所有人都忘记了的悲痛往事,而这段往事,牵涉到一个英雄的名字——刘胡兰。刘胡兰,那个在抗日战争时期为革命事业献出生命的年轻烈士,是胡文秀的继女。她的牺牲,成为了胡文秀一生心头永远的痛。

胡文秀的一生,原本是平凡而不平凡的结合体。她出生在1920年,那时的山西,战火不断,生活艰难。她的父亲早早去世,母亲带着她和哥哥艰难度日。更不幸的是,哥哥和嫂子相继离开了家,留给她和母亲的只有一片贫瘠的土地和一个年幼的侄女。胡文秀年纪虽小,却早早地承担起了家里的重担。那时候的生活本来就没有什么希望,再加上战乱不断,胡文秀常常感到无力,却从未放弃过对家庭的责任。

她的婚姻,也许正是她人生的一次转折。1937年,她嫁给了刘景谦,进入了刘家。这时,刘胡兰还只是个孩子,胡文秀对她并没有太多的情感,只是一个新娘子与丈夫家人的关系。但渐渐地,胡文秀开始理解了这个家庭,理解了刘胡兰。起初,她与刘胡兰姐妹关系并不亲近,甚至可以说有些疏远。毕竟,刘胡兰的母亲早逝,胡文秀作为继母,刚开始并不容易融入这个家,尤其是刘胡兰这孩子,倔强而不易亲近。然而,随着时间的推移,胡文秀通过自己的耐心与细心,逐渐赢得了刘胡兰和其他孩子的认可。她为孩子们缝衣服,做饭,日复一日的关心让这个家庭渐渐变得温暖。尤其是刘胡兰,她从一个叛逆的少女,渐渐变得愿意依赖胡文秀,甚至开始倾诉她的心事。

1942年,八路军进入了刘家所在的村庄,建立了抗日根据地。刘胡兰受到了八路军的影响,毅然加入了儿童团,为抗日救国贡献自己的微薄力量。胡文秀看在眼里,疼在心里。她不仅为刘胡兰提供了日常的物资,还在地下党传递情报时提供了帮助,甚至多次冒着生命危险为刘胡兰掩护。两人之间的关系,早已超越了继母与继女的界限,成了生死与共的革命战友。

胡文秀一直在背后默默奉献,支持着刘胡兰走上革命的道路。她为刘胡兰缝制衣物,准备粮食,也为她提供遮掩,帮她躲避敌人的追捕。两人之间的默契无话可说,甚至在危险时刻,她们也用灯光、眼神等隐秘方式传递着安全信息。每当刘胡兰从危险的任务中归来,胡文秀都会无声地为她擦去脸上的血迹和汗水,仿佛她只是一个普通的母亲,而不是一个深陷革命风暴的继母。

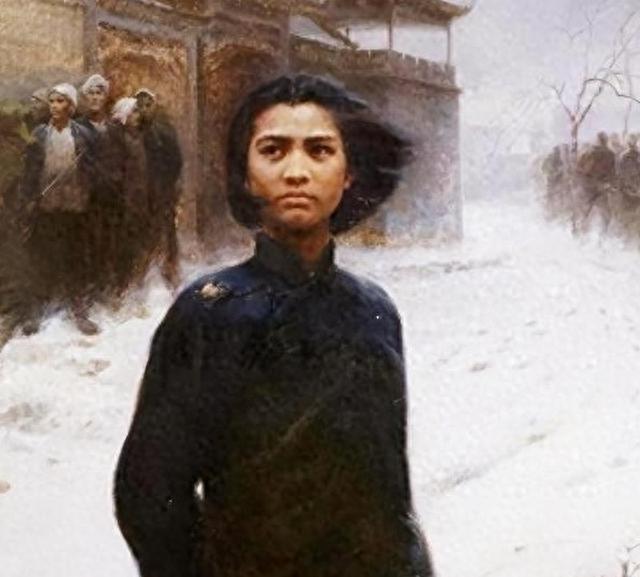

然而,革命的火焰也不曾给予这些英雄母女丝毫的喘息之机。刘胡兰为了保护村里的八路军成员,最终被敌人捕获。她在敌人的酷刑面前坚贞不屈,年仅15岁便英勇牺牲。胡文秀得知这个消息时,整个人几乎崩溃。她和刘胡兰之间的深厚情感,让胡文秀感到无比的痛苦。她没有能力保护自己的女儿,甚至没有能力阻止她走向死亡。那一刻,胡文秀的心彻底碎了。

刘胡兰牺牲后,胡文秀并没有选择沉寂。相反,她更加坚定了自己支持革命的决心。她将自家的院子改造成了联络点,继续支持革命事业。她整理保存着刘胡兰的遗物,抚摸着这些曾经属于刘胡兰的物品,仿佛刘胡兰依旧在她身边。每当有人提起刘胡兰,她的眼里就闪过一丝泪光,但她却从未向外人展现过自己的软弱。

在病床上,胡文秀始终不能放下刘胡兰。1986年冬天,胡文秀的身体已是千疮百孔。她的癌症已晚期,病痛折磨得她几乎无法忍受。而她的心,早已被那块“心病”深深占据。每当她提到胸口那块痛楚的地方,亲友们都十分担心,以为她可能是病情加重,甚至认为她只是因长期卧床导致情绪失落而产生的幻觉。然而,胡文秀却多次重复说:“我这里始终有块心病。”她指着胸口的位置,言语中充满了对刘胡兰深深的怀念和未尽的遗憾。

胡文秀的心病,显然并非单纯的身体疾病,而是一种深深的痛苦,是一种难以抚平的遗憾。她深知,刘胡兰为革命献出了生命,而她自己,作为母亲,始终未能在女儿最需要的时候保护她。胡文秀的这块“心病”,不仅仅是个人的遗憾,更是对那个时代英雄牺牲精神的永恒怀念。

最终,1986年冬天,胡文秀因病去世。她离开了这个世界,但她的革命精神和对刘胡兰的思念,永远铭刻在她的亲人和那些曾经见证过她无私奉献的人们心中。胡文秀的离世,标志着一段时代的结束,但她一生的坚守与奉献,却如同刘胡兰那燃烧的革命火种,继续传递下去。

也许,胡文秀所说的“心病”并不是一个病症,而是那种无法愈合的内心创伤——对于失去英雄女儿的痛苦,对无法改变历史的深深悔恼。在她生命的最后时刻,胡文秀的“心病”成了她一生遗憾的最终表现。