中国克虏伯大炮是指清朝时期从德国克虏伯公司引进的一系列火炮,号称“中华第一炮王”称号。

以下是关于它的详细介绍,让我们一起来领略他们气场威风霸气侧漏的一面:

引进背景

洋务运动兴起:两次鸦片战争的失败和太平天国运动的打击,使清政府部分官员认识到西方坚船利炮的威力,为解除内忧外患,实现富国强兵,维护清朝统治,洋务派主张学习西方文化及先进技术,开始了大规模的海外军事采购,组建近代化海军。

克虏伯大炮扬名:

1861 年美国南北战争、1870 年普法战争显示出德国克虏伯大炮的巨大威力,克虏伯因此一炮而红,其大炮成为战争之神,是决定战争胜负的关键因素这一军事观点,也深深影响着大清 “洋务派” 官员。

引进历程

初步接触:

1866 年,清廷首次派员赴西方游历,斌椿带领的考察团遍历法、英、荷、俄、德等国,在德停留期间,会见了阿尔佛雷德・克虏伯,并参观了克虏伯在德国的铸钢厂。

大量采购:

1871 年,在科隆商人费雷德里茨・派尔的联络、推销下,李鸿章开始陆续订购克虏伯大炮,并将其布防在大沽口、北塘、山海关等炮台。

1871 年至 1895 年,中国从克虏伯公司订购了 1942 门大炮,占克虏伯公司火炮出口数目的十分之一还多,其中 1877 年至 1895 年间,李鸿章就从克虏伯公司订购了各种样式的大炮共 1666 门。

主要型号及性能1

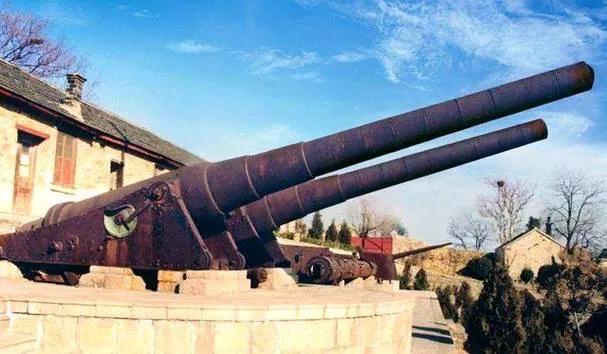

280 毫米克虏伯大炮:

炮管长 11.2 米、重 44 吨,仰角可达 30 度,有效射程 19760 米,炮弹在 3000 米内可穿透 65.8mm 的钢板,每分钟可发射 1-2 发炮弹。

305 毫米克虏伯主炮:装备在 “定远” 舰等主力战舰上,是北洋舰队的中坚力量,具有强大的火力和较远的射程,在当时的海战中具有重要作用。

分布地点

沿海炮台:

在虎门要塞,两广总督张之洞于珠江两岸建起了 11 个主要由克虏伯和阿姆斯特朗炮组成的炮台群。

至光绪二十六年(1900),在虎门要塞安放的克虏伯大炮和阿姆斯特朗系列炮达到 59 座。

此外,厦门的胡里山炮台也装备了克虏伯大炮,其中的 280 毫米克虏伯巨炮曾在抗战中发挥过作用。

北洋水师舰船:

“定远” 舰、“镇远” 舰和 “济远” 舰等主力舰都配备了大口径克虏伯舰炮,如 “定远” 舰装备的 305 毫米克虏伯主炮,这些舰炮构成了北洋舰队的主要火力来源。

历史作用

加强海防力量:

克虏伯大炮的引进在一定程度上增强了中国沿海地区的防御能力,成为中国海防的重要组成部分,对抵御外敌入侵起到了一定的威慑作用。

推动军事近代化:

克虏伯大炮的引入推动了中国军事技术和军事理念的近代化进程,促使清政府学习西方的军事制度和技术,培养了一批近代化的军事人才。

抗战中的表现:

在抗日战争中,部分克虏伯大炮仍然发挥了作用,如虎门海战中,虎门要塞的克虏伯大炮凭借强大的火力压制,将远超过中国海军实力的日本舰队击退,展示了其强大的威力。

现存情况:

厦门胡里山炮台克虏伯大炮:

经过修复和保护,胡里山炮台的克虏伯大炮成为了重要的历史文物和旅游景点,吸引着众多游客前来参观,见证着中国近代海防的历史。

其他零散保存:

在一些博物馆或历史遗迹中,还保存着部分克虏伯大炮的残片或部件,如 “定远” 舰、“镇远” 舰和 “济远” 舰打捞出水的主炮残片和炮弹等,这些文物为研究中国近代海军史和克虏伯大炮的历史提供了重要的实物资料。

素材来源官方媒体/网络新闻