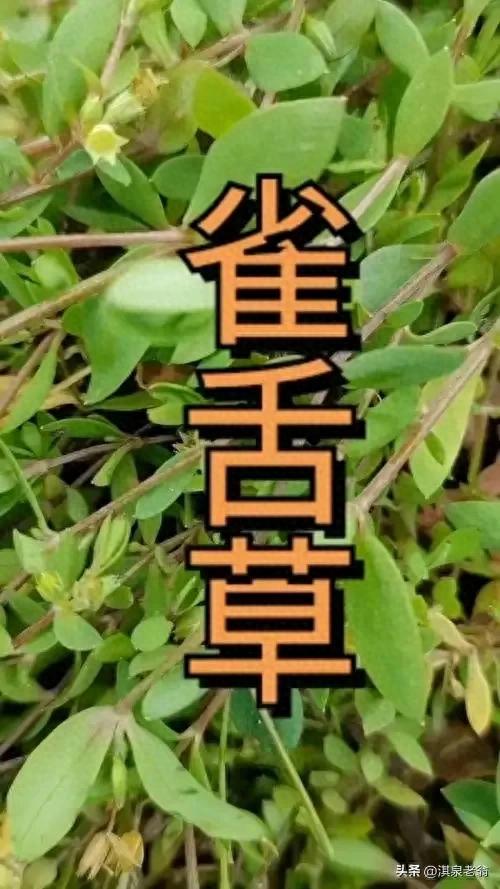

雀舌草隶属石竹科繁缕属,作为一年生草本植物,在我国分布广泛,常见于长江流域以南省份,在亚洲、欧洲及非洲部分地区也有踪迹。深入了解雀舌草的生长特性、特点,及其带来的危害与价值,并探寻科学的防治策略,对农业生产、生态维护等具有重要意义。

一、生长特性

1. 环境偏好

雀舌草多生长于海拔较低的潮湿环境,如溪边、农田、路旁及潮湿草地。这类区域土壤肥沃,保水性佳,为雀舌草种子萌发与植株生长创造了适宜的湿度和养分条件。而且,它对光照需求较为灵活,既能在阳光充足处良好生长,也能在部分荫蔽环境中存活。

2. 物候特征

雀舌草种子通常在秋季或春季温度适宜时萌发。其植株生长迅速,从幼苗至开花仅需2 - 3个月。一般来说,它在冬春季节开花,花朵小巧,持续1 - 2个月后进入结果期,果实为蒴果,内含众多细小种子,种子成熟后借助风、水及动物活动传播,扩大种群分布范围。

二、植物特点

1. 形态特征

雀舌草植株矮小,高约10 - 30厘米,茎纤细,基部多分枝,呈丛生状。叶片无柄,狭卵形至卵状披针形,长5 - 20毫米,宽2 - 8毫米,顶端渐尖,基部圆形,两面无毛或疏生柔毛。其花单生于叶腋或组成顶生疏散的聚伞花序,花梗细,花直径约5 - 8毫米;萼片5,披针形,边缘膜质;花瓣5,白色,2深裂几达基部;雄蕊3 - 5;花柱2 - 3。蒴果卵形,6瓣裂;种子肾形,表面具小瘤状凸起。

2. 繁殖特性

雀舌草繁殖能力极强,既可以种子繁殖,也能通过无性繁殖。在适宜环境中,种子能迅速萌发,形成大量新植株。同时,其茎部接触土壤后易生根,进而产生新的植株个体,进一步加剧其种群的扩散速度。

三、危害

1. 农业层面

在农田中,雀舌草生长迅速,与农作物争夺阳光、水分和养分,严重影响农作物的生长和发育。例如,在油菜田和麦田中,雀舌草的大量滋生会导致作物生长空间受限,光合作用受阻,降低作物的产量和品质。此外,它还是多种农作物病虫害的中间寄主,会传播病虫害,加重病虫害对农作物的危害。

2. 生态层面

在自然生态系统中,雀舌草的过度繁殖会排挤本地物种,破坏生态平衡,影响生物多样性。其密集生长会改变原有的植被结构,降低生态系统的稳定性,进而对依赖这些生态系统的其他生物造成不利影响。

四、作用

1. 药用价值

雀舌草具有一定的药用价值。在传统医学中,其全草可入药,具有清热解毒、活血消肿的功效。可用于治疗肺热咳嗽、疮疡肿毒、跌打损伤等病症。现代医学研究表明,雀舌草中含有多种活性成分,如黄酮类、生物碱类等,具有抗炎、抗菌、抗肿瘤等生物活性,为新药研发提供了潜在的资源。

2. 饲料价值

雀舌草富含蛋白质、维生素和矿物质等营养成分,是优质的饲料资源。在畜牧业中,可将其鲜用或青贮后作为家畜的饲料,不仅能降低养殖成本,还能提高家畜的免疫力和生产性能。此外,其适口性较好,家畜比较喜食。

五、消灭方法

1. 农业防治

合理轮作能打乱雀舌草的生长周期,降低其在土壤中的种子基数。比如,将旱作与水作轮作,可改变土壤环境,抑制雀舌草种子萌发。同时,及时清除农田周边杂草,减少雀舌草种子来源,并加强田间管理,合理密植,增强作物的竞争力,抑制雀舌草生长。

2. 物理防治

在雀舌草幼苗期,可采用人工拔除或机械中耕的方式进行防治。人工拔除要做到连根拔起,防止其再次生长。机械中耕能切断雀舌草的根系,抑制其生长,同时还能疏松土壤,促进农作物生长。

3. 化学防治

针对雀舌草大面积发生的情况,可选用合适的除草剂进行防治。在油菜田,可选用草除灵等药剂;在麦田,可选用苯磺隆等药剂。使用除草剂时,要严格按照说明书的要求进行操作,掌握好用药剂量和时间,避免对农作物和环境造成不良影响。

4. 生物防治

可利用雀舌草的天敌,如昆虫、病原菌等进行防治。例如,某些昆虫以雀舌草为食,通过释放这些昆虫,可有效控制雀舌草的生长。此外,一些病原菌能感染雀舌草,导致其发病死亡,从而达到防治的目的。但生物防治需要充分考虑生态平衡,避免对其他生物造成危害。

雀舌草作为一种常见的植物,既有对农业和生态造成危害的一面,又具有一定的药用和饲料价值。在对待雀舌草时,需全面认识其特性,根据实际情况采取科学的防治措施,趋利避害,实现农业生产与生态保护的协调发展。