绿头鸭稻田除虫,生态种养结合,四个月效益,加工活体订单

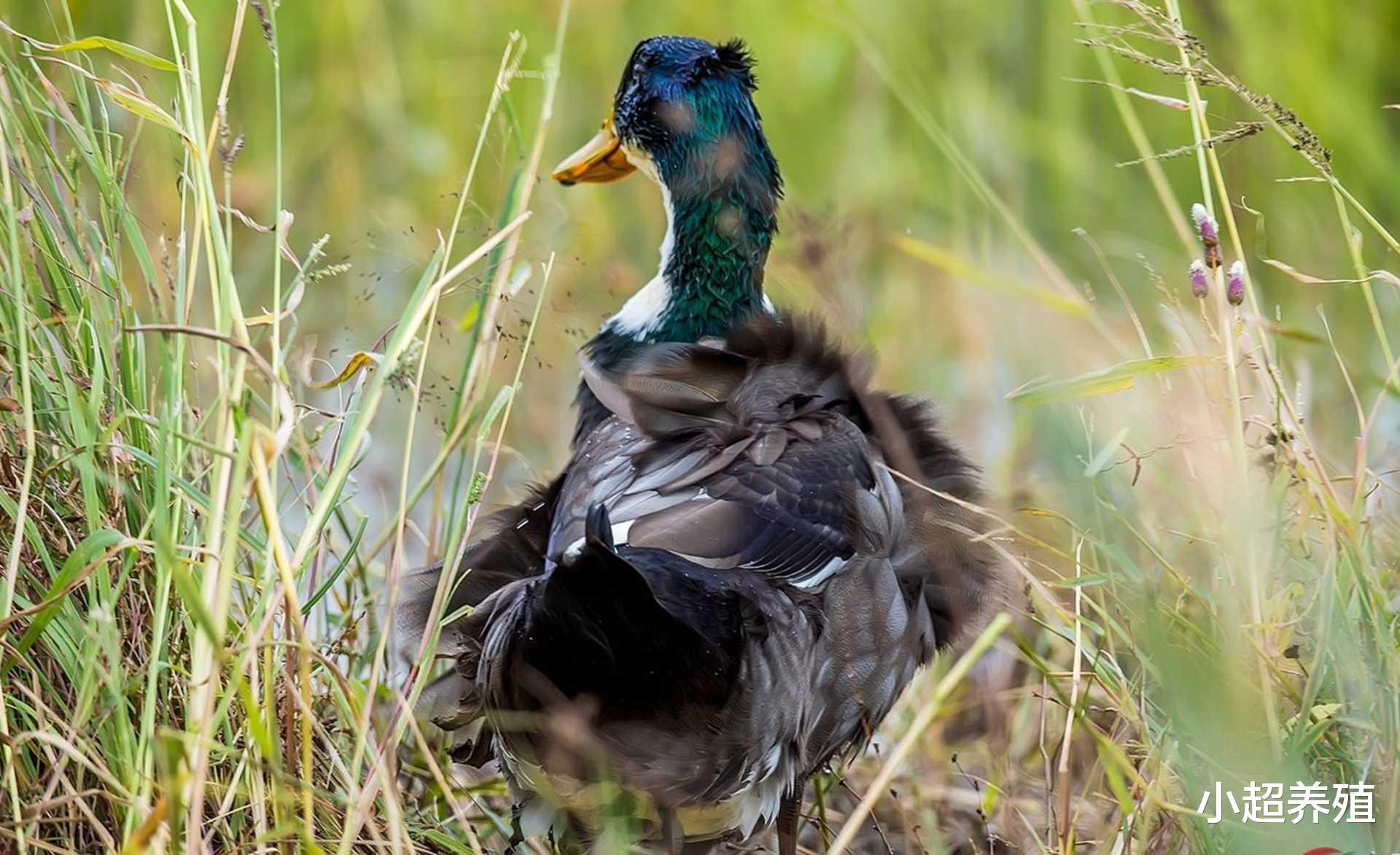

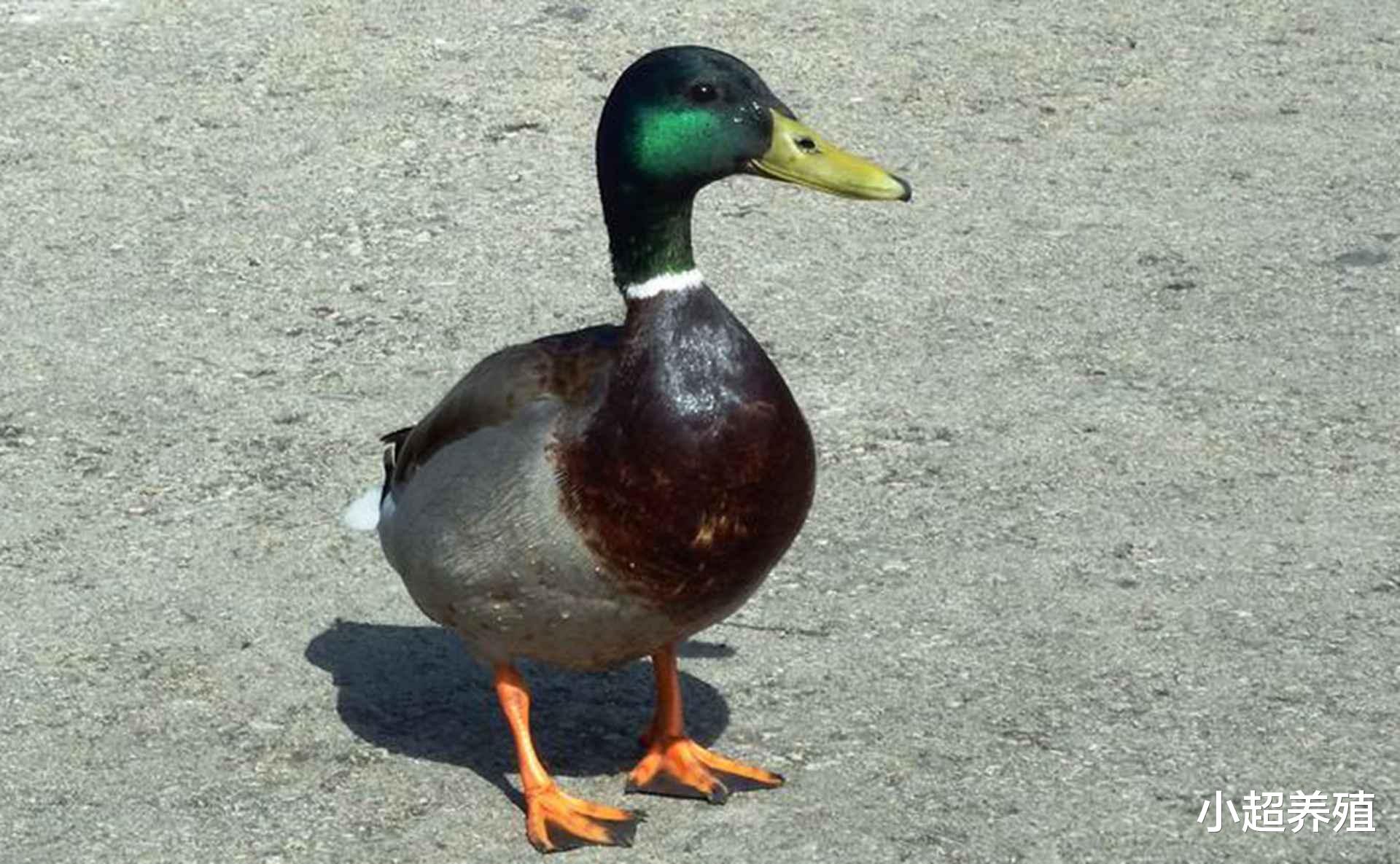

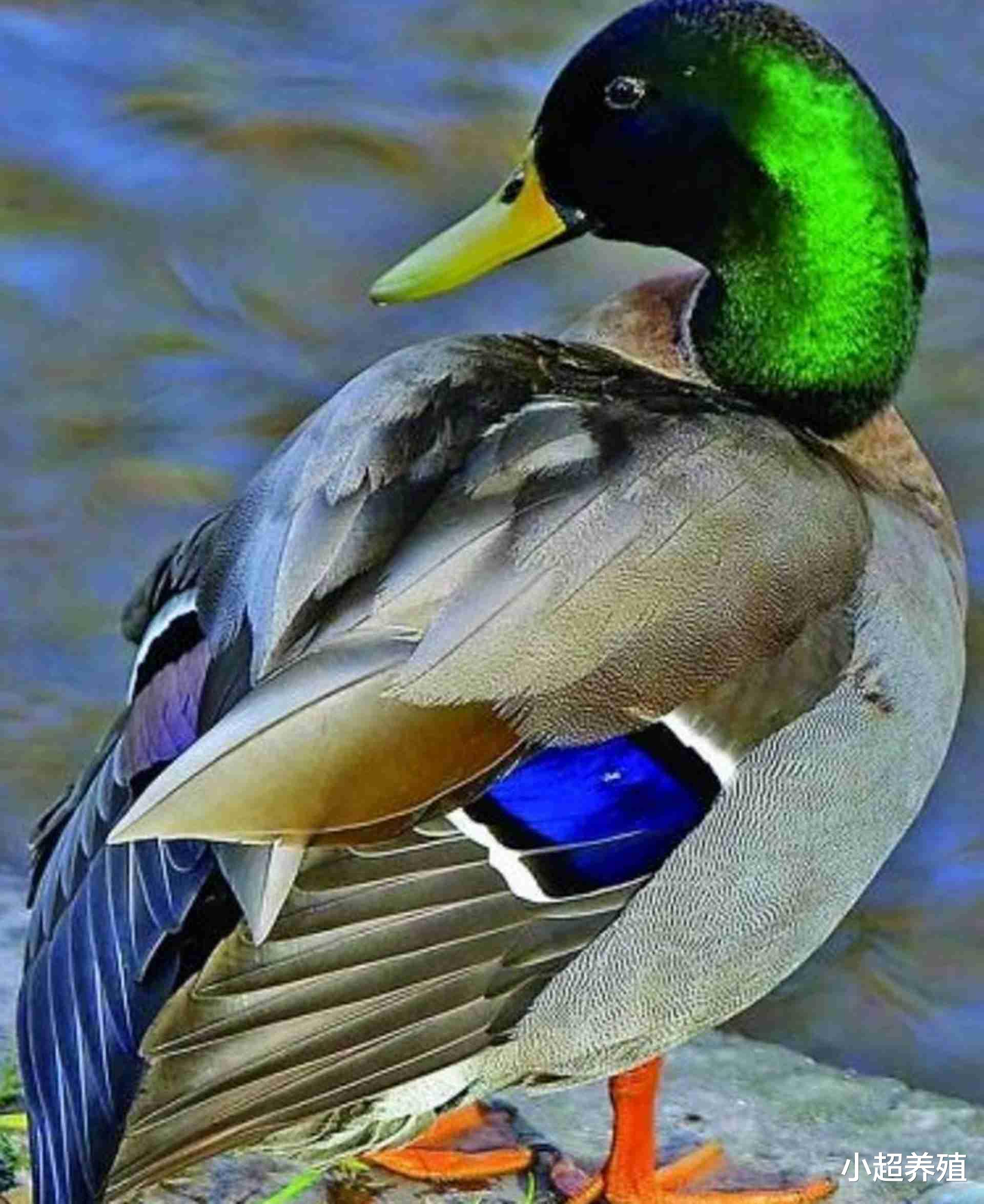

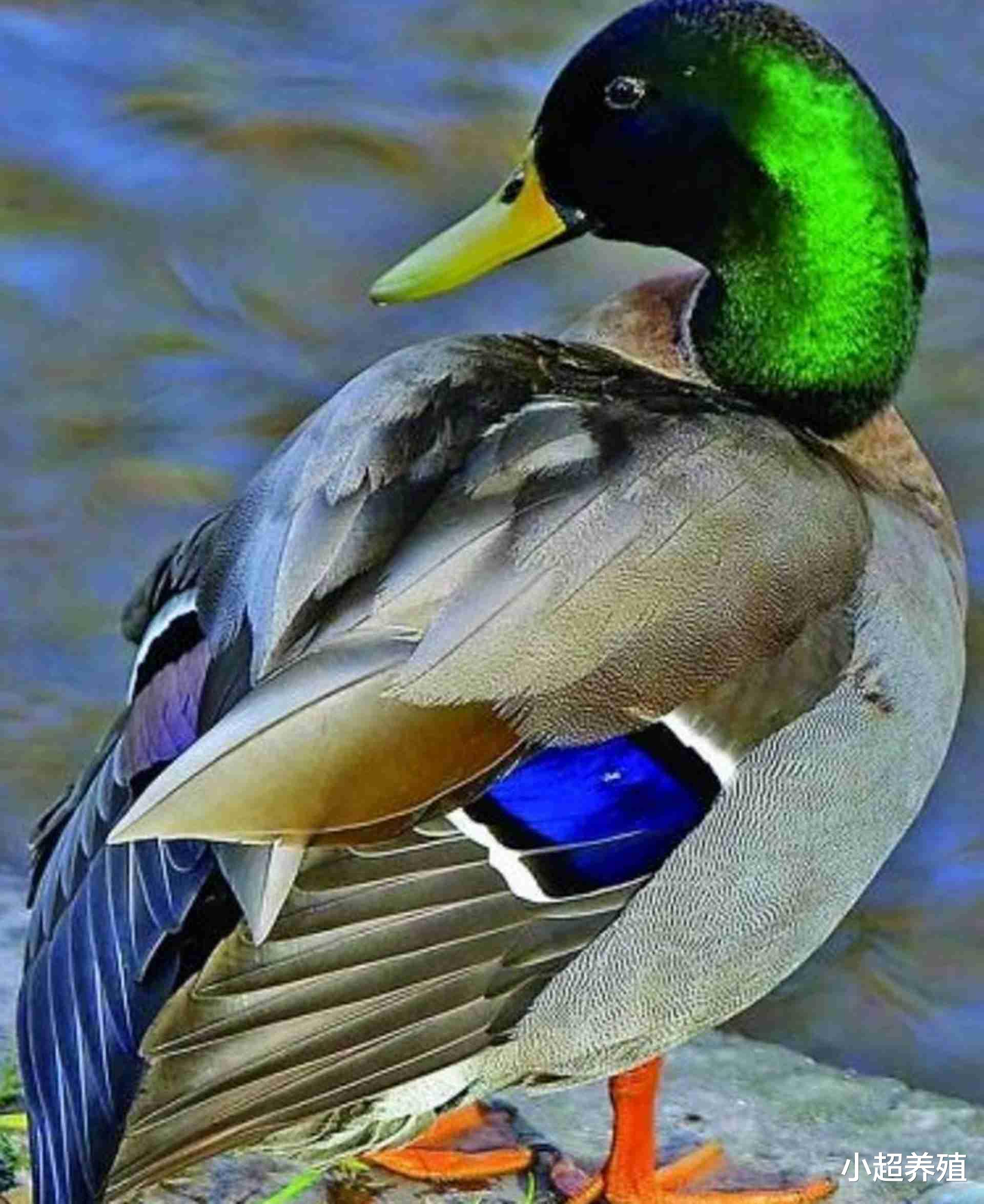

在众多的养殖动物中,绿头鸭是一种颇为特别的存在。绿头鸭有着独特的外貌,雄性绿头鸭的头部呈翠绿色,在阳光下会闪烁金属光泽,颈部有一圈白色的颈环,而雌性绿头鸭则相对低调,多为棕褐色。它具有很强的适应能力,既能在较为寒冷的北方水域生存,也能在南方温暖的湿地茁壮成长。

在很多地方的养殖场景中,都有不少痛点。就像有些地区养鸡,鸡容易生病,一旦生病就可能大面积死亡,造成巨大的损失。而且养殖过程中饲料成本高,鸡蛋或者鸡肉的品质还难以保证。咱们就说绿头鸭养殖吧,在传统的养殖模式下也有不少问题。比如说在稻田周边的养殖场里,绿头鸭的养殖规模上不去,经济效益也一般,还容易破坏周边的环境。以前有个南方的小养殖户,他说他在自己的小水塘里养了些绿头鸭,但是总是面临饲料不够的问题,因为鸭子到处找虫子和水草吃,但是数量有限,长出来的肉和蛋都不够好卖。而且水质也因为鸭子粪便有点污染,鸭子还经常生病。

在北方的一些养殖农场,规模比较大的时候,就面临着鸭舍建造成本高的问题,而且冬天保暖是个大难题。南方的湿热环境下,湿度对鸭子的生长也有影响。不过后来啊,有一种创新的养殖方式改变了这种状况,那就是稻田除虫与绿头鸭养殖相结合。这种方式是利用绿头鸭喜欢吃虫子、杂草的习性,在稻田里养鸭子。就像有个北方的养殖户李大哥,他说他在东北的稻田里养了绿头鸭。东北的土地肥沃,水源也比较充足。他刚开始的时候只是抱着试试的想法。他在稻田周围围了简易的栅栏,防止鸭子跑丢。刚开始还担心鸭子不习惯北方的气候,没想到鸭子们可欢实了。鸭子在稻田里游来游去,把稻田里的害虫吃得干干净净,杂草也不多见了。

咱们再说说绿植品种的不同,这对绿头鸭养殖也有影响。比如说水稻的不同品种,有些水稻叶片比较粗糙,像粳稻的某些品种,绿头鸭可能不太喜欢吃,而且这种水稻比较适合在寒冷一点的北方种植。还有籼稻的一些软米品种,叶片比较柔软,绿头鸭比较感兴趣,更适合南方的湿地种植。小麦呢,冬小麦在冬季会休眠,绿头鸭如果和小麦一起种养的话,要特别注意冬小麦在冬季的防寒措施。大麦的话,生长周期相对短一些,和绿头鸭的轮茬种植可以更好地利用土地。荞麦的营养价值高,但是产量相对低,和绿头鸭养殖结合,在饲料补充方面可以发挥作用。

现在咱们就重点说这个稻田除虫养绿头鸭的事儿。稻田就像一个小生态,鸭子在里面活动,能吃到很多害虫,像稻飞虱这种害虫,绿头鸭是特别爱吃的。而且鸭子在稻田里游动,还能起到疏松土壤的作用。这样一来,水稻能更好地呼吸和吸收养分。大概在种植水稻的时候,就可以把鸭苗放进去,三个月左右的时间,水稻开始成熟,绿头鸭也养得差不多了。从成本上来说,这样养鸭子饲料成本能降低不少呢。一个网友就分享,他以前在南方的山区种水稻,单独养鸭子和种水稻,花费可多了。后来尝试稻田养鸭,饲料成本减少了快三分之一。

四个月的时间,效益是很可观的。四个月后,稻谷丰收了,绿头鸭也长大可以出售了。这时候,要是能加工活体鸭的订单,那收入又增加了。加工活体订单有它的好处,比如说可以满足一些高端餐饮或者特殊市场需求。在南方的某些城市,有那种专门做特色烤鸭店的,他们就愿意要活鸭,觉得这样烤出来的鸭子肉更鲜嫩。像有个云南的养殖户就把绿头鸭加工成活体订单,卖给当地的特色餐厅。他的鸭子因为是在稻田里散养,肉质特别好,口感鲜嫩,很受顾客欢迎。

而且啊,不同养殖场或者农场也有不同的操作方式。在大规模的养殖场里,会更注重科学化管理。比如说按照鸭子的生长周期,精确地投放饲料补充,虽然鸭子能自己觅食,但是在特殊的时候补充一点优质饲料能让鸭子长得更快。场地的规划也很重要,要把稻田分成不同的区域,方便管理和捕捞鸭子。小型的家庭农场或者散养户呢,就更有灵活性。有个河北的散养户在湿地里养了一些绿头鸭。他每天下午去湿地里看看鸭子的状况,喂点简单的东西,鸭子大部分时间都是自己在湿地里觅食。他说他的鸭子下的蛋特别大,而且味道好,周围的邻居都来买。

再看南北地域差异带来的一些养殖细节变化。北方的养殖环境比较干冷,在鸭舍的搭建上要多考虑保温,而且鸭苗的选择上,要选耐寒性强的品种。南方的湿热,要注重鸭舍的通风除湿,防止鸭子生病。从饲料的角度看,北方因为农作物种类,在冬季如果有饲料补充的话,可能会更多地利用玉米、小麦等耐储存的作物。南方可以利用更多种类的稻田产出,比如早稻的谷壳等一些废弃物都可以作为鸭子饲料的一部分。而且南方的水田里生物种类更丰富,鸭子的食物来源更广泛,但在一些水质较差的地区,就要注意水资源的保护和鸭子的健康。

我们还可以从时间和养殖周期来看这个事情。30天的时候,鸭子已经有了初步的体型,这个时候如果发现有一些鸭子生长比较慢或者状态不好,就可以及时调整养殖策略。2个月的时候,鸭子基本长大了一半,在稻田里也更加活跃,对稻田的除虫除草作用也更明显。到6个月,也就是四个月后的这个时候,稻谷收获和鸭子出栏,整个养殖过程就告一段落。如果考虑三年这样比较长的周期,就是不断优化这个养殖模式。比如第一年根据情况调整稻田的水稻品种和鸭子的养殖密度,第二年再根据市场情况调整活体订单的加工比例,到第三年就形成一个比较成熟稳定的养殖模式。

这么好的养殖方式,虽然有这么多好处,但也存在一些挑战。比如说市场的波动,活体订单的市场需求不太稳定,有时候订单多,鸭子供不应求,有时候又订单很少。还有就是在运输过程中,活体鸭子的存活率也有保障的问题。曾经有个养殖户在把鸭子运到远方的城市去的时候,因为运输工具和运输时间没控制好,损失了不少鸭子。另外,在稻田和鸭子种养殖的前期规划上,如果做得不好,也会影响效益。比如稻田的面积和鸭子的数量比例不合适,鸭子太多稻田里的食物不够,鸭子太少除虫效果又不好。

我们在探讨这种创新的养殖模式的时候,也会思考很多问题。比如说如何在保证生态环境的前提下,进一步提高经济效益呢?是继续优化养殖技术,还是在市场方面做更多的探索?又或者是如何更好地应对南北方不同的地域差异呢?是制定一套统一的养殖标准,还是根据各地的实际情况进行个性化的调整呢?这些问题都值得我们深入探讨。