题要:两个网红老人,一位是小学辍学的实业巨擘,一位是执掌顶尖学府20余年的教育家,一个拿出100亿出来,一个不要一分钱工资,他们携手为中国教育带来什么?

作者|华祥名

出品|华祥名财经全媒体

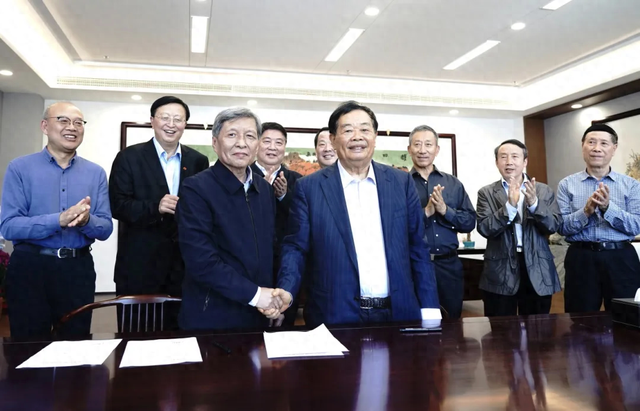

2025年3月11日,福建省人民政府一纸批文,两位古稀老人的名字再次登上热搜。

79岁的曹德旺,这位以“为而不有”为座右铭的玻璃大王,将百亿身家化作教育星火;67岁的王树国,这位自称“退休金够用”的“网红校长”,以零薪酬之姿再执教育牛耳。

批复当日,曹德旺在央视镜头前坦言:“压力比天还大。”

王树国则目光灼灼:“用剩下的精力,为教育发一点光。”

一位是小学辍学的实业巨擘,一位是执掌顶尖学府20余年的教育家,两个看似平行的人生轨迹,因一场“教育实验”交汇成中国高等教育的惊雷。

他们用超越商业与学术的纯粹,书写着中国知识分子“士为知己者”的当代注解。

1、

2024年3月,西安交大退休典礼上,王树国三鞠躬送别师生的画面感动全网。彼时,他或许不会想到,三个月后,自己会收到一封来自曹德旺的邀约函。

在央视镜头前,两位老人展现出惊人的共识:曹德旺说“办大学不为赚钱”,王树国答“我是义务劳动”——这句“不谋而合”,藏着中国知识分子最动人的精神图谱。当曹德旺办公室的“为而不有”与王树国书房的“教育立国”遥相辉映,世人看到的不仅是合作,更是灵魂的共振。

“我这一生演了三幕戏:第一幕立德,第二幕创业,第三幕办学。”曹德旺的跨界,源于一个刺痛中国制造业的发现:高校培养的人才“最缺动手能力”。

2021年,他通过河仁慈善基金会捐资100亿元,誓言打造一所“产教融合、非营利、对标斯坦福”的新型大学。这一决定,被外界视为“玻璃大王”对教育体制的温柔反叛。

2023年,王树国卸任西安交大校长时,一段雨中脱稿演讲的视频让他成为“顶流教育家”。本可安享晚年的他,却在次年接下福耀科技大学的聘书,宣布“不取分文工资”。他说:“教育不是产业,是事业。我们这一代人,总要为未来留点火种。”

曹德旺的百亿资本,填补了中国民办教育“非营利性”的空白;王树国的治校经验,破解了企业家办学的专业困境。两人约定:曹不干预教学,王不参与经营。这种“各司其职”的默契,恰似德国工匠精神与硅谷创新基因的融合。

曹德旺的实业报国之路充满艰辛。从福耀玻璃打破国外垄断,到在美国建厂坚持中国标准,他深知“技术卡脖子”的切肤之痛。而王树国在哈工大、西交大推动产学研融合的经历,让他痛感“实验室成果难落地”的顽疾。

两人的相遇,恰似两束追光交汇:一个想用百亿资金撕开教育困局,一个愿以毕生经验点燃改革火种。

2、

在福耀科技大学的筹建中,两位老人用行动诠释了“知音”的真谛:

曹德旺捐资百亿,却住着旧房子、吃着家常饭。他直言:“钱生不带来死不带去,从社会赚的理应还回去”。而王树国放弃退休待遇,选择“0工资再就业”,只因“历史给了我这个机遇”。这种“舍”与“得”的辩证,恰似高山流水的知音之道。

王树国推出的“本硕博八年贯通制”,直接向传统教育开炮:取消考研、保研竞争,学生25岁即可博士毕业。这一设计,既是对“35岁职场危机”的讽刺,更是对“创新黄金期”的精准捕捉。

依托福耀集团的全球产业链,学生入学即进入“实验室—生产线—市场”的闭环。曹德旺承诺:“福耀的车间就是课堂,工程师就是导师。”这种“教育即实战”的模式,试图根治中国高校“论文脱离产业”的顽疾。

王树国引入“预聘-长聘制”,取消行政级别,让教授回归学术。他直言:“在福耀科大,校长只是服务者。”这一改革,直指中国高校“行政权力凌驾学术”的深层积弊。

“8年读完博士是否沦为技能培训?”面对质疑,王树国亮出底牌:1:5的师生比、人均百万科研经费、15位院士领衔的师资团队。但学界仍担忧:压缩学制可能牺牲基础学科积淀。

作为非营利民办高校,福耀科大需在“国际论文榜”与“产业贡献度”间找到平衡。曹德旺的策略是:“我们不要虚名,只看能否解决‘卡脖子’技术。”

这些颠覆性设计背后,是两位老人对传统教育模式的深刻反思:曹德旺曾目睹“奔驰用中国玻璃造车,却用进口芯片造不出高端设备”;王树国则亲历“博士生论文世界一流,却难解企业技术难题”。他们的合作,本质是“用企业家精神破解教育困局,以教育理想重塑产业未来”。

3、

福耀科技大学的诞生,如同一块投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪。他们的合作,暗合中国改革的深层逻辑:

实业报国到教育兴邦:曹德旺从“为中国造玻璃”转向“为中国造人才”,折射出企业家群体的价值觉醒;

体制内改革者的突围:王树国以民办高校为试验田,践行“去行政化”理想,展现知识分子的破局勇气;

代际传承的另类答卷:两位老人拒绝“躺平”,用暮年热血回应“躺平时代”的集体焦虑。

有人质疑“百亿投入能否持续”,有人嘲讽“0工资校长是作秀”,更有人断言“新型大学不过是噱头”。但王树国在采访中的回应掷地有声:“我们不计得失,因为价值高于一切”。这份纯粹,恰似当年陈嘉庚创办厦大时“卖大厦办厦大”的决绝

站在福州高新区的福耀科大工地,曹德旺指着规划图说:“这里要建歌剧院,对市民免费开放。”王树国补充:“教育不该有围墙。”此刻,推土机的轰鸣仿佛时代的叩问:两个老人的理想主义,能否击穿功利教育的铁幕?

他们的答案早已写在行动里——曹德旺捐出毕生积蓄的三分之一,王树国押上学术生涯的最后一程。这不禁让人想起百年前陈嘉庚办厦大、张伯苓创南开的往事。历史总是惊人相似:真正推动教育进步的,从不是完美方案,而是甘愿“燃烧自己”的孤勇者。

正如王树国在开学典礼的誓言:“我们可能失败,但必须有人先倒下,后来者才知道哪里是坑。”

这对“忘年交”的故事,早已超越个人传奇,成为观察中国教育改革勇气与局限的鲜活样本。当首批25岁的博士走出校园时,他们带走的不仅是学位,更是一代人对“教育何为”的终极回答。

这场始于知音的相遇,终将化作推动历史车轮的浩荡长风。