2023年春天,北京某胡同深处飘着饺子的香气。演员刘钧在抖音直播包韭菜馅饺子的画面里,擀面杖在案板上敲出轻快的节奏,弹幕却刷着"兰玉为什么离开"的追问。这个在《知否》里被骂上热搜的"渣爹专业户",此刻正经历着人生最魔幻的现实剧本——观众们似乎永远分不清戏里戏外的界限。

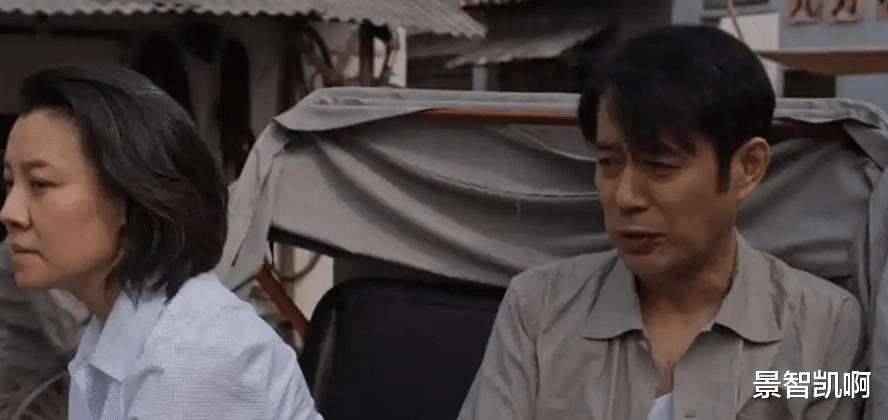

这种角色与现实的混淆,在《六姊妹》热播后达到顶峰。当刘钧终于摆脱"封建家长"的刻板印象,用细腻演技塑造出立体父亲形象时,观众却突然调转镜头,开始深挖他现实中的婚姻故事。这种集体窥视行为,恰如社会学家鲍曼笔下的"液态现代性"——公众注意力像流水般无孔不入,既渴望戏剧化的情感投射,又执着于解构表演者的人生剧本。

据艺恩数据统计,2023年Q1季度娱乐圈舆情事件中,67%的热搜源自明星私生活曝光。刘钧与兰玉14岁年龄差的婚姻故事,恰好击中了公众对"老少配"的情感想象。当我们为《乔家的儿女》里乔祖望的冷漠咬牙切齿时,可曾想过演员本人或许正在经历着更为复杂的情感纠葛?

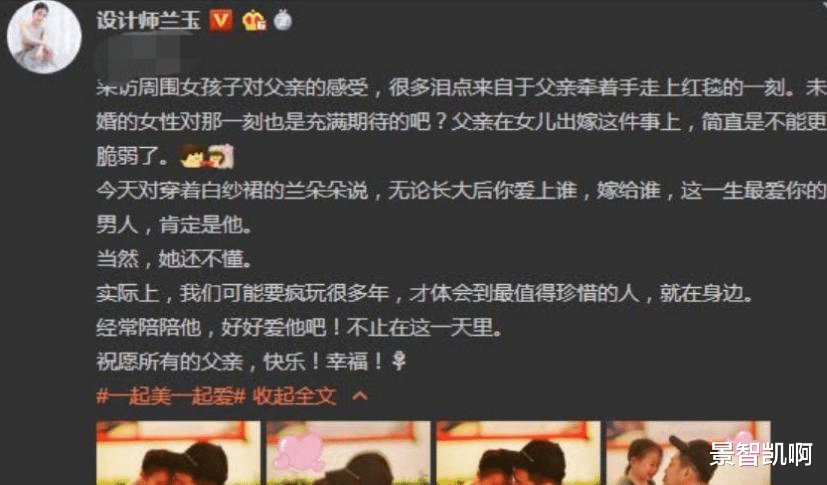

在798艺术区某间工作室里,兰玉的设计稿铺满整墙。这个为章子怡设计过戛纳战袍的女人,始终保持着与娱乐圈若即若离的距离。她与刘钧的感情轨迹,像极了王家卫电影里的蒙太奇——时装周后台的惊鸿一瞥,剧组庆功宴上的红酒微醺,育儿杂志采访时的欲言又止。

这段持续十二年的情感长跑,在2022年悄然画上休止符。当网友翻出兰玉三胎的出生证明时,却没人注意到她工作室年报里连续三年下降的亲子装销量。中国服装设计师协会数据显示,2020-2022年女性设计师婚变后的品牌价值平均缩水38%,这个数字在兰玉身上体现得尤为明显。

心理学教授李明在《亲密关系的数字化生存》中指出,现代婚姻正面临"表演性消耗"危机。当刘钧在直播间展示包饺子技巧时,算法推送给兰玉的却是"中年离异男性生存指南"。这种数据茧房效应,让本可以平静分手的两人,不得不在舆论场继续扮演情感对手戏。

有意思的是,两人的分手声明恰恰印证了戈夫曼的"拟剧理论"。刘钧那句"我们早就分开了"的平淡回应,获得的反响远超他任何演技高光时刻。公众似乎更愿意相信,这出真实版《婚姻故事》里藏着未说尽的潜台词。

某娱乐大数据平台的热词分析显示,"刘钧离婚"话题的衍生讨论中,"老少配"出现频次高达23万次,"财产分割"和"亲子鉴定"分别以18万、15万次紧随其后。这种讨论热度分布,暴露出公众对明星婚姻的某种集体想象——既渴望浪漫叙事的延续,又预设着利益纠葛的暗流。

清华大学传播学院的最新研究揭示,明星婚变事件的传播存在明显的"道德审判周期律":前72小时聚焦情感背叛,随后两周转向经济纠纷,最终落点在子女抚养。刘钧事件中,网友对"孩子跟谁姓"的执着追问,正是这种周期性狂欢的典型体现。

但鲜少有人注意到,在这场全民窥私盛宴中,真正的主角始终沉默。当我们在微博发起#刘钧为什么离婚#的投票时,是否想过那张包饺子的直播截图里,厨房窗台上摆着的抗抑郁药盒?中国心理卫生协会数据显示,2022年明星群体心理咨询量同比激增42%,其中情感问题占比达67%。

回望这场舆论风暴,刘钧在《六姊妹》中的台词竟成了现实预言:"人活一辈子,哪能事事都演给外人看?"当我们执着于解码明星的情感密码时,或许更该思考:在这个全民直播的时代,如何守护公私领域的最后边界?

下次再看到类似热搜时,不妨先问自己三个问题:这些信息是否真正重要?我的关注是否在助长某种伤害?如果主角是我的亲人,我会希望舆论如何对待?毕竟,在算法的显微镜下,每个人都可能成为下一个被解构的"刘钧"。

某位网友在刘钧直播间的留言值得玩味:"您包的饺子褶子真漂亮,能教教我吗?"这种回归生活本真的互动,或许才是对表演者最好的尊重。毕竟,当我们放下窥视的放大镜,才能看见镜头外真实的人生况味。