在寂静的凌晨,医院的走廊被淡淡的灯光笼罩着,散发着一种让人揪心的宁静。ICU病房的门半掩着,里面传来各种仪器有节奏的滴答声。在病房的角落里,一位护士正轻声细语地对着一旁守候的家属说道:“握住他的手,最后再说几句话吧。”这样的画面,在这小小的病房里,甚至可以说在医院的各个角落,每天都可能无数次地上演着。

当亲人的生命逐渐走向尽头,意识渐渐模糊,呼吸也变得微弱而沉重时,我们的内心难免被无数疑问填满。其中一个最为揪心的问题便是:他还能听见我的声音吗?这个问题,就像一条无形的线,牵引着我们对死亡无尽的探索与思考。

长久以来,人类对死亡的想象始终被神秘的面纱所笼罩。古人在有限的认知里,相信灵魂是不灭的,生命结束后,灵魂会以某种神秘的方式继续存在。而现代人,凭借着科学技术的发展,试图用科学的力量揭开死亡背后隐藏的奥秘。

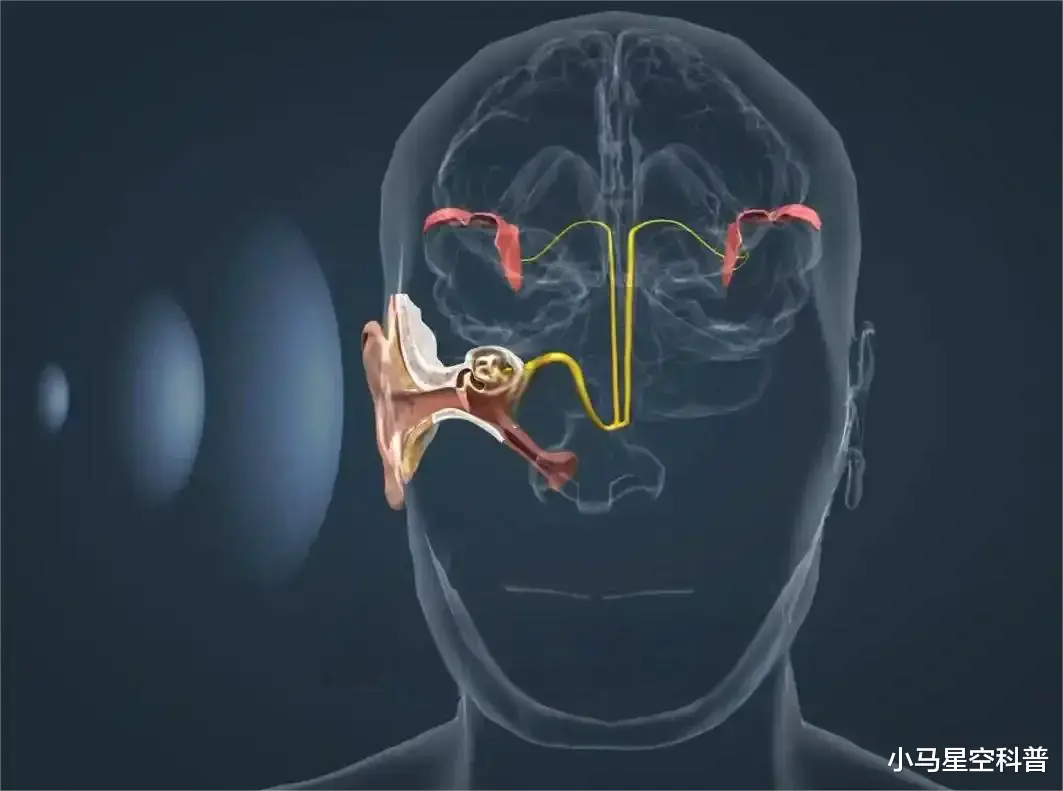

最新的神经科学研究为我们带来了新的启示:听觉,很可能是在生命最后时刻仍然存续的感官功能,宛如一位默默坚守的使者,陪伴着我们走向生命的终点。

在东方文化中,有一种奇特的现象被称为“回光返照”,临终者会突然清醒,甚至能与家人进行简短的交谈。而在西方,许多濒死体验报告也描述了许多人在临终时的奇特感受,比如“悬浮在空中,听到医生宣布死亡”。这些看似神秘的现象,虽然还笼罩着一层迷雾,但科学家们却在其中发现了一个共性——听觉的顽强存续。

时间来到2023年,加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究团队取得了一项轰动性的研究成果,并在《自然 - 神经科学》上发表。他们通过精密的仪器,对重症患者生命末期的脑电波进行了细致的监测。结果显示,当人体的视觉、触觉等其他感官功能逐渐丧失,生命开始走向尽头时,听觉皮层却依然能够对外界的声音产生反应。

想象一下,在一个特殊的病房里,有一名患者已经心脏停跳,生命的齿轮看似已经停止转动。然而,在他心脏停跳后的8分钟内,其大脑对家人呼唤其姓名的声音,产生了与健康人相似的神经活动模式。这仿佛是大脑在生命的最后时刻,对亲情的执着与眷恋。

更让人震惊的是,纽约大学Langone医学中心的相关实验呈现出了不可思议的一幕。部分被判定为“脑死亡”的个体,他们的听觉系统依旧保持着代谢活性。这就好比一盏在黑暗中依然坚守着微弱光芒的灯,让人感叹生命的神奇与坚韧。

为什么听觉系统会如此顽强?

我们人体的机能并非是突然毫无预兆地“断电”,而是遵循着一套精密的衰竭程序。就如同一个精心编排的舞蹈,各个身体机能依次缓缓退场。在生命末期,胃肠功能通常是最早停摆的,大约提前24小时就开始变得衰弱;肌肉控制随后也不复存在;而掌管思维的前额叶皮层在昏迷初期便停止了工作。

然而,听觉系统的关闭时刻却比心脏停跳晚10 - 15分钟,在生物学上,这简直就是一个奇迹。美国麻省总医院的死亡监测研究为我们揭示了这个奇迹背后的部分缘由。原来,听觉皮层在缺氧状态下,仍能维持正常代谢长达17分钟。这与它独特的血管网络布局密切相关,听觉中枢的微血管密度是视觉中枢的1.8倍,而且拥有更多冗余供血通道。当全身血液向核心器官集中时,这些微型“备用油箱”就像忠诚的卫士,为听觉皮层提供着最后的能量支持。

从演化学的角度来看,听觉是人类最古老的“危险预警系统”。300万年前,原始人在广袤的草原上生活,他们需要依靠风吹草动判断猛兽是否来袭,依赖同伴的呼叫传递宝贵的生存信息。这种关乎生死的重要功能,让听觉系统在人类的基因中获得了特殊的编码。即使在深度昏迷时,大脑仍然会优先保留对声音的解析能力。

2024年,德国马普研究所进行的一项猴子实验进一步印证了这一观点。当灵长类动物进入濒死状态时,其听觉皮层的GABRB3基因(调控听觉信号传递)活跃度突然提高至正常值的3倍。这种“终极过载”机制,仿佛是基因在生命的最后时刻启动了一场紧急的“信息广播”,为听觉系统的顽强存续提供了基因层面的有力支持。

除了听觉皮层本身的顽强,最新研究还发现,临终者可能存在一条“第二通道”。传统认知中,听觉是依赖耳蜗将声波转化为电信号,但在临终时,这条通道或许已不再是唯一的听觉来源。瑞典卡罗林斯卡医学院的死亡模拟实验发现,当受试者耳蜗功能被完全阻断后,其大脑对120分贝以下的语音仍能产生反应,响应速度甚至比常规听觉更快。这一奇妙的“颅骨共鸣增强效应”成为了科学研究的新亮点。

在生命末期,随着血液循环减弱,颅骨组织的声阻抗降低,使得特定频段(500 - 2000Hz)的声波穿透力提升60%。这种效应不仅解释了上述实验现象,更引发了科学界的广泛思考:人类听觉是否存在尚未被充分理解的多通道模式?

科学家们并没有满足于发现这一神奇现象,他们开始尝试探索其应用。一些实验性装置尝试通过骨传导技术,直接将声波转化为震动,作用于颅骨的不同部位,以激活大脑的听觉皮层。尽管“颅骨共鸣增强效应”仍需进一步验证和机制解析,但它无疑为神经科学、临床医学乃至哲学层面的讨论提供了全新的视角。这意味着,即使在生命的尽头,我们依然有可能通过不同的方式感知世界的声音。

当我们了解到这些关于听觉在生命末期存续的奥秘后,不禁会思考,最后的对话该说什么呢?伦敦皇家临终关怀院有一份温馨的语音指南,建议家属:“用正常语调说话,避免哭泣和争吵,多回忆共同经历的快乐时光。”

这是因为,当大脑处于缺氧状态时,处理负面情绪的能力会大幅下降,而熟悉的愉悦记忆却可能被优先激活。心理学家也给出了临终对话的具体建议:要表达爱与感激,比如真诚地说出“谢谢你的陪伴”“我们永远爱你”;给予释然信号,让对方知道“你可以安心离开,我们会照顾好一切”;避免未竟之事的压力,不要提及遗憾或未完成的任务,以免增加逝者的焦虑。

斯坦福大学心理学系的对照实验证实了这一观点。当临终者听到积极话语时,其杏仁核(情绪中枢)的活动强度是消极话语的2.7倍。另一项研究则发现,持续的语言刺激能延长大脑皮层活性。比如,一名脑瘤患者在家人不间断的谈话中,心脏停跳后仍保持脑电活动长达13分钟。这仿佛是语言给予生命的一种特殊的“馈赠”,为意识争取到了额外的“告别时间”。

然而,科学家也发出警告,并非所有声音对生命末期的人都友好。高频噪音(如仪器报警声)可能会引发杏仁核的恐惧反应,导致肾上腺素飙升;而长期未修复的家庭矛盾若在此时爆发,也可能刺激前额叶产生应激反应。这也在一定程度上解释了民间“人死前要化解恩怨”的说法,毕竟心灵的平静确实会影响着生理的谢幕方式。

结语:

死亡,是生命的必然终点,无人能够逃避。但科学的光芒让我们看到,生命的谢幕并非无声无息。当我们在亲人的生命即将走到尽头时,不妨轻轻握住他们的手,用温柔的声音,诉说那些未曾说尽的爱与牵挂。逝者听不见的,是争吵;听得见的,是爱。因为,在这永恒的寂静到来前,声音是我们给予生命最后的温柔,是对逝去时光的深深致敬。