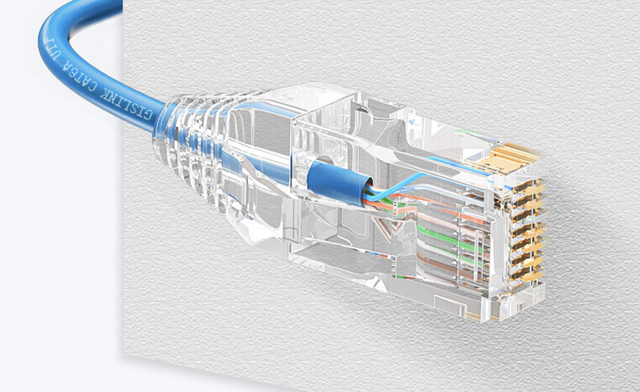

前几天给大家发了一个照片:

这根是iN在装修现场自己掐的网线。说下这样做的优点,一般咱们用在生活中的网线都叫做双绞线,“双绞”的意思是线缆中的导体两两成对缠绕在一起。

利用这种方式在传输差分信号的时候可以有效的最大限度的抵消外部干扰,同时减小线对之间的串扰。

至于差分信号的概念嘛,就是两根成对的信号线在工作的时候并不是一根正极一根负极,而是存在一个基准电平,两条线在传输信号的时候分别往高电平和低电平的方向改变。

正如上古奇书《玉蒲团》中的描写,你抽一抽,她退一退,你送一送,她迎一迎。两条线的电平向相反方向运动,在电路末端也就更加“带感”。

同时也正因为两条线的电平不同电流方向相反,因此当两条线缠绕在一起的时候理论上不会有很严重的电磁波动。

也正因为如此,iN的概念就是在制作线缆接头的时候尽量的保证线缆的缠绕。也就出现了在文章开头的水晶头打法。线不仅要插进水晶头,同时也得保证线缆之间的绞绕到最后一刻。

甚至在做更高等级的线缆的时候也是秉着这一原则:

当然了,这些做法都是费工费料费时的一种方式。相对于iN自己做的网线,再看网上一些做线教程就会觉得有点辣眼了。

但有的时候我们会图点省事,买点成品跳线,其实很多成品跳线在制作的工艺上也不过如此:

依旧在水晶头内部存在很长一段“平行”电缆,至少在这一段,就已经失去的绞线的意义。

在iN看来用这种线就是一种对网络技术的亵渎了。不过,这种线的存在价值也在于好加工、低成本,让大家能买到一根大差不差的网线而已。问题就来了,有没有厂商会费时费力的保证水晶头内部的线缆绞绕呢?前几天还真找到一根,可以给大家分享分享:

先说下线规,AWG28的细线,本身要比标准的六类线细上很多。

但是依然做到了通过ANSI/TIA-568.2-D的认证。先说下ANSI/TIA-568.2-D标准,这是TIA(电信行业协会)根据 ANSI(美国国家标准协会)的基本要求制定的指南制定标准和技术文件。ANSI/TIA-568.2-D 指定了跳线(如Cat6 以太网电缆、Cat7 电缆)的机械和传输要求。该标准不是为最终用户或安装人员制定的,而是为制造商制定的。通过ANSI/TIA-568.2-D标准,可以保证不同厂家产品的兼容性和互操作性,这对于保持网络的平稳运行至关重要。

和之前的标准TIA-568-C.2不同的是,之前认为AWG28的细电缆不适合高速网络信号的传输,在TIA-568-C.2中要求线缆的最小线规为AWG24。但由于AWG28的线径几乎仅仅为AWG24线径的一半,在水平布线的时候可以有效的增加同等孔径的线缆数量、改善有源设备周围的气流和电缆管理。此外,它还可以减小弯曲半径,从而提供更容易移动、添加和更改的灵活性。所以在新标准中就将线径的要求下放到了AWG28。

但要注意的一点是AWG28的线路本身线径太细,因此线缆的插入损耗就会相对较高。标准的AWG24线规永久链路需要做一点缩短补偿。这个补偿量大约是10%。例如之前90米长度的永久链路,如果末端接入10米的AWG28跳线,则永久链路长度不应该超过82.5米。

当然了,用细线替代粗线,实际上的电缆结构也需要进行修改,例如今天手里拿到的这条网线,线缆的缠距就显著的比普通六类线要密很多。

这也是为什么这根线可以通过标准认证的一个主要原因。

这里得说一个知识点,大家在网络跳线上看到的认证标记实际上只是网线的,并不是带有两个网络接头的网络跳线的认证。绕嘴吗?实际上道理很简单,一根满足标准要求的电缆如果要做了两个不满足标准的网络接头那么木桶效应就显现了,就会因为接头的质量或者接入方法不合格导致整条线路不能满足标准。理解这个概念吧?这时候大家也应该理解为什么iN在自己做网线接头的时候也是很较真儿的。

所以看到厂商在水晶头内依旧坚持让线缆绞绕在一起的做法就觉得深得吾心有路遇知己的感觉。这种做法在大规模生产中是挺困难的,厂商愿意这样做必然是有自己的道理。

再对比下面,是不是和另外的类似于这样的极细线感觉就完全不一样了呢?

冷知识——作为消费者是有权利找厂商要检测报告的,既然iN对这条线感兴趣,因此就直接找到厂商要了份检测报告。

在检测报告中表示,线缆达到ISO/IEC 11801-1:2017的要求。这个ISO/IEC 11801-1:2017是我们说的几类线、几类线的标准,跳线装好了网络接头后按照这个标准来测试才证明这是一条合格的“某类跳线”。

当然了,线还是得最终自己用来测网速才来的实在。接入iN家的网络:

基本上在家里的网络环境中电脑接上这根网线,跑到接近万兆没太大问题。而且这还是经过了家里的墙面内的水平电缆接入的结果,线太短,这次入手的就只是2米的,没必要来回去搬交换机过来了。

当然了,这条线并不算便宜,在iN家跑到万兆的带宽也算是意料之中的事情。对于其他人,量力而为吧……