1935年,著名物理学家埃尔温·薛定谔提出了一个看似荒诞的思想实验——“薛定谔的猫”。

这个实验将微观量子世界的诡异现象放大到宏观世界,挑战了人们对“现实”的经典理解:

一只猫被关在密封的箱子里,箱内有一个放射性原子、毒气装置和锤子。如果原子衰变,毒气释放,猫会死;如果不衰变,猫就活着。但量子力学告诉我们,在打开箱子观测之前,猫处于“既死又活”的叠加态!

这只猫为何能同时处于生死两种状态?它到底是真实存在,还是仅仅是一种理论幻象?

要理解这个问题,我们必须深入量子力学的核心——叠加态、观测效应与量子坍缩。

薛定谔设计这个实验的初衷,是为了讽刺当时主流的量子力学诠释——哥本哈根诠释。

该诠释认为:

微观粒子(如电子、光子)可以同时处于多种状态的叠加,直到被观测时才“坍缩”成确定状态。

例如,一个电子可以同时通过双缝(双缝实验),表现出波动性;但一旦被测量,它就会“选择”一条路径,表现出粒子性。

薛定谔将这一概念延伸到宏观世界:

放射性原子的衰变概率为50%,在未被观测时,它处于“衰变+未衰变”的叠加态。

因此,猫的命运也依赖于原子的状态,导致它既是死的,又是活的。

薛定谔本人并不相信猫真的能“既死又活”。他认为:

如果哥本哈根学派的理论是正确的,那么宏观物体(如猫)也应该能处于叠加态,但这显然违背常识。

因此,量子力学的诠释一定存在问题,或者至少是不完备的。

然而,这个思想实验不仅没有推翻量子力学,反而让科学家更深入地思考:量子效应如何影响宏观世界?观测行为如何改变现实?

在经典物理中,物体的状态是确定的(如“汽车停在路边”)。但在量子世界,粒子可以同时处于多个状态的叠加:

电子云:原子中的电子并非沿固定轨道运动,而是以概率云的形式分布在核周围,可能同时出现在多个位置。

光子的波粒二象性:光子既是粒子又是波,直到被观测时才“决定”自己的形态。

薛定谔方程(量子力学的核心方程)描述了这种叠加态:

其中,波函数Ψ代表量子系统的状态,包含所有可能性的概率分布。

根据哥本哈根诠释:

未观测时:系统处于所有可能性的叠加(如猫“死+活”)。

观测瞬间:波函数坍缩,系统随机选择一种确定状态(猫要么死,要么活)。

问题在于:

什么是“观测”?是人的意识?还是任何与环境的作用?

如果无人打开箱子,猫的状态是否永远不确定?

由玻尔、海森堡等人提出,核心观点包括:

波函数代表概率(玻恩诠释)。

观测导致坍缩,现实由测量行为“创造”。

不确定性原理:无法同时精确测量粒子的位置和动量。

由休·埃弗雷特(Hugh Everett)提出:

每次量子测量都会分裂出平行宇宙。

在某个世界,猫是活的;在另一个世界,猫是死的。

不存在坍缩,所有可能性都真实发生。

你在十字路口选择直行,但在另一个宇宙,你选择了左转。

退相干理论(环境相互作用)

退相干(Decoherence)认为:

量子系统无法完全孤立,总会与环境(如空气分子、辐射)相互作用。

这种相互作用会破坏叠加态,使其“看起来”像经典状态。

猫的生死早已由环境决定,而非人的观测。

隐变量理论(爱因斯坦的执念)

爱因斯坦认为:

量子力学的不确定性背后存在隐藏的物理规律(隐变量)。

如果找到这些变量,就能预测所有结果,而非依赖概率。

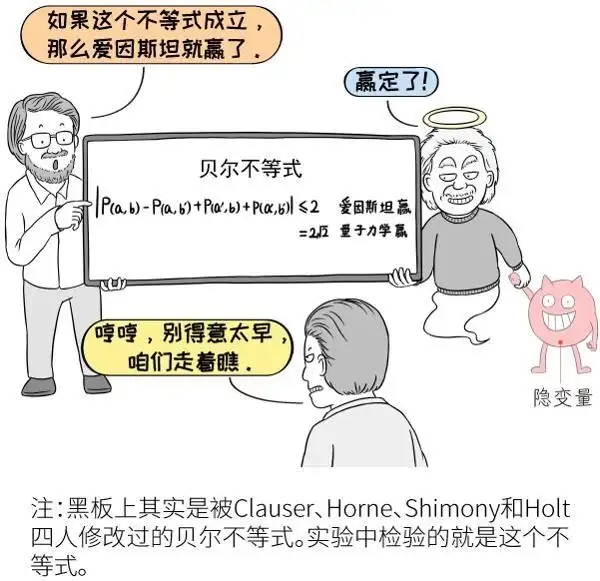

但贝尔实验(1964)证明:

隐变量理论不符合实验结果,量子非定域性(如量子纠缠)是真实的。

总结就是,对于量子力学,“知其然不知其所以然”。

薛定谔的猫至今仍是量子力学最著名的思想实验之一。它告诉我们:

量子世界充满不确定性,但并非不可理解。

观测行为影响现实,但“观测”的本质仍是谜。

宏观与量子的界限尚未完全明确,但科学家正不断突破(如量子计算机)。

正如物理学家费曼所说:

“如果你认为你懂了量子力学,那说明你还没懂。”

或许,薛定谔的猫的真正答案不在于“猫是死是活”,而在于它如何让我们重新思考:什么是真实?