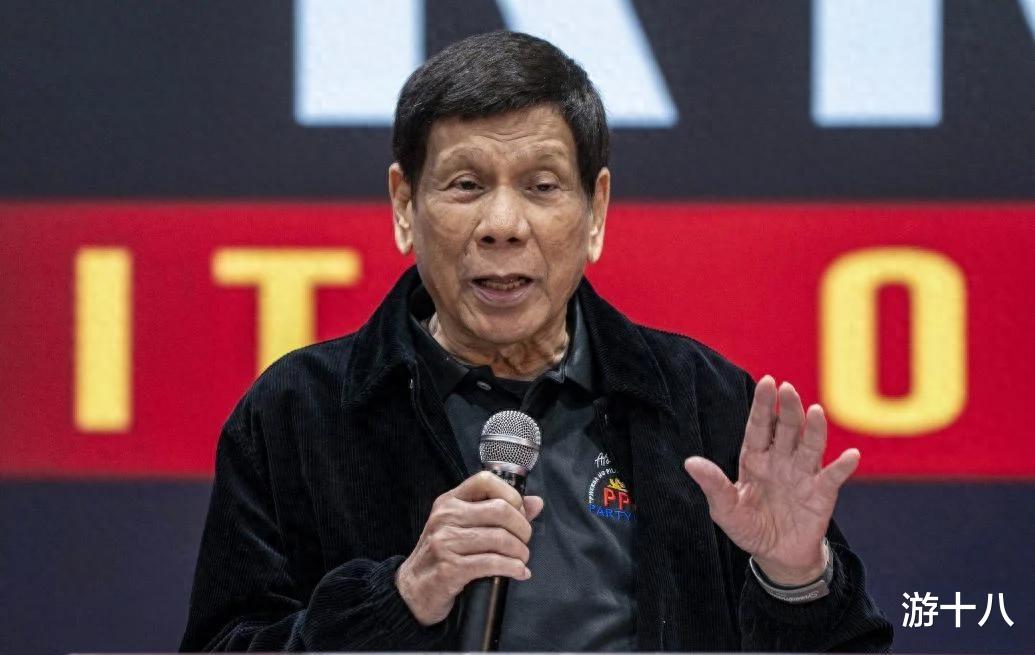

杜特尔特,这个名字曾经是菲律宾“铁腕扫毒”的代名词。他曾以强硬手段整治毒品问题,赢得不少民众支持,但也引发国际社会的广泛争议。然而,如今这位前总统却因“扫毒战”而身陷囹圄,成为国际刑事法院的被告。这一戏剧性的转折,不仅揭示了菲律宾复杂的政坛生态,也让外界看到了权力的双刃剑。

从扫毒英雄到国际被告:杜特尔特的跌宕人生

杜特尔特在2016年上台后,迅速展开了轰轰烈烈的“扫毒战争”。他的口号简单粗暴:“格杀勿论”。在他的领导下,菲律宾警方、民兵甚至普通公民都被鼓励参与缉毒行动,设立“赏金猎人”制度,奖励举报和打击毒贩的行为。短期内,这种政策确实让一些毒枭闻风丧胆,街头毒品交易大幅减少。然而,这种极端手段带来的后果也是显而易见的。根据官方数据,这场“扫毒战”导致至少六千余人死亡,而人权组织则估计实际死亡人数可能高达三万。

数字背后是一条条鲜活生命,也是一个国家法治精神的缺失。人权组织多次谴责杜特尔特政府的“法外处决”行为,认为这种做法不仅违反了基本人权,还让菲律宾陷入了一种“无法无天”的治理模式。虽然杜特尔特的支持者认为这是为了维护社会秩序,但这种逻辑显然难以被国际社会接受。如今,国际刑事法院以“反人类罪”为由签发逮捕令,无疑是对他当年政策的一次清算。

国际刑事法院的介入:菲律宾政府的“配合”之谜

3月11日,杜特尔特在马尼拉国际机场被捕,这一幕极具象征意义。值得注意的是,菲律宾早在2019年就退出了国际刑事法院,理论上并不受其约束。然而,这次逮捕行动却是由国际刑警组织协助执行的。菲现任政府的态度耐人寻味:一方面声称对国际刑事法院的立场未变,另一方面却积极配合逮捕行动。这种矛盾的表现,让外界不得不怀疑其背后的政治考量。

有分析认为,现任总统马科斯的表态颇为微妙。他在公开场合强调,逮捕杜特尔特并非应国际刑事法院要求,而是基于国际刑警组织的请求,并刻意将此事与2028年大选撇清关系。然而,这种说法显然难以服众。杜特尔特与马科斯曾是政治盟友,如今却形同陌路。这种转变,不仅暴露了菲律宾政坛的派系斗争,也让外界看到了权力博弈的残酷性。

杜特尔特家族的反击:女儿莎拉的愤怒与呼吁

杜特尔特被捕后,其女儿莎拉的反应堪称激烈。作为菲律宾现任副总统,莎拉在机场公开质疑逮捕的合法性,并直指这是一场“政治迫害”。她的言辞不仅是对父亲处境的情感表达,更是一次政治反击的信号。杜特尔特家族在菲律宾政坛依然具有重要影响力,尤其是在达沃地区,杜特尔特的支持者众多。莎拉的表态,无疑是在为家族争取更多的舆论支持。

然而,菲律宾国内对杜特尔特的看法也存在分歧。一方面,支持者认为他是为了国家利益而不惜采取极端手段;另一方面,反对者则指责他的政策过于粗暴,导致大量无辜生命逝去。这种两极分化的观点,反映了菲律宾社会的深层次矛盾。杜特尔特被捕一事,很可能成为菲律宾政坛裂痕加剧的导火索。

菲律宾政坛生态:混乱与分裂的背后

杜特尔特事件之所以引发广泛关注,不仅在于其个人命运的戏剧性转折,更在于它揭示了菲律宾政坛的复杂生态。菲律宾政治长期以来派系林立,各大家族和势力之间的博弈从未停歇。杜特尔特家族与马科斯家族的关系变化,不过是这一生态中的冰山一角。

从更广的视角来看,杜特尔特被捕也反映了国际社会对菲律宾内政的干预。尽管菲政府试图通过“配合”国际刑警组织来缓解压力,但这种做法显然无法平息国内的争议。支持者认为这是对国家主权的侵犯,而反对者则认为这是对“无法无天”政策的必要纠正。

结语:权力的代价与法治的意义

杜特尔特的案例再次提醒我们,权力是一把双刃剑。它可以让一个人站在国家的最高点,也可以让他坠入深渊。杜特尔特的“扫毒战”初衷或许是为了维护社会秩序,但手段的极端化最终让他付出了沉重代价。这也警示我们,无论多么强大的权力,都不应凌驾于法律之上。

菲律宾的未来将如何发展,仍是一个未知数。杜特尔特事件是否会引发更大的社会动荡,或者成为菲律宾走向法治的契机,尚需进一步观察。但无论如何,这一事件都值得我们深思:在一个国家的发展过程中,究竟是短期的效果重要,还是长远的法治建设更重要?这个问题,或许不仅适用于菲律宾,也适用于世界上的每一个国家。