丨本文由小陈茶事原创

丨首发于大鱼号:小陈茶事

丨作者:村姑陈

《1》

有茶友认为,茶具是2025的茶圈新风口。

或许是大数据算法能根据兴趣内容推送,又或是从去年年底开始,有不少商家发现了新商机。

点开各种社交平台,总能刷到带有“厂家直销”、“源头好货”标签的茶具直播间。

每件产品的展示速度极快,只留给观众数十秒的时间反应,让他们不过多思考便下了单。

待真正收到货,才隐约察觉到茶具没有直播展示的那么精细,怀疑是自己看花了眼。

某些质量存在明显缺陷的,甚至只用沸水烫了一遍,杯壁就出现了裂痕。

在这场狂欢里,有些人下单了一个又一个的廉价贴花茶杯,用一段时间就失去了兴趣。

也有人花了三个月工资请回一只柴烧杯,没过多久居然出现了掉色的问题。

正所谓“乱花渐欲迷人眼”,如今的茶具市场就像个巨大的万花筒。

稍不注意,就能把人转得头晕目眩,在一片繁华中迷失方向。

今天就来和大家聊一聊,那些“谁买谁后悔”的茶杯,究竟有着哪些特征!

《2》

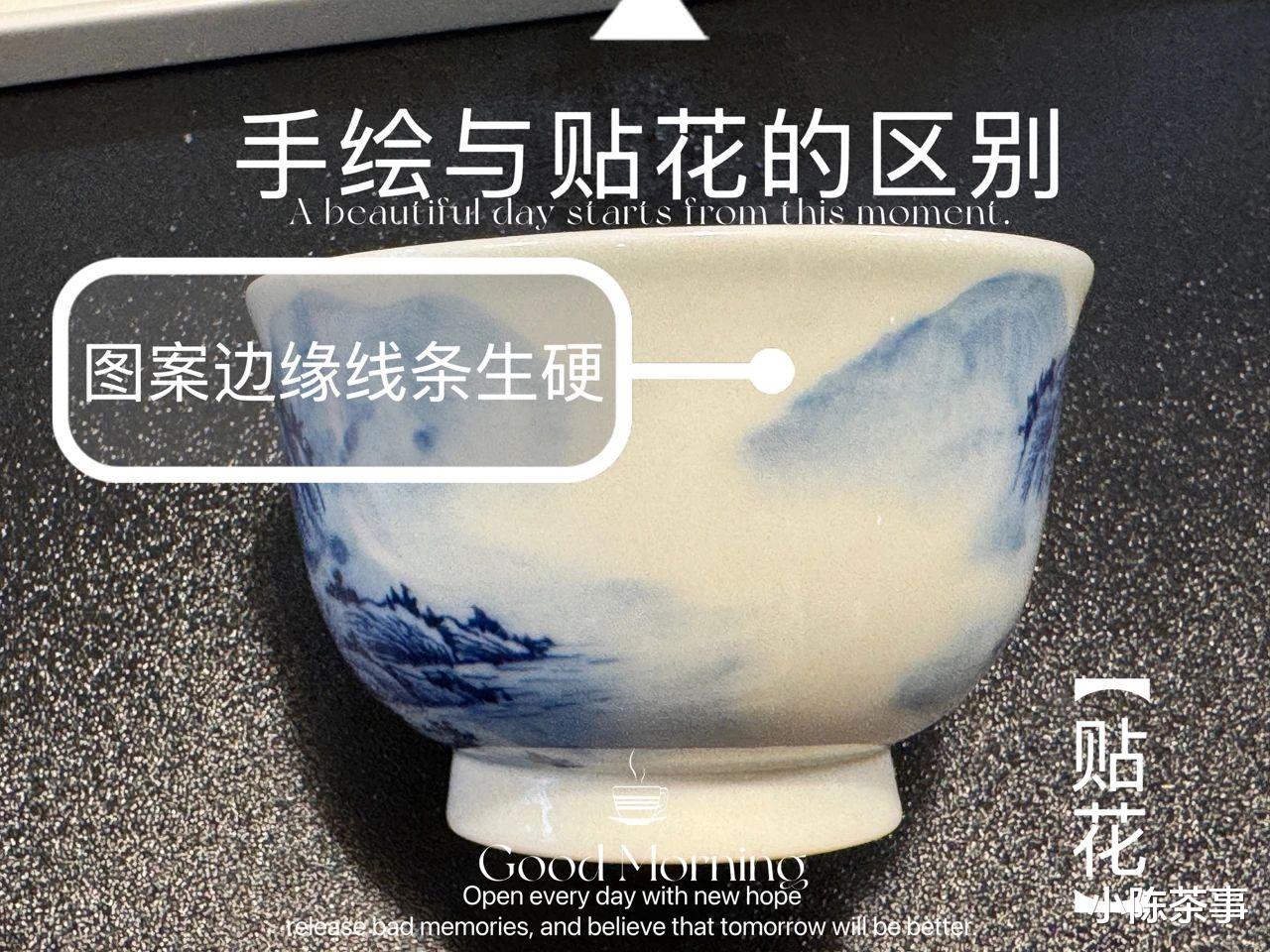

茶杯避坑一:贴花批量生产。

某天随手点开一个直播推送,背景的整面墙都被打造成展示架,看着颇有格调。

架上摆着各式各样的盖碗和品茗杯,在射灯下泛着冷冷的光。

戴着银框眼镜的店主,正举着一只压手杯,对着镜头仔细展示:

“大家看这个缠枝莲纹,纯手工绘制,今天破价特惠99元三只!”

一看图案细节,莲叶边缘像复印件般规整,每片都一模一样,很明显是成本极低的贴花瓷。

靠机器批量转印图案、流水线生产的贴花瓷,本质上和快餐店里的印花餐具没有任何区别。

然而,很多人挑选茶具只要求“物美价廉”,看着美观、价格合理就直接入手,对手绘和贴花没区别概念。

贴花茶具永远保持着工业化的整齐划一,线条图案也粗糙生硬,经不起细致推敲。

真正的手绘茶具不可能做到细节完全一致,能看得出笔触的顿挫变化,色彩也有浓淡深浅的过渡。

况且,这些贴花茶杯和釉上彩茶具存在同样的问题,用的时间久了,图案有一定概率出现剥落。

到那时,茶具的美观度降低还是次要,剥落的碎料要是随着茶汤进入肚子里,后果更是让人一阵后怕。

《3》

茶杯避坑二:假柴烧。

真柴烧使用的是柴窑,靠木材燃烧落灰和火苗留下的火痕线条,在烧制成型的泥坯上形成自然纹理。

添柴的节奏、火道的走向、落灰的角度,每一处细节都在与焰火博弈。

不像茶叶的制作工艺,能借助人为因素改变结果,窑内的烧制情况全靠随机,难以完全把控。

即便是技术高超的老师傅,也要到开窑的那一刻,才能知道最终的烧制成果。

每一次都会有部分器物粘在底板上,那些已经烧成却取不下来的柴烧杯子,最后只能被无情撬碎。

正因如此,一次烧窑的损耗极大,真柴烧显得尤为可贵。

为了满足市场需求,又能节省报废成本,假柴烧便应运而生。

市面上有不少仿冒品,利用电窑、气窑直接烧制成型,价格甚至还不及柴窑烧制的木材成本。

这些假柴烧釉层厚重、花纹僵化,上色全靠人工上釉,无法复刻出火痕线的天然流动走势。

和贴花茶杯一样,色彩均匀得像美颜过度的照片,看不出自然的深浅过渡。

虽然也有人刻意模仿柴烧底部的支钉痕迹,但留下的白点轮廓太规整,看上去也是一眼假。

无论如何,真柴烧的浑然天成与独一无二,都不可能被轻易代替。

《4》

茶杯避坑三:品牌溢价。

有些人说,买手工茶具必须要有四位数以上的预算,否则连入门的门槛都摸不着。

这话一出,顿时在茶圈里激起千层浪:好一个“何不食肉糜”的论调!

识货的人到景德镇挑选,其实就能发现,符合需求的手工茶具完全不需要这么高的价格。

买茶具和买茶一样,不是越贵就越好,高价位同样有优劣之分。

一掷千金虽豪爽,也要当心被当成鲜活的韭菜割!

之前在景德镇亲自定制的一批青花釉里红茶具,薄胎烧制触感温润,工笔细描色彩典雅。

其中,一只日常容量的玲珑杯不超过500元,在某些店里,类似款式的价位却要突破四位数。

将实物照片放大一对比,明显就能看得出做工差距,后者充其量只是做工更加精细的贴花瓷器。

想来有价值的是品牌名气,以及主图上特意标注的“非遗大师监制款”。

真正的大师作品固然有着深厚底蕴,只是普通人难以辨别,很容易成为产品溢价的原因。

况且大部分人买茶具并不是为了单纯收藏,总归是要用来喝茶的。

花大价钱买茶具,到底图的是实用性还是眼缘,又或是外在的标签,在真正入手前可得想个清楚。

《5》

茶杯避坑四:奇形怪状的创新设计。

朋友下午收到个快递,是一位认识的设计师送来,自家工作室新出品的"解构主义茶器套装"。

拆开一看,有杯口扭成波浪形的斗笠杯,也有把手设计成麻花状的侧把壶。

最奇特的是三足鼎立造型的茶漏,活脱脱像是从现代展搬出来的装置艺术。

试着泡了泡白毫银针,茶水倒入斗笠杯,却顺着波浪杯口均匀地洒了半桌子。

突然能理解老茶客为什么总说“器为茶之父”,难得可贵的高山好茶,实在承受不起这般浪费。

也不是说当下不需要创新,但任何一件茶器,终究是要服务于茶汤。

就像已经传承数百年的标准器型盖碗,绝不是因为古人不会设计新造型。

而是从实践中得出验证结果,流畅的弧线更能与茶叶舒展的轨迹达成默契。

喝茶专用的品茗杯,如今也能在市面上找到几十种不同的器型。

最终在茶桌上频繁出现的,却还是铃铛杯、压手杯、闻香杯等常见几样。

能准确体现出好茶的香气层次与滋味口感,比起标新立异的结构设计,更具备实用价值。

《6》

有句话叫做“由奢入俭难”,其实也是生活质量不断提高的表现。

一旦用过真正的手工茶具,往往很难再接受粗糙的量产品。

买茶具和挑选茶叶一样,最忌心态浮躁、爱贪小便宜。

倘若世上真的有那么多漏可捡,未来要走的路也只会是坑坑洼洼,摔得更加惨痛。

原创不易,如果您觉得这篇文章对您有帮助,请帮忙点个赞。

关注【小陈茶事】,了解更多白茶,岩茶的知识!

小陈茶事村姑陈,专栏写手,茶行业原创新媒体“小陈茶事”主笔,已出版白茶专著《白茶品鉴手记》,2016年-2020年已经累计撰写超过4000多篇原创文章。