论起最霸气的高铁站的名字,“镇江南”和“定西北”一定会被提及。

“镇江南”,全称为镇江南站,是江苏省地级市镇江市市区南部的一座高铁站。镇,即镇守,江,即长江,镇江之名,即镇守江南之意。从市名中已经可以窥见镇江之地重要的地理和军事意义,而更为巧合的是,“镇江南”的高铁站名与镇江的城市发展史极为契合——镇江之城,千年来始终镇守着江南一带。

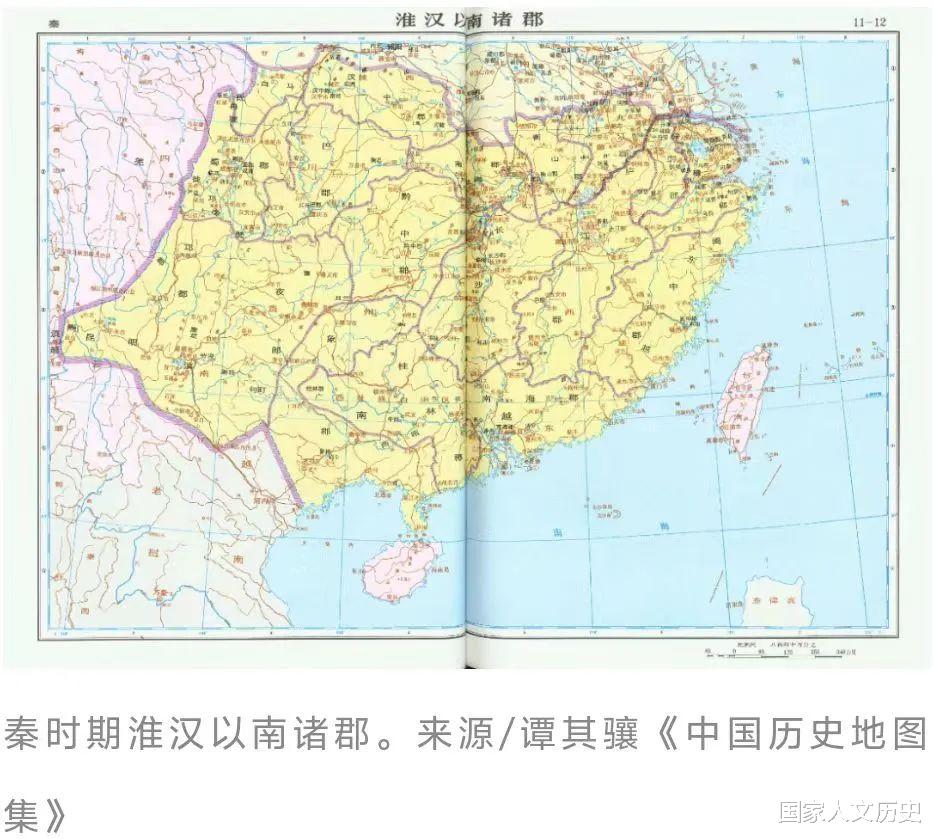

秦:为啥叫丹徒?

镇江的历史可上溯至商周时期,曾先后归属吴、越、楚,最终被秦统一。镇江的古名如京口、润州,或多或少能看到地理位置的优越,但是秦时镇江之名却颇为特殊。秦朝时镇江叫丹徒,现在镇江市下辖区还有丹徒区。丹徒,即赭衣,是秦时穿着红色衣服的囚徒,以囚徒命名,多少能看到秦始皇对此地的恶意。皇帝们都想延长生命进而延续万古统治,因而最避讳龙兴之气、天生异相的消息,秦始皇对丹徒有恶意也在于此,这点在后世的笔记、小说中多有记载。这些记载大同小异,多是说始皇东巡中,有善观天象者称附近山川形胜有天子之气,始皇一怒之下,当即命3000名赭衣刑徒夙夜赶赴此地,凿山开土破坏龙兴之气。不过,发配三千赭衣囚徒破坏天子之气多是后世附会的传说,官修县志中关于丹徒的记载,与修驰道、凿河道有关。光绪《丹徒县志·沿革》记载:“丹徒名县始于秦,至宋始隶镇江府。秦始皇三十七年(前210)东巡,发囚徒三千,凿京岘山,筑驰道,改谷阳称丹徒,置县。”公元前210年是始皇第五次巡行,史载此次“东游至金陵,断山疏淮,由江东丹徒往会稽”,“断山疏淮”无疑是对丹徒凿河道的说明,而据《至顺镇江志》,除了在京岘山下开凿一条新的通江河道,始皇还同时在云阳凿北岗,“截直道使曲”,在丹徒和云阳连通徒阳运河,便利漕运与沟通。秦始皇修造徒阳运河无疑是受到前人的影响,镇江运河开凿历史可以追溯到春秋时期。秦是统一的王朝,修驰道、凿河道也在于统一之用,丹徒之地虽靠山据江,但在秦朝,丹徒的军事地位并未彰显。

六朝:坐断东南战未休

镇江是南宋军事重镇,是拱卫杭城的水上防线。三国时期,孙权称雄江东于一时,面对曹操久攻始终未败,其所据之地便是京口。它是金陵之前的孙权故都,是孙权养兵蓄锐的大本营。京口,又称“京城”,《丹徒县志》引《尔雅》释此名“丘绝高曰京,因谓之京口”。《尔雅》是古代辞书,相当于古代词典,用词典中高丘解释“京”,可见京口之名得益于其三山突出的地理位置。一般来说,古代军事重镇讲求易守难攻,多有环山抱水之势,而京口背山又面江,形势雄险。论山,京口三面环山,南方的山大多不高,京口三山也不例外,但好在三山环京口成连横之势,三山俯抱长江,形成最坚固的天然军事堡垒;说水,京口处长江南岸下海口,大江横陈于前,既是水上运输的重要航线,又是逆流而上、守卫江东的第一道关口。

从润州到镇江

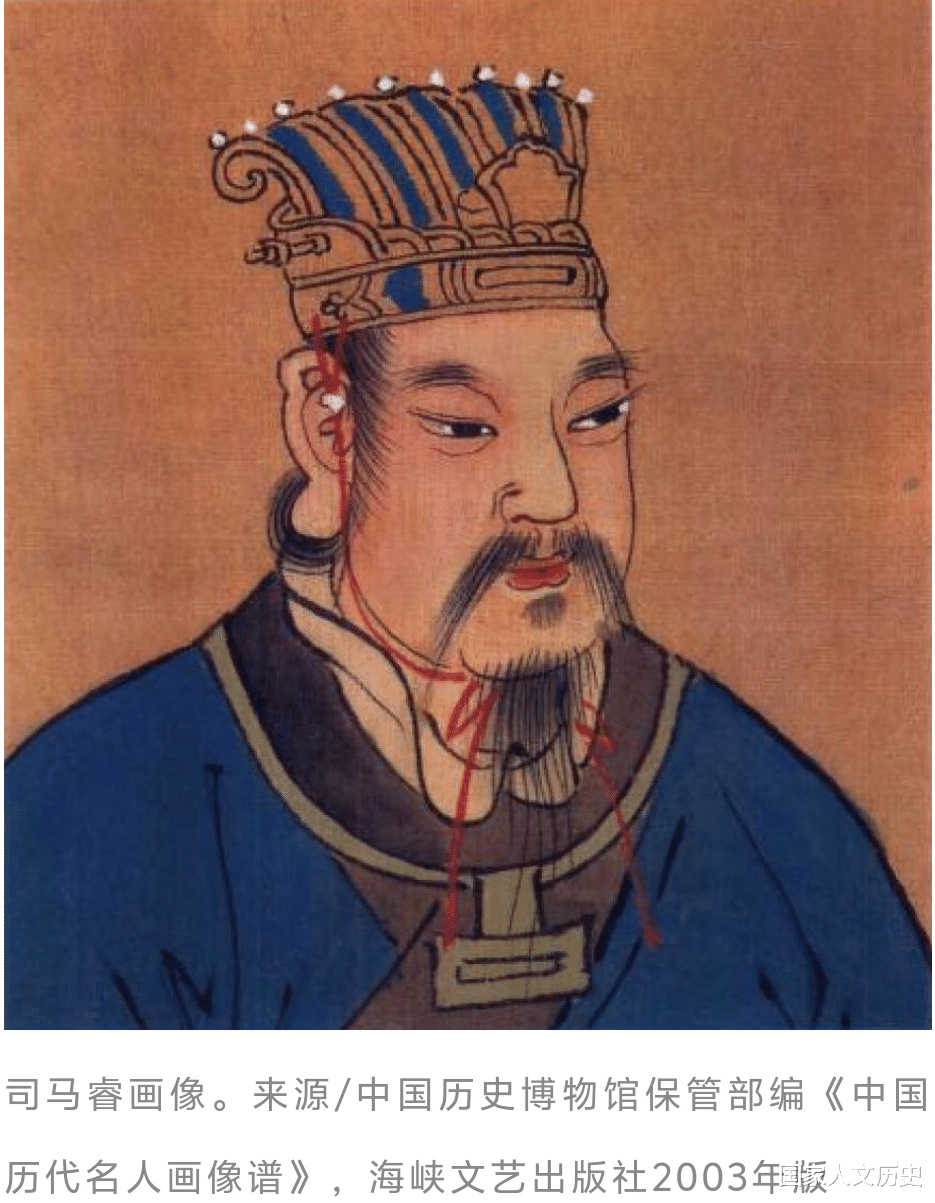

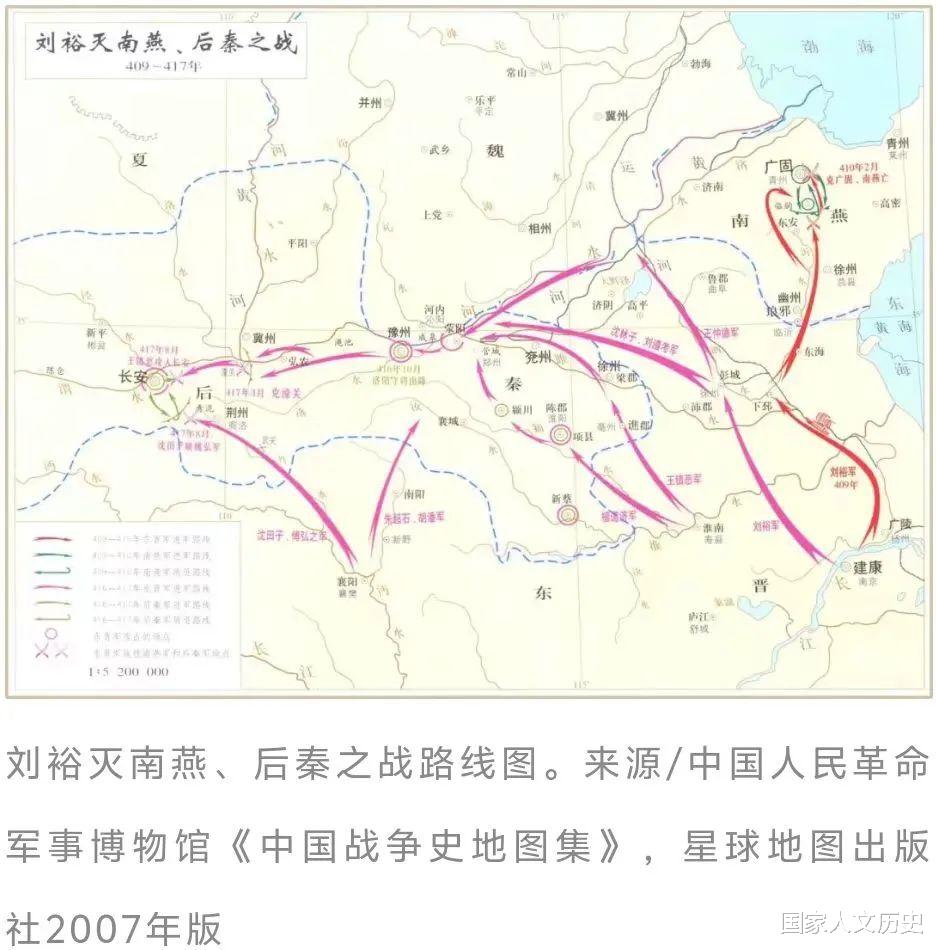

隋、唐都是大一统的王朝,不似六朝需据京口守都城,京口的军事地位有所下降。而隋唐开通大运河,京口作为大运河的重要节点,交通漕运、沟通南北更是无需多说。京口还在隋唐时期更名润州,突出其江南佳丽风光。润州作为漕运重镇,大到输送田赋公粮,小到商品互联,可谓掌国之命脉,系国运安危,自然不可轻视,故而润州官职从不轻易指派,多为朝廷重臣兼任,镇江边防军务也未曾忽略。后世朝代也多以重臣守镇江。其中较为独特的是北宋。北宋开国之时,对润州多有重视,润州的地方官大多为征伐南唐的功臣,如北宋初期润州地方官为刘蒙正,《宋史·刘蒙正传》载“王师征江南,命乘传军中承奉事”。宋太祖之后的北宋统治者似乎并没有意识到润州之地的重要性,润州一度成为官员贬谪之地,宋史记载,北宋时期润州的地方官,多是“罢”“迁”“出”至润州。对于贬谪之地,朝廷自然无心多打理,所以也谈不上重视。直到宋徽宗时期,镇江的军事意义才重新彰显。政和三年(1113),宋徽宗“升润州为镇江府”,镇江从此取代润州并沿用至今。镇江,镇守江防,本就带有强烈的军事意味,而北宋末年,宋徽宗禅位后将于镇江复辟的消息更是使得镇江地位急剧上升。宋徽宗时金兵南下、形势严峻,心怀畏惧的宋徽宗仓皇禅位后紧急逃至江南,并在南方隐约形成新的权力中心,一时间朝中关乎徽宗将复辟于镇江的谣言四起。远在开封的宋钦宗自然疑心病重,对宋徽宗多有防范,镇江也因这种真假难辨的谣言得到宋钦宗的重视。但是宋钦宗来不及对镇江加兵布防,金人的铁骑已至。

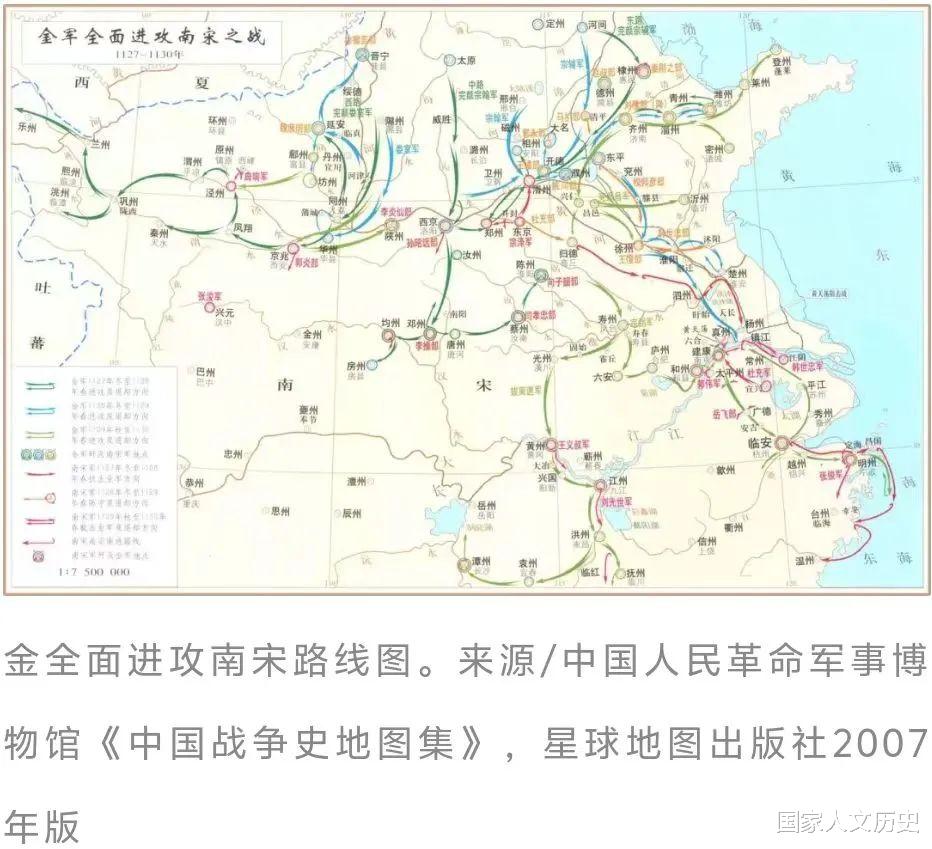

南宋:抗金前线

宋钦宗并未能掌权多久,金人仍在继续攻伐,靖康之变后,北方全部沦陷,赵构在应天府重建大宋,是为南宋。南宋都城为临安,“自京口抵钱塘,梁陈以前不通漕,至隋炀帝始凿渠八百里,皆阔十丈,夹冈为连山,盖当时所积之土”,镇江是长江与京杭大运河的交汇之处,距临安虽不似距建康之近,但是沿运河直上,也可直攻临安。加之镇江航线四通八达“为三吴襟带之邦,百越舟车之会”,金兵若占领镇江,以此为营,向南宋各城出军,轻而易举。所以南宋时期,镇江一城不守则南宋一国不再,军事战略意义格外重要。南宋以两淮、长江沿线为拱卫临安的防线,镇江又为长江前线,“常宿重兵”,不仅军队数量庞大,还兼具水、陆、骑各兵种。靖康之变后,赵构一路南逃,最终落脚瓜洲。人心不足蛇吞象,金之贪欲并不因占据北方而得到满足,相反,占据北方之后金兵持续南下。建炎三年(1129),金兵攻打瓜洲,南宋一路兵败,宋高宗赵构仓皇出逃瓜洲,至于镇江,并辗转躲至海上。建炎四年(1130),金兵南下时,正值抗金将领韩世忠驻守镇江,金兵骑兵强悍而水军不足,在金军抢掠、携带大量金银重物后,回北方最快捷的方式只能是依托镇江沿运河北上。深知此点的韩世忠凭借镇江地形优势,提前封锁渡口,并在制高点金山之上的龙王庙设计埋伏,伏击大量金兵,剩余金兵逃至长江后,凭借长江天险和精锐宋兵水师,韩世忠与夫人梁红玉率军与金兵鏖战四十八日,最终以八千宋兵击败十万金军,“俘获杀伤甚众,敌所遗辎重山积,又获龙虎大王舟千余艘” 。

镇江保卫战:近代化的起点

南宋之后,元、明、清吸取前人教训,对镇江江防多有重视,皆派重臣、重兵驻守镇江。明清时期沿海地区倭寇泛滥,对镇江江防更是加派兵力。岁月无声,奔流而去,镇江在元明清三代长久处于边防重地,直到近代,镇江进入一段新的历史。现在多以上海作为近代化的起点,实际上,在鸦片战争中,镇江才是中国近代化的重点节点。鸦片战争中,英军企图通过占领交通要点进而向内入侵,而英军竭力攻打的交通要点,便是处于长江下游的镇江。英军攻镇江,既可以切断清政府的漕运路线,隔断供给,又可扼住咽喉,乘江而上攻至北京。镇江保卫战是鸦片战争的最后一战,清军因武器落后最终被英军攻破城门。镇江城虽破,战斗却并未停止,城内官兵、百姓上下一心、视死如归,以生命抗击英军。但脆弱的肉体终究抵挡不住现代化的武器,镇江最终被英军占领。之后,因为地理位置的优越性,镇江成为长江沿岸开埠通商的城市之一,自此,港口、洋行、商行、铁路渐行。

(本文系“国家人文历史”独家稿件,作者:夕惕)