台北市立殡仪馆外的白玉兰开得正艳,具俊晔母亲擦拭眼角的照片在社交平台疯传时,谁也没料到这朵沾着晨露的鲜花会演变成舆论场的燃烧弹。这场被台媒精心包装的“跨国亲情秀”,在48小时内经历了魔幻的蜕变——从催泪弹到照妖镜的转变,恰似新媒体时代舆论演变的绝佳标本。

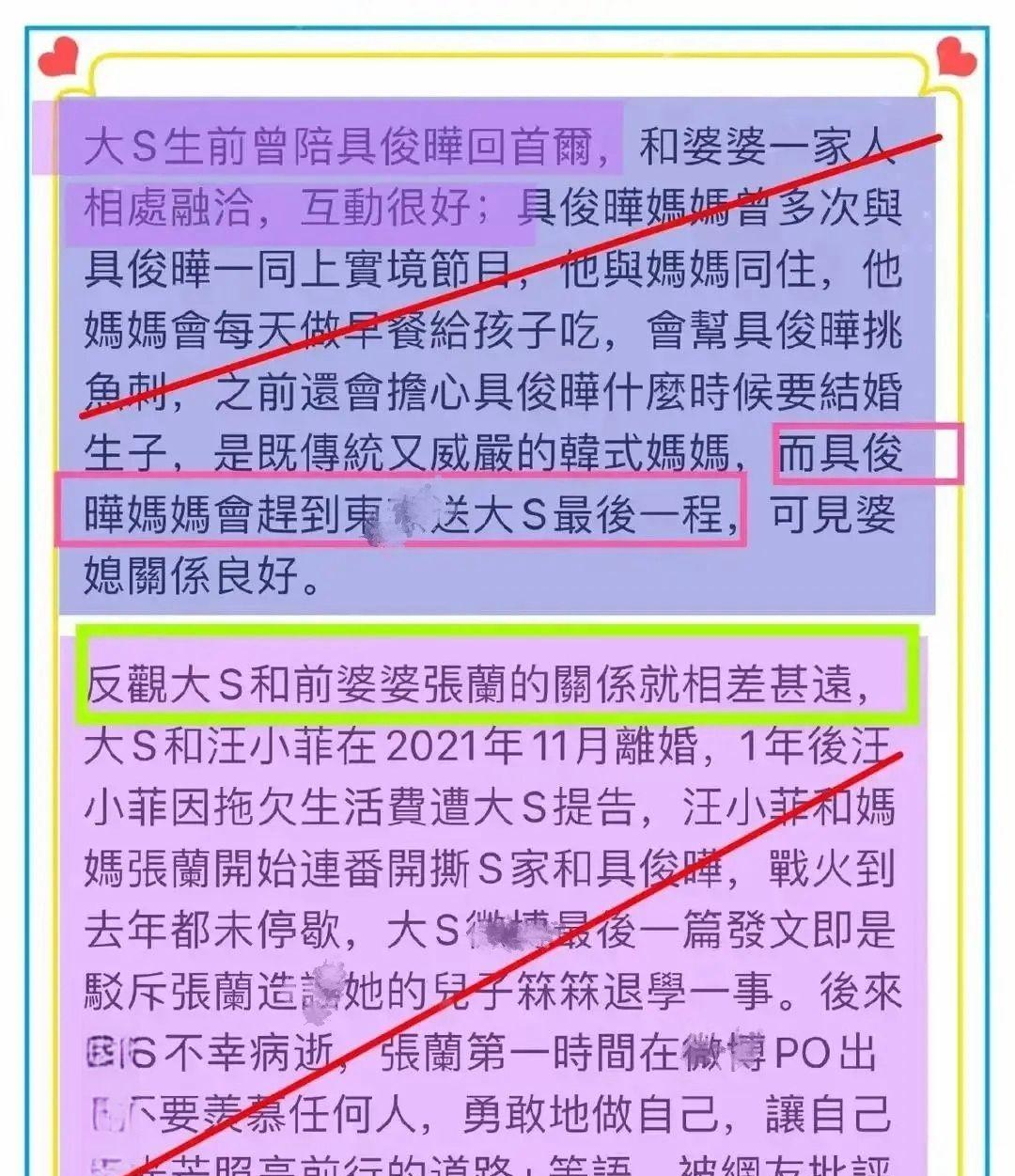

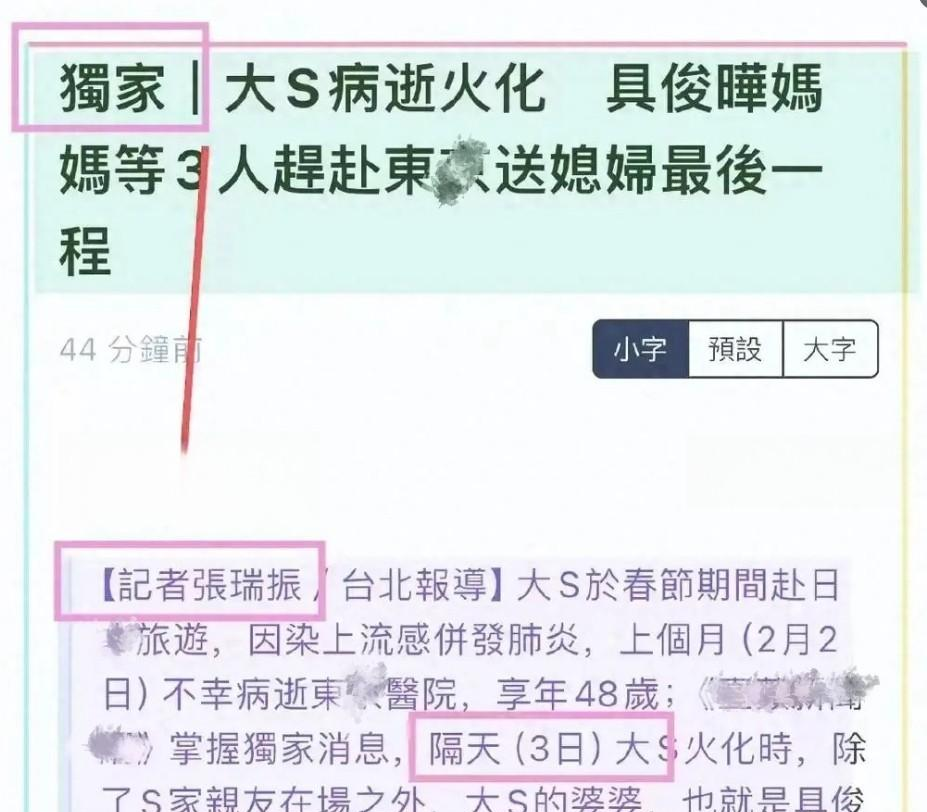

台媒记者小林至今记得那个清晨的编辑会。资深制片人用红笔圈住具俊晔搀扶S妈的抓拍:“这就是我们要的对比张力,韩式温情对阵中式冷漠。”他们连夜赶制的专题报道《海峡两岸的眼泪》,原本设计了三重情感爆破点:具母跨越语言的哀恸、新女婿超越血缘的担当、以及“巧合”缺席的汪家母子。

但当报道登上热搜榜首时,评论区却上演了集体行为艺术。点赞3.2万的热评写道:“具妈妈擦的不是眼泪,是摇钱树倒下的木屑。”这条神回复如同打开潘多拉魔盒,网友开始用显微镜拆解每个细节——具俊晔西装袖口的定制logo被扒出是汪小菲旗下品牌,灵堂摆放的韩式年糕被考证出自张兰直播间售卖的模具。

这种集体祛魅行为,与剑桥大学2023年《数字时代的信息解码》研究不谋而合。报告显示,Z世代网民平均具备3.2种信息验证技能,87%的受访者会在接收新闻后主动交叉求证。就像网友@吃瓜课代表 的二次创作视频,把台媒原片与房产登记信息、消费记录混剪,配着《钞票交响曲》BGM点击量破亿。

舆论反转的高潮出现在某法律博主晒出的“遗产攻防推演图”。这张被转发50万次的信息图,用红蓝箭头标注着台湾《家事事件法》第112条与汪小菲持有的七项监护权文件。网友突然发现,具俊晔在综艺里说的“我会永远守护她”,在法律层面竟对应着财产请求权的存续期间。

这种戏剧性认知转变,折射着大陆网民权利意识的迭代。中国社科院2024年《网络舆情白皮书》显示,涉及财产纠纷的明星事件中,网友讨论关键词已从五年前的“负心汉”“拜金女”,转向“股权结构”“遗嘱效力”。就像张兰直播间突然涌入的法学系学生,他们不再满足于狗血剧情,而是拿着《民法典》逐帧分析直播内容。

更具象征意义的是网友创造的“酸辣粉指数”——张兰直播间每增长10万观看量,就被视为具家舆论战的阶段性溃败。当酸辣粉销量伴着“守护资产”的弹幕暴涨时,我们看到的不仅是商业奇观,更是普罗大众对契约精神的另类诠释。

事件发酵到第七天,台媒记者在阳明山拍到荒诞一幕:五位网红举着“具妈哭泣倒计时”的LED牌,在殡仪馆外直播打赏。这场全民参与的叙事解构,让传统媒体精心策划的剧本变成了开放源代码。正如麻省理工学院新媒体实验室的观察,TikTok上#葬礼经济学#话题下的2.4万条视频,本质是用户对媒体权威的集体戏谑。

更具深意的是舆论场的自我净化功能。当某营销号第20次翻炒“跨国婆媳情”时,网友自发创建了“反套路联盟”,用AI生成数百个狗血剧情版本反讽。这种群体智慧构建的“免疫系统”,恰好印证了传播学教授李普曼的预言:“真相永远在第二次传播时开始生长。”

在这场全民策展运动中,最精妙的讽刺来自网友@量子吃瓜 的虚拟葬礼直播。他用元宇宙技术复刻现场,观众可以自由切换“苦情滤镜”“资本透视镜”“法律放大镜”三种模式,不同视角下同一场景呈现截然不同的叙事光谱。

结语:舆论场的“测不准原理”当张兰直播间里的酸辣粉包装印上“公道自在人心”时,这场葬礼闹剧早已超越明星家事的范畴。我们目睹的,是新媒体时代舆论场的范式革命——在这里,每个观众都是手持解剖刀的叙事医生,每次点击都是对信息套路的压力测试。

或许正如海德格尔所说,技术的本质绝非技术性的。当传播权力从专业机构流向每个智能终端,真相不再是被发现的化石,而是被共同塑造的陶艺。下次再看到催泪弹式的媒体报道时,不妨问问自己:我们真的是在围观故事,还是在参与一场大型的社会实验?