粮食总产“爆冷门”背后的秘密最近,全球粮食危机话题频上热搜,各国农业潜力成为热议焦点。数据显示,美国耕地面积比中国多出近2亿亩,单产水平也领先,但粮食总产量却常年被中国碾压。这看似矛盾的背后,究竟藏着怎样的自然密码?今天,我们从气候、水资源和耕作模式三大维度,揭开这场“农业逆袭”的真相。

一、气候“锁死”美国农业:没有热带的硬伤

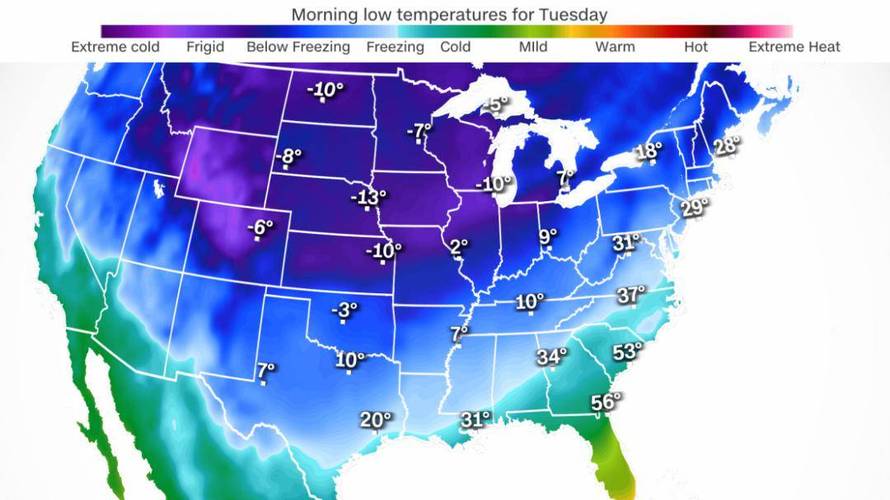

美国农业看似坐拥中部大平原,实则被气候“卡了脖子”。中国超过1/4的国土位于亚热带和热带,260万平方公里的土地能实现一年两熟甚至三熟,一亩顶两亩用。反观美国,虽地图上标着大片“亚热带”,实际却被北极冷空气和墨西哥湾暖流“南北夹击”:冬季0℃以下的极端低温横扫南部,连佛罗里达都难逃寒潮,导致农作物越冬困难,全年只能“种一季、歇半年”。

图示:美国冬季低温分布图

更扎心的是,美国本土根本没有真正的热带!柯本气候分类中的“热带区”多是纸上谈兵,实际可用的亚热带耕地仅30多万平方公里,不到中国的1/4。所谓“农业天堂”,不过是滤镜下的错觉。

二、缺水!缺水!缺水!美国耕地的致命伤

图示:全球水资源丰缺地图

如果说气候是“天灾”,缺水则是美国农业的“人祸”。密西西比河流量仅有长江的一半,却要灌溉多出80%的流域面积。高温、大风、浅土层导致蒸发量暴增,中部平原沦为“半干旱台地”,土壤含水率惨不忍睹。

三、中国农业的“开挂模式”:精耕细作+复种暴击

美国农民种地像“开盲盒”——一年一季,靠天吃饭;中国农民则是“时间管理大师”:东北黑土地专攻主粮,江南鱼米乡经济作物与粮食轮作,华北平原两年三熟……小农精耕+超高复种指数,让中国用更少的耕地“卷”出更高的总产。

谁在守护“中国饭碗”?当美国农业困于自然禀赋的短板,中国却用千年农耕智慧与现代科技,将每一寸土地的价值压榨到极致。从都江堰到杂交水稻,从“三熟制”到数字农田,这场粮食总产逆袭的背后,是人与自然协同进化的中国答案。

你认为中国农业未来还能创造哪些“神话”?评论区聊聊你的脑洞!