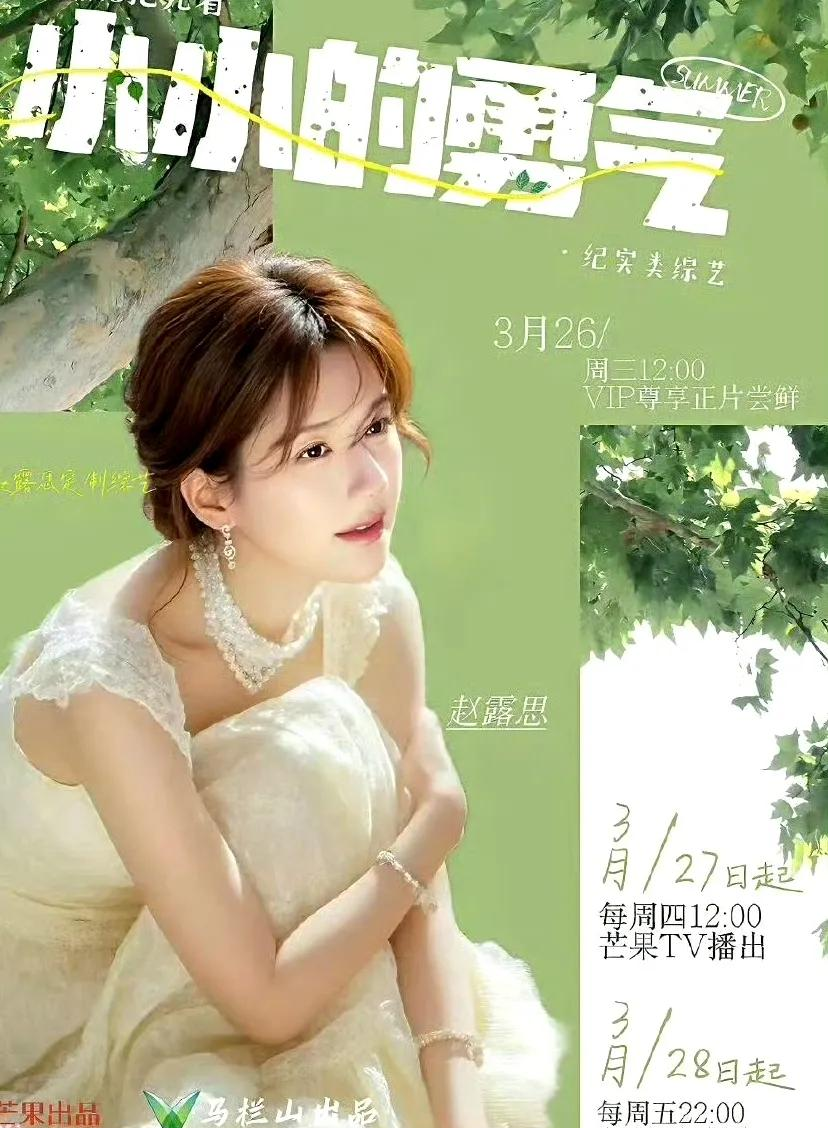

2023年秋夜,当赵露思穿着褪色牛仔裤出现在贵州山区小学时,节目组精心准备的台本突然失去了意义。这个被网友戏称"内娱甜妹天花板"的90后女星,在《小小的勇气》首期录制现场,正蹲在泥地上和留守儿童玩弹珠。这个没有滤镜的镜头,意外成为全网播放量破亿的现象级片段。

与传统明星综艺截然不同,《小小的勇气》开创性地采用"零妆造、零预设、零干预"的三零模式。制作团队透露,节目组仅提供基础跟拍设备,所有行动路线由赵露思与当地居民共同决定。在云南怒江,她跟着傈僳族奶奶学织布;在甘肃戈壁,她与治沙人同吃同住三个月。这种"去明星化"的纪实手法,让观众看到顶流艺人褪去光环后的真实生命力。

最新收视数据显示,节目首播即创下2.8%的实时收视率,弹幕关键词分析显示,"真实""治愈""想参与"成为三大高频词。心理学专家指出,这种返璞归真的内容形态,恰好击中了Z世代对"真实社交"的迫切需求。当其他综艺还在制造戏剧冲突时,赵露思用沾着泥土的笑容,完成了对娱乐工业流水线的温柔反叛。

"别人扔泥巴,我们就种荷花。"这句赵露思在基金会成立仪式上的发言,如今已成为年轻志愿者的行动暗号。不同于传统明星公益的捐款捐物模式,"小小的守护"基金独创"技能银行"系统——受助者可以用劳动时间兑换学习资源,城市白领能用专业特长换取公益积分。这种"双向赋能"机制,让公益从单方面施予转变为价值循环。

在四川大凉山,基金会的首个"技能交换站"已运转半年。彝族绣娘阿依每天教授两小时传统刺绣,就能为女儿兑换在线课程。令人惊喜的是,这些充满民族特色的绣品通过直播间走向全国,反向带动了村寨经济发展。这种"授人以渔"的模式,与联合国2023年《可持续发展报告》中强调的"内生型援助"不谋而合。

更值得关注的是基金会的"透明账本"系统。每个季度,捐赠者都能在区块链上追踪善款流向。这种技术赋能的信任机制,让项目筹款效率提升300%。截至2023年9月,基金会已带动23万年轻人参与公益,其中78%是首次接触慈善的00后。这印证了社会学家提出的"参与式公益"理论——当代年轻人更渴望深度介入而非简单施舍。

节目播出期间,一场特殊的"勇气挑战"在社交媒体蔓延。赵露思粉丝自发组织"寻找身边微光"活动,用视频记录快递小哥的暖心瞬间、社区志愿者的日常。这些UGC内容累计播放量达50亿次,形成独特的"勇气宇宙"。令人意外的是,活动吸引了大量非粉丝群体参与,某高校教授将其作为社会学研究样本。

这种从"追星"到"追光"的转变,正在重塑娱乐产业的底层逻辑。清华大学新媒体研究中心数据显示,节目相关话题中,73%的讨论聚焦社会议题而非明星本身。饭圈常用的"控评""打榜"话术,逐渐被"我能做什么"的实践性探讨取代。某顶流后援会会长坦言:"现在组织公益活动,比接机应援更能凝聚人心。"

更深层的变革发生在产业端。节目招商数据显示,拒绝植入传统广告的《小小的勇气》,却吸引了多家科技企业的公益合作。某AI公司提供智能手环监测留守儿童健康状况,某电商平台开辟助农专区。这种"商业向善"的新模式,印证了《哈佛商业评论》提出的"善意经济"趋势——社会责任正在成为品牌的核心竞争力。

结语:勇气涟漪与时代回响夜幕降临,镜头里的赵露思正在教山区孩子辨认星座。这个没有任何脚本设计的场景,意外成为整季节目的精神注脚。当城市青年为"躺平""内卷"焦虑时,这些在星光下展开的对话,悄然织就着跨越阶层的理解之网。

《小小的勇气》给我们最重要的启示,或许在于重新定义了"顶流"的内涵。当明星影响力转化为社会创新动能,当粉丝经济进化为善意经济,这场始于娱乐行业的变革,正在叩击整个时代的门扉。就像节目中被反复传唱的那首傈僳族民谣:"最小的火把也能照亮山路,最轻的雨滴终将汇成江河。"

此刻,不妨问问自己:当流量巨浪拍打时代堤岸,我们是要筑起隔绝的高墙,还是种下连接彼此的荷花?赵露思和她的伙伴们已经给出答案——在娱乐至死的喧嚣中,永远有人选择用最笨拙的姿态,书写最动人的时代叙事。