人才是大学的核心竞争力,但人才培养不易,尤其是那些顶级的青年科学家,他们拥有的不仅仅勤奋好学,还有惊人的天赋,顶尖人才往往都是可遇不可求。

可是不少青年学者正在发光发热的年龄,突然病故,这对家庭、学校和社会来说都是重大损失,而这样的现象已经不是个例,近期已经在高校圈发生多起,值得深思,为什么会出现这种情况?

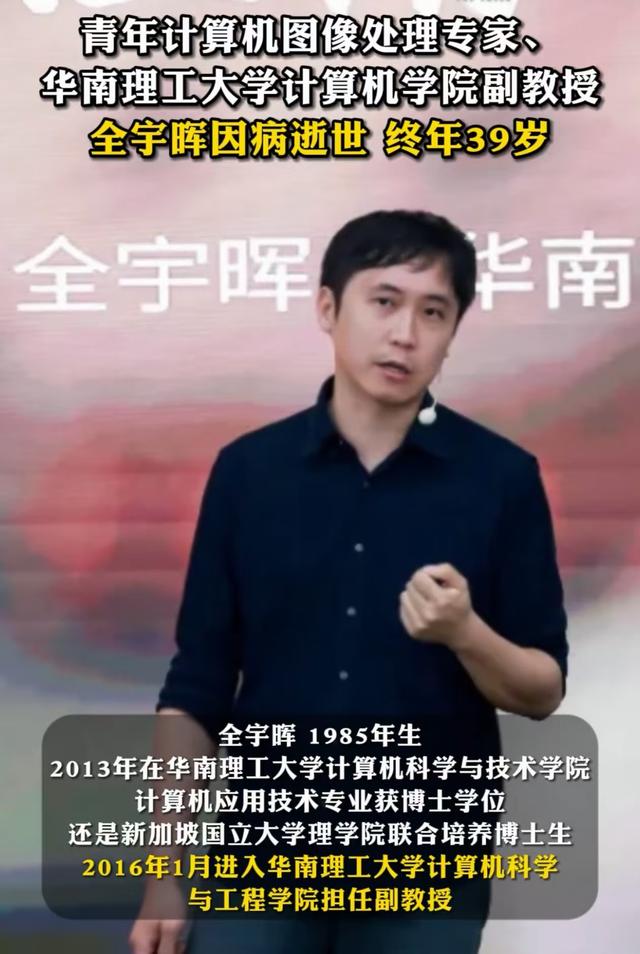

近日,华南理工大学的IT专家全宇晖副教授去世的消息让人震惊,这位青年科学家才39岁,出生于1985年,于1月14日在广州去世。

关于去世的原因,媒体只给了两个字“因病”,让人痛心,39岁的年轻人身体就出现了问题,这是家庭和社会愿意看到的吗?

而看完全宇晖副教授的个人履历更是让人难过,他实在是太优秀了!

在业内,全宇晖是一名真正的计算机图像处理专家,拥有顶级的学历和深厚的学术背景,而且每一样都处于行业顶尖水平,去世前是985高校华南理工大学的副教授、博士生导师。

具体来说,全宇晖老师2008年本科毕业于华南理工大学计院,获学士学位,5年之后获得了计算机应用技术专业博士学位,同时还是新加坡国立大学理学院的联合培养博士生。

读书期间,其计算机方面的天赋和能力就已经崭露头角,学术成果不断,博士毕业后即入职新加坡国立大学重点实验室,担任博士后研究员。

在2016年回国,入职华南理工大学,以非凡的学术能力和表现破格担任副教授,而当年全宇晖才31岁,成为了一名真正的青年计算机科学家。

要知道在计算机领域,要取得如此优异的成绩,是需要消耗大量时间、大量体力的,成果越多,消耗越多,而全宇晖的个人学术成果和表现,堪称业界标杆。

虽然才39岁,但全宇晖已经主持了过2项国家自然科学基金,2项省级自然科学基金,以及参与过多项国家级科研项目,先后发表了70多篇顶级学术论文,PAMI, ICCV, CVPR, TIP, PR, CVIU,业内应该都知道这些论文的含金量。

与此同时,全宇晖还多次获得过省市科技进步一等奖、二等奖,省级计算机学会优秀论文一等奖等。全宇晖的主要研究方向是计算机视觉、图像处理、稀疏表达等,另外,他还是TPAMI、Pattern Recognition、CVPR等国际高水平期刊和会议论文审稿人。

看完这些,很多人都感慨万千,我们30多岁的时候在做什么?

而全宇晖居然已经取得了这么多成绩,似乎就像永不停歇的陀螺,在与时间赛跑,在不断挑战学术进展,可明眼人都知道,这样做身体真的吃得消吗?

在学术界,青年科学家往往需要在短时间内建立起自己的学术声誉,这要求他们不仅要进行高强度的研究工作,还要承担繁重的教学任务和管理职责。长期的高压状态,对身心健康构成了严峻挑战。

另外,科研工作的特殊性往往导致生活节奏不规律。需要经常指导学生、撰写论文、参加学术会议等,这些工作往往需要在正常工作时间之外进行。长时间的不规律作息,加上缺乏足够的休息和锻炼,容易引发各种健康问题。

如果此时也没有关注或者说忽视了健康问题,就很可能会导致不可逆的后果,全宇晖教授的逝世让我们深感惋惜,也提醒我们关注青年科学家这一群体的健康问题。

用户10xxx18

防人之心不可无

用户10xxx18

防人之心不可无

再生英雄2004

他得了什么病?怎么去世的?都没讲。你就来这里胡说八道

Try Harder 回复 01-17 19:16

说实话,这种大佬完全就是拼命拼出来的,搞研究常常会熬夜通宵,猝死很正常啊