在寒假即将来临的日子里,四川成都的一场“寒假延期”风波瞬间成为家长圈和网络上的热门话题。一位家长的举报行为,硬生生把学校“提前放寒假”的安排拉回了原点,也顺势点燃了全国家长对于寒假时间安排的争论。这场由寒假时间引发的风波,不仅让人哭笑不得,更值得我们深思教育与现实之间的平衡问题。

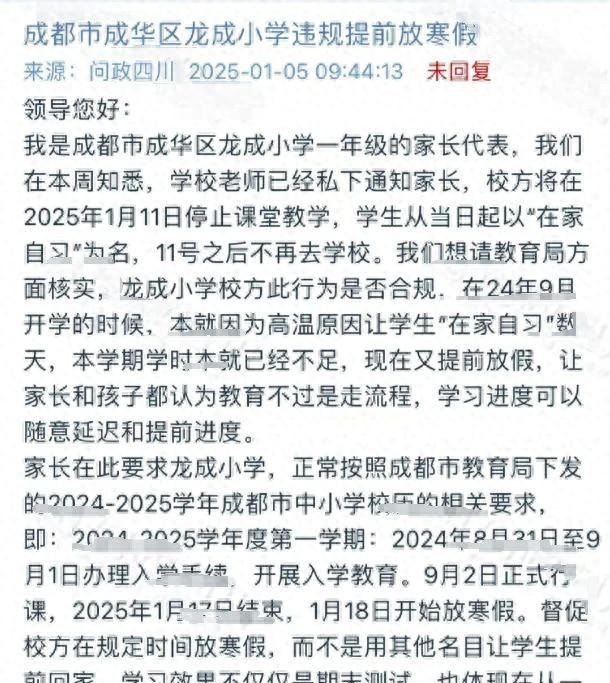

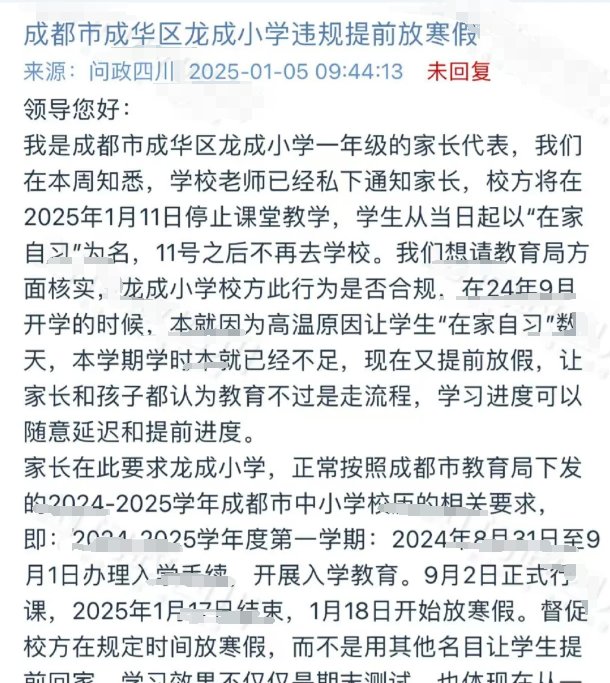

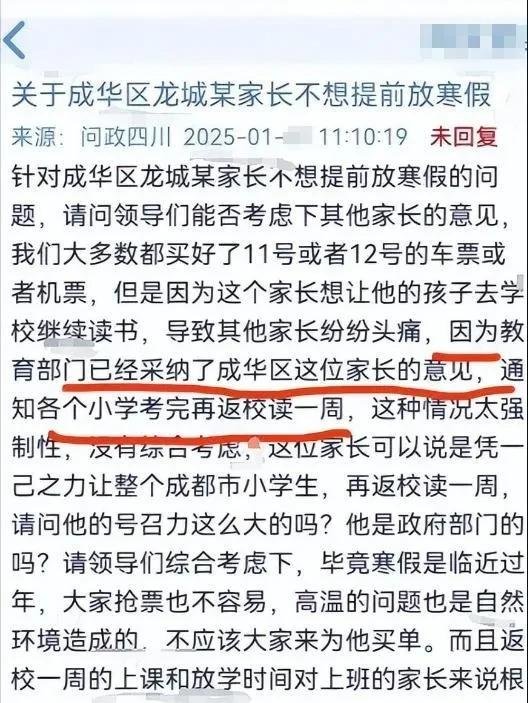

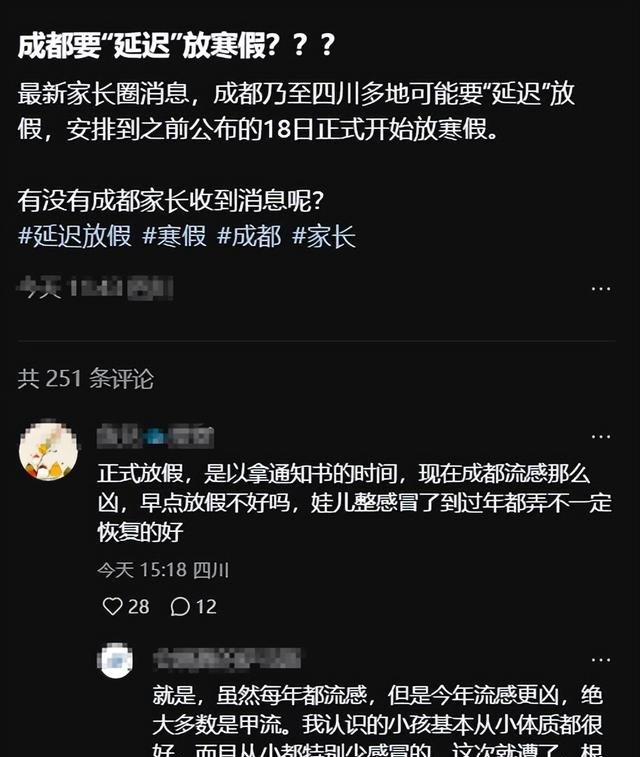

先来搞清楚,事情的来龙去脉。成都某小学在期末考试后,计划从1月11日开始让学生以“在家自习”的形式提前休息,并将正式放假时间定在1月18日。这本是学校根据实际情况做出的调整,目的是为了减少流感传播风险,给孩子们一个更安全的假期环境。一位家长却不这么认为。他觉得学校提前放假是在“敷衍教育”,不仅耽误了孩子的学习进度,还让“教育走流程”的印象愈发强烈。于是,他在网上举报了学校“违规提前放假”。此举引发热议,有人拍手称赞,也有人怒不可遏。

支持者认为,这位家长的出发点没错。从暑假因高温停课,到如今寒假提前放假,本学期已经少了不少课时。这位家长觉得,教育是孩子成长的基石,不能因为流感或其他原因频频调整课时,这是对孩子未来的不负责任。更何况,按照既定的校历安排,寒假就应该从1月18日开始,提前放假无疑是在透支孩子的学习时间。从这个角度来看,家长的担忧并不是没有道理。

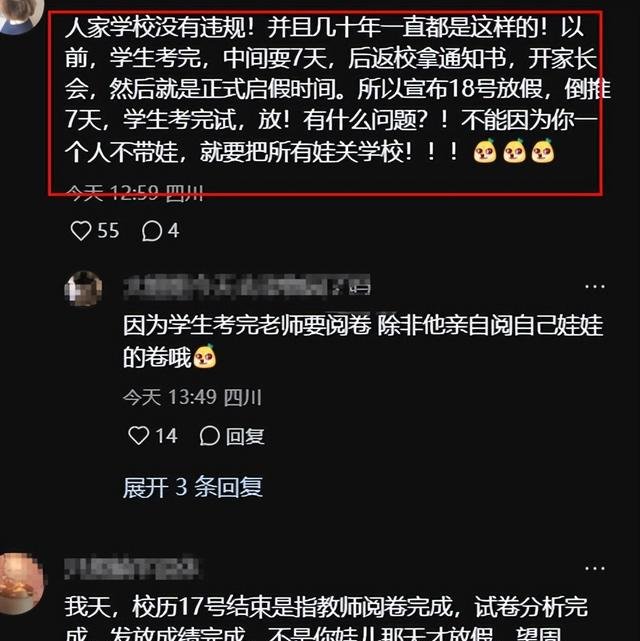

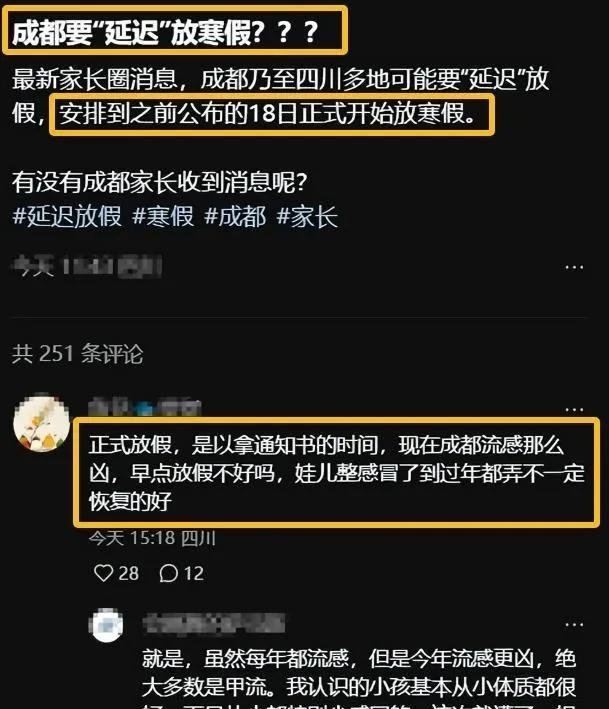

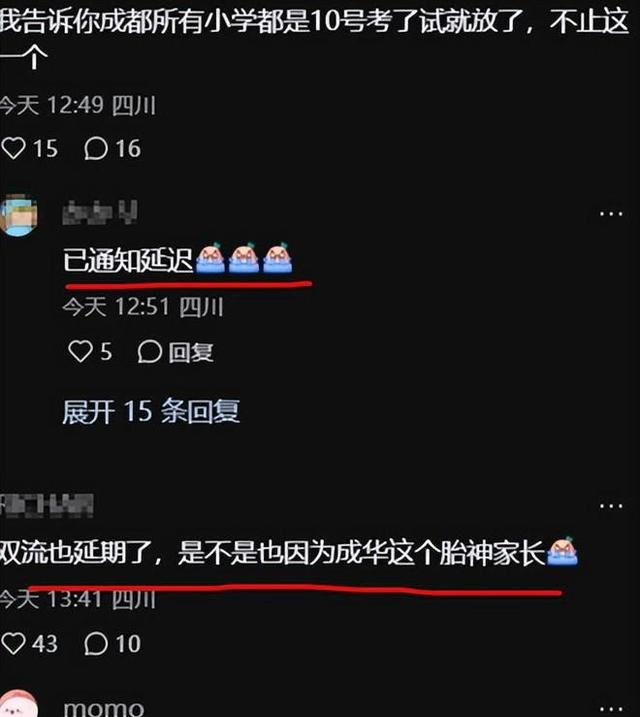

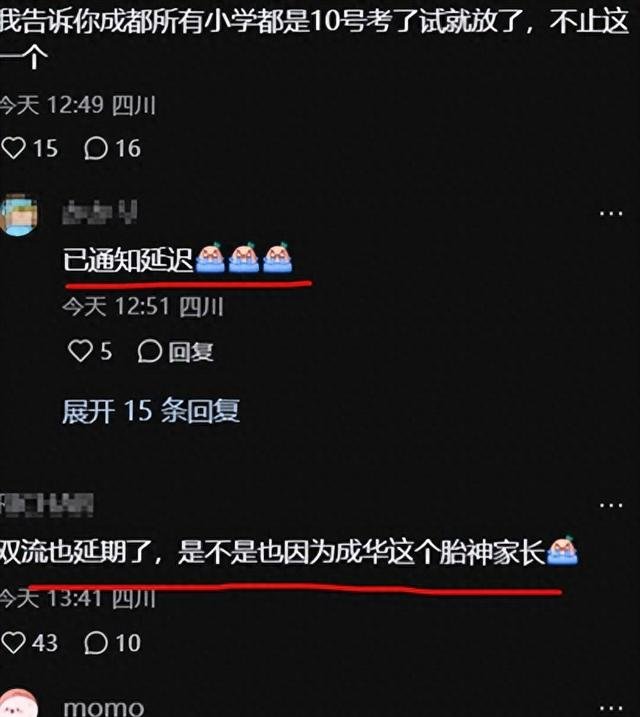

但反对的声音可谓铺天盖地。不少家长直接吐槽:“孩子好不容易盼个寒假,还想让他们继续上学?这不是杠精是什么?”甚至有家长调侃,如果这位家长觉得课上得少,可以让他的孩子一个人去学校“单独补课”。让人啼笑皆非的是,这场举报不仅让成都多所小学调整了放假安排,还让不少家长临时改签车票、机票,打乱了原定的春节计划。因此,更多的家长认为,这位家长的行为完全是“多此一举”,不仅让其他家庭受到影响,还让老师和学校徒增工作负担。

那么,学校的提前放假安排真的不合理吗?从现实情况来看,成都当时的流感形势确实不容乐观,孩子们在学校密集接触的风险较高。提前放寒假,不仅可以降低病毒传播的可能性,还能让孩子们在春节前有更充足的时间恢复体力和精神。况且,期末考试结束后,课程基本已经完成,剩下的时间通常用于批改试卷、召开家长会等行政工作。让孩子们在家自习几天,其实并不会影响学期整体的教学质量。

这场风波的背后,其实折射出了家长们对教育的不同认知。有人认为,学习是孩子的头等大事,必须严格按照校历安排来进行,绝不能有任何松懈。也有人觉得,教育不仅仅是课堂上的知识传授,更需要尊重孩子的天性和成长规律,适当的休息和玩耍同样重要。两种观点看似对立,但仔细想想,背后都有一定的道理。问题的关键在于,如何在教育的统一性和灵活性之间找到平衡点。

从学校的角度来看,寒暑假时间的调整并非随意为之,而是基于实际情况的综合考量。比如,流感疫情的高发、学生的身心健康、家长的接送压力等等,都是学校需要顾及的因素。而家长们之所以会产生分歧,很大程度上是因为每个家庭的实际需求不同。有些家庭认为,提前放假会增加孩子的看护负担,甚至影响到家长的工作计划;而另一些家庭则觉得,孩子能多休息几天是件好事,毕竟健康和快乐才是最重要的。

其实,这样的争议并非个例。无论是寒暑假时间的安排,还是日常教学的细节调整,教育领域的任何举措都可能引发不同的声音。因为教育不仅关乎孩子的未来,也关乎家庭的核心利益。而每个家庭的情况都不尽相同,所谓“众口难调”,在教育问题上表现得尤为明显。因此,学校和教育部门在制定政策时,需要尽可能考虑到多方利益,同时也要有勇气坚持专业判断,不被个别声音所左右。

对于这位家长的举报行为,我们不妨换个角度来看。他或许有些“死板”,但也让我们意识到,很多家长对教育的期待和焦虑远超我们的想象。毕竟,教育是孩子成长的基石,任何可能影响到孩子未来的事情,家长都会格外敏感和关注。这说明,我们的教育改革不仅需要关注政策的科学性,也要注重与家长的沟通和互动,帮助他们更好地理解教育的初衷和意义。

回到这场“寒假延期”的争议本身,或许我们可以得出这样一个结论:教育没有绝对的对错,只有适合与否。提前放寒假也好,坚持校历安排也罢,关键在于是否能最大程度地满足学生和家庭的需求,同时保障孩子的身心健康和学习质量。而家长们在表达诉求时,也应该多一些理性和包容,避免因过度较真而影响到他人的正常生活。

那么,寒假到底是应该多几天,还是少几天?这似乎并不是一个非黑即白的问题。真正重要的是,我们能否在尊重规则的基础上,灵活应对现实的挑战,为孩子们创造一个更健康、更快乐的成长环境。毕竟,教育的本质不仅是知识的传授,更是一个人成长的陪伴与引领。

对此,你有什么看法?这场寒假争议,你站哪一边?欢迎留言分享你的观点!