1958年的一个寒冷冬日,北京中南海的一间会议室里,正在召开一场特殊的专家座谈会。与会者大多是各领域的专家学者,西装革履,谈吐不凡。然而,在这群衣着整齐的专家中,一位身着朴素的老者格外引人注目。当他走到会场门口时,警卫按照规定要求他签名留底。令人意外的是,这位老者只在纸上画了一条歪歪扭扭的线。警卫疑惑不解,可当得知这位老者就是总理点名要见的特殊客人时,更是满腹疑团。这位只用一条线作为签名的老者究竟是谁?

一、蛇医世家的艰难传承

季德胜出生的季家,是一个颇具特色的蛇医世家。在江苏宿迁一带,季家祖辈们以制作蛇药为生,但这份独特的手艺并未给家族带来财富。

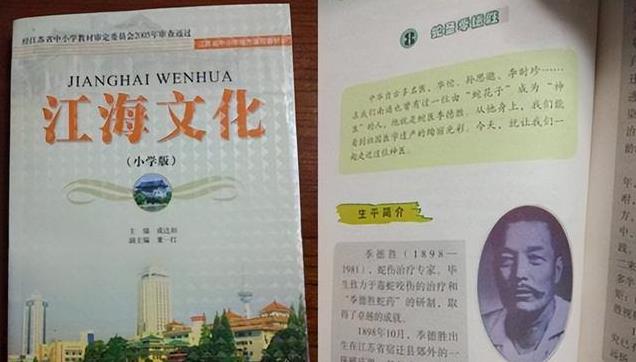

1901年,季德胜出生在宿迁城外的一座破旧古寺里。这座年久失修的古寺是季家租借来暂住的,寺内佛像蒙尘,殿堂漏雨,一家三口挤在僧房里度日。季德胜的父亲季明扬靠着走街串巷卖蛇药维持生计,有时一个月也难见几个病人。

在季德胜三岁那年,一场意外改变了这个家庭的命运。当时宿迁城外的大王庄发生了一起罕见的蛇伤事件,一名青年被五步蛇咬伤,当地郎中束手无策。季明扬闻讯赶去,用祖传秘方救活了这名青年。这一治愈案例在当地传开后,季家的蛇药声名渐起。

然而,季明扬并未因此停留在宿迁。他带着年幼的季德胜,继续在江浙一带游医。每到一处,季明扬都会寻找当地的毒蛇,研究其特性。他经常带着季德胜深入山野,教导儿子辨识各种蛇类。在这个过程中,季明扬不断改良家传秘方,使其适用于更多种类的蛇毒。

季德胜六岁时,母亲因病去世。这个打击让季明扬更加专注于医术的传承。他开始系统地教授季德胜制药技艺,从采药、辨蛇到药材处理的每个环节都亲自示范。季德胜天资聪颖,很快掌握了抓蛇的技巧。在父亲的指导下,他能够徒手捕捉剧毒蛇类,并从中提取药用成分。

1916年,十五岁的季德胜已能独立制作蛇药。这一年,浙江金华地区爆发蛇伤事件,父子俩在当地住了整整三个月,治愈了数十例蛇伤患者。这次经历让季德胜对蛇毒的特性有了更深的认识,也开始对家传秘方进行自己的思考和改进。

1923年,季明扬在南通如东县因病去世。临终前,他将记载着家传秘方的布包交给了季德胜。这个布包里不仅有药方,还有季明扬多年来对各种蛇毒的研究笔记。这些珍贵的资料,成为了季德胜后来改良蛇药的重要依据。

从此,二十二岁的季德胜独自肩负起了传承季氏蛇药的重任。他带着父亲的遗物,继续在江南各地行医,专门救治蛇伤患者。那些年,他走遍了江苏、浙江、安徽等地的偏僻乡村,凭借精湛的医术和低廉的药价,帮助了无数贫苦农民。

二、独特技艺的形成之路

继承父亲衣钵后的季德胜,开始了一段更为艰辛的求索之路。在二十世纪二十年代初期,他在江南一带游医时,遇到了一个重要的转折点。

当时在镇江郊区,一位老农被银环蛇咬伤。这种蛇的毒性极强,季德胜此前从未处理过类似病例。面对这种情况,他决定在传统药方的基础上进行改良。他采用了一种特殊的解毒草药搭配方法,不仅救活了病人,还大大缩短了康复时间。这次经历让他意识到,祖传秘方仍有改进的空间。

从1924年开始,季德胜开始系统地记录各地蛇类特征。他随身携带一个布袋,专门收集各种蛇类标本。在安徽黄山一带,他发现了当地特有的一种竹叶青,其毒性与江南常见品种有所不同。为了研究这种差异,他在当地驻留了整整半年,期间还收集了大量山区药材。

这段时期,季德胜逐渐形成了自己独特的制药方法。他不再完全依照祖传配方,而是根据不同地区蛇类的特点调整药材配比。在浙江金华山区,他发现将当地的一种山参加入药方,能显著提高解毒效果。这种创新使得季氏蛇药的适用范围大大扩展。

1927年的一次意外,更是促使季德胜对制药工艺进行了重大改良。当时他在苏州郊区救治一名蛇伤患者,发现传统的外敷方式效果不够理想。经过反复试验,他创造性地将药物制成了可内服的药片,这就是后来闻名的"季德胜蛇药片"的雏形。

这种新型药物的诞生,打破了传统蛇药只能外用的局限。季德胜在配方中加入了能够中和蛇毒的特殊药材,使药物既可外敷又可内服,大大提高了治疗效果。这一创新很快在江浙一带传开,求医者络绎不绝。

在二十世纪三十年代初,季德胜的足迹已遍布长江下游地区。他开始系统整理多年来的经验,将各地蛇类特征、毒性差异以及相应的治疗方法都详细记录下来。这些记录不仅包含了蛇类的形态特征,还有它们的生活习性和毒性变化规律。

特别值得一提的是,季德胜在这一时期还创立了一套独特的抓蛇方法。他发现,不同种类的蛇有不同的活动规律。通过观察蛇的行为模式,他能够在最安全的时机将其捕获。这种方法不仅提高了捕蛇的效率,也大大降低了被咬伤的风险。

为了验证药效,季德胜经常亲自试药。他会用极小剂量的蛇毒测试新配制的药物,这种危险的尝试为他积累了大量实践经验。到1934年,他已经能够处理二十多种毒蛇的咬伤,其中包括许多当时医学界认为难以救治的剧毒蛇类。

三、挫折与突破时期

1935年,一场突如其来的医疗事故给季德胜带来了沉重打击。在南京郊区,一位被蝮蛇咬伤的患者在服用他的药物后出现了严重的不良反应。这次事件让季德胜意识到传统经验式的用药方法存在局限性。

就在这次打击之后,一个偶然的机会改变了季德胜的医术发展方向。当年冬天,他在天津遇到了著名医学家张锡纯。张锡纯正在研究中西医结合治疗方案,对季德胜的蛇药产生了浓厚兴趣。

在张锡纯的建议下,季德胜开始系统学习西医知识。他特别关注了人体对蛇毒的免疫反应机制。通过对西医理论的学习,季德胜发现自己过去对某些症状的理解存在偏差。比如,他原本认为蛇毒引起的肿胀纯粹是毒素所致,但西医理论让他明白这还与人体的免疫反应有关。

1936年春天,季德胜在张锡纯的实验室里进行了一系列创新性实验。他将不同浓度的蛇毒与各种中药材进行组合测试,详细记录每种配比的效果。这些实验帮助他找到了多个更有效的新配方。特别是在处理蝮蛇咬伤方面,他创造性地将某些降低免疫反应的中药材加入配方,大大减少了不良反应的发生。

同年夏天,季德胜在河北保定一带遇到了一个特殊案例。一位老农被当地罕见的赤链蛇咬伤,送医时已经出现严重中毒症状。这种蛇的毒性特征与江南常见的蛇类很不相同。季德胜运用新掌握的医学知识,分析了毒素可能的作用机制,随后调整了用药方案,成功救治了这位患者。

这次成功让季德胜对中西医结合产生了更大的信心。他开始在传统配方中加入能够调节人体免疫系统的中药材,使药效更加稳定。同时,他还根据西医理论,改进了给药方式和剂量控制。

1937年初,季德胜在南京开设了一间简易诊所,专门收治蛇伤患者。在这里,他开始系统地记录每位病人的症状变化和治疗过程。这些临床记录为他后来完善治疗方案提供了宝贵的参考。

这一时期,季德胜还尝试将显微镜技术引入研究。他开始观察不同蛇毒对血液的影响,这让他对毒素的作用机理有了更直观的认识。通过显微镜下的观察,他发现不同种类的蛇毒对血细胞的破坏方式各不相同,这一发现帮助他进一步优化了治疗方案。

到1937年中期,季德胜已经建立起一套融合中西医理论的治疗体系。他不仅保留了传统蛇药的精华,还加入了现代医学的理论指导。这种结合不仅提高了治愈率,还大大降低了治疗过程中的风险。这一时期的突破,为他后来在抗战时期救治更多伤员奠定了坚实的基础。

四、战火中的坚守与传承

1937年抗日战争全面爆发后,季德胜被迫放弃了南京的诊所,随大撤退队伍转移至武汉。在武汉期间,他遇到了一个意想不到的挑战:大量伤员被日军使用的毒气弹所伤,症状与蛇毒中毒极为相似。

在汉口一家临时医院里,季德胜发现自己的蛇药对某些毒气伤患者竟有意想不到的缓解作用。这促使他开始研究毒气对人体的损害机理。通过对比分析,他发现某些毒气和蛇毒对人体的作用机制有相似之处,随即着手改良药方,专门针对毒气伤患者。

1938年春,武汉告急时,季德胜随军医队转移至重庆。在转移途中,他没有放弃收集药材和研究配方。特别是在川江沿岸,他发现了几种在江南罕见的蛇类,这些新发现为他的药方增添了新的成分。在重庆,他遇到了另一位著名医生张继元,两人开始合作研究战时救护方案。

1939年,季德胜在重庆郊区建立了一个简易药材种植基地。考虑到战时药材供应困难,他开始尝试驯养部分无毒蛇类,研究如何提取和保存蛇类活性物质。这个创举为后来的规模化生产奠定了基础。同年冬天,他还在这里成功培育出了几种珍贵药材。

1940年至1941年间,季德胜多次随军医队深入前线。在四川南部的一次战役中,他发现当地山区的竹叶青毒性特别强烈。这促使他对药方进行了新的调整,以适应不同地区蛇类的特点。在这期间,他还将改良后的蛇药制成了便于携带的"战地版",专门供前线医务人员使用。

1942年,一场意外让季德胜的研究出现了重大突破。在成都郊区,一批被毒气弹击中的伤员中,有人同时被当地的蝮蛇咬伤。在救治过程中,季德胜发现这位伤员对毒气的反应较其他人明显减轻。这个发现启发他开始研究蛇毒与其他毒素之间的关系。

1944年初,季德胜在重庆设立了一个培训班,专门教授基层医务人员使用改良后的蛇药。他将多年积累的经验编写成简明教材,包括辨识毒蛇、急救处置和用药方法等内容。这些培训为抗战后期的医疗救护工作培养了大量人才。

到1945年抗战胜利时,季德胜的蛇药已经在西南地区广泛使用。他不仅保存了这门独特的医术,还在战争环境下将其发展壮大。这段经历也让他的医术更加成熟,为新中国成立后的进一步发展打下了基础。

五、新中国成立后的发展与创新

1949年新中国成立后,季德胜回到了阔别多年的杭州。当年冬天,他在杭州城西建立了第一个规范化的蛇类研究基地。这个基地不同于此前的简易场所,配备了专门的蛇类饲养设施和实验室。

1950年春,一个重要机遇出现。浙江省卫生部门组织了一次全省性的民间医术调查,季德胜的蛇药引起了调查组的高度重视。在省里的支持下,他在杭州西湖区成立了专门的研究所,开始系统化、规范化的研究工作。

1951年,季德胜开展了一项创新性的实验。他尝试将不同种类蛇毒的提取物进行分离纯化,研究各组分的药理作用。这项研究打破了传统单纯使用整体蛇毒的方法,为后来的新药研发开辟了道路。同年秋天,他还成功研制出了第一批标准化的蛇毒提取物。

1952年至1953年间,季德胜在全国多地进行了技术交流。在贵州省的一次考察中,他发现了当地苗族的独特用蛇方法。这些传统知识与他的研究互相印证,促使他对原有配方进行了新的改进。特别是在蛇毒的保存方面,他采用了苗族的一些传统技术,显著提高了药物的稳定性。

1954年,一个重要突破出现在生产工艺上。季德胜研发出了一种新型提取设备,可以在保持蛇毒活性的同时提高提取效率。这项技术改进使得药品的产量大幅提升,成本则明显降低。同年,他还建立了一套完整的质量控制体系,确保每批产品的稳定性。

1955年夏天,研究所遇到了一个特殊案例。一位来自新疆的患者被当地特有的蝰蛇咬伤,传统配方效果不够理想。季德胜根据这种蛇的特点,研制出了专门的治疗方案。这次经历促使他开始系统研究全国各地蛇类的地理分布特征。

1956年至1957年间,季德胜组织了一支专门队伍,在全国范围内收集蛇毒样本。这次大规模调查不仅丰富了样本库,还发现了多种新的蛇毒成分。基于这些新发现,他开发出了几种针对性更强的新配方。

1958年,研究所实现了重要的技术突破。季德胜开发出了一种新型制剂,可以将不同蛇毒的有效成分按照精确比例配制,这极大地提高了药物的治疗效果。这一年,他还编写了一部详细的技术手册,系统记录了数十年来的研究成果。

1959年初,研究所开始了规模化生产。在杭州近郊建立了专门的药品生产基地,配备了当时最先进的提取设备。这个基地不仅生产药品,还成为了全国蛇 药研究的重要中心。到1959年底,季德胜的蛇药已经能够在全国范围内稳定供应,每年可以救治数千名蛇伤患者。