前言

上世纪九十年代,如果一个家庭有“三大件”——摩托车、彩电、录像机,那就算是有钱人家了。

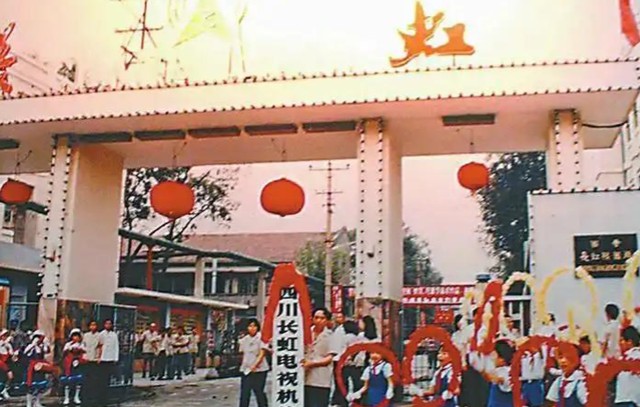

而在这“三大件”里,长虹彩电尤其受人欢迎,是很多人心目中最想要的东西。

曾经的中国彩电巨头长虹,如今却鲜为人知,它的兴衰历程堪称一部跌宕起伏的商业史诗。

长虹能够登上行业顶峰,究竟源于哪些推动因素?又是什么导致了它的衰落?

可以说,长虹的兴衰成败都与一个人息息相关,那就是倪润峰。

在他身上,究竟发生了什么?

起死回生

长虹的成立与当时的时代背景紧密相连。

1958年,响应国家“必须在四川建立军工厂”的号召,国营长虹机械厂在四川绵阳建立,它属于国家第一个五年计划中的156个重点项目,承担着生产飞机上用的火控雷达的重要任务。

改革开放后,中国经济快速发展,老百姓的日子也越过越好,大家对家用电器的需求像井喷一样爆发出来。

彩色电视机,过去算是稀罕物,慢慢地也走进了普通家庭,取代了自行车、手表、缝纫机这些老“三大件”,成了新时代小康生活的标志。

精明的生意人发现了彩电市场的巨大潜力,外国品牌也纷纷来到中国,比如韩国的LG、日本的索尼这些大牌,带着它们先进的技术和成熟的产品,想在中国市场上赚一笔。

这样一来,国内彩电市场的竞争越来越激烈。

面对市场经济的大潮,以前在计划经济体制下的国营企业,纷纷遇到了转型难题。

如果不能转型,长虹的下场只有倒闭。

就在这个时候,一位重要人物的出现改变了长虹的未来。

1985年,41岁的倪润峰,一位从大连工学院机械制造专业毕业,且拥有多年生产实践经验的工程师,成为了长虹的厂长。

当时的长虹面临困境,倪润峰的任务就是带领企业摆脱困境并实现转型。

但他并没有被困难吓住,明白要让长虹重获新生,必须改革国企的弊病,积极拥抱市场经济。

他带领团队深入研究市场,了解消费者的需求,分析市场的发展趋势,发现了彩色电视机市场的巨大潜力,并决定以此作为长虹转型的方向。

长虹本身就具备一定的电子技术基础,因此转型生产彩电,实际上是顺应了市场趋势,发挥了自身优势。

为了更快地赶上国外品牌的技术水平,缩短差距,倪润峰顶住各方面的压力,大胆决定引进日本松下的先进彩电生产线和射线管显示屏生产技术。

要知道,在那个年代,这可不是一件容易的事,这需要投入大量的资金,也意味着要承担巨大的风险。

但后来的事实证明,他的这个决定非常英明。

升级后的长虹彩电,质量好,价格也实在,很快就受到了消费者的喜爱,成功在市场上站稳了脚跟,销量一路猛增,成为了四川彩电市场的领头羊。

更厉害的是,倪润峰还很有远见地把长虹和民族品牌形象联系在一起。

在那个大家越来越重视国货,爱国情绪高涨的时候,长虹的这一招无疑是非常成功的。

这进一步提升了长虹的品牌影响力,扩大了市场占有率,赢得了更多消费者的认可和支持。

飞黄腾达

90年代,长虹迎来最好的时光,堪称民族品牌的骄傲。

在倪润峰的领导下,长虹彩电的销售份额飞速增长,稳坐行业第一的位置,创造了“卖出三台电视,就有一台是长虹”的市场奇迹。

1992年,长虹彩电卖出超过一百万台,一时风头正劲,成为家电行业的传奇故事。

倪润峰也因此被人们称赞为“中国彩电大王”,名声迅速传播开来。

倪润峰没有被眼前的成绩冲昏头脑,他非常清楚市场竞争的激烈,特别是来自国外品牌的竞争压力。

为了能进一步扩大市场占有率,他果断地采取了“价格战”这个有力的手段。

为了处理积压的旧彩电,他大幅降价,甚至低于成本销售,这在行业内引起了很大反响,彩电市场顿时充满了竞争的火药味。

虽然这种策略在短期内减轻了资金压力,清空了库存,赢得了消费者的喜爱,但也给长虹未来的发展埋下了隐患。

1996年,长虹遭遇LG、索尼等国外彩电巨头的猛烈冲击。

为了应对挑战,倪润峰再次祭出价格策略,在保证产品质量的前提下,大幅降低彩电价格,降幅在150到850元之间。

凭借更具竞争力的价格和同样出色的品质,长虹有效遏制了外资品牌的扩张,牢牢捍卫了其在中国市场的领先地位。

这段时期,长虹的市场占有率快速增长,年销售额突破百亿,成为名副其实的“中国彩电大王”,成为中国家电品牌的骄傲。

不过,盛极必衰,长虹也没能逃脱这个规律。

走下坡路

过度依赖价格战,导致长虹忽略了技术创新的重要性,在技术研发上的投入不够,错过了发展的好机会,没能及时跟上新技术的研发和应用。

倪润峰的野心很大,他不甘心只在国内市场获得成功,而是想要“成为世界顶尖的公司”。

他认为长虹有五大优势:不缺钱,牌子硬,公司规模够大,市场前景广阔,还有竞争压力。

但是他的多元化和国际化策略却没有达到预期效果,在新业务领域始终没有突破,国外市场也没有打开。

急于求成的他,在追求快速扩张的时候,犯了一个大错。

为了更牢固地掌握市场,倪润峰推出了“清理门户”政策。

他想控制彩电的关键部件——显像管的供应,打击竞争对手,想要实现市场垄断。

他花了大量的钱,囤积了市场上七成的显像管,这让其他的彩电企业面临原材料不足的问题。

不过,时代变化太快了,科技进步超乎想象,长虹却一直坚持用老旧的显像管技术。

当长虹积压大量显像管时,液晶电视突然出现,它更轻、更省电、画面更清楚,迅速取代了显像管电视,成为市场的主力。

积压的显像管变成了大麻烦,价值也大幅降低,造成了严重的经济损失。

为了填补巨额亏空,倪润峰心急如焚,如同溺水之人抓住稻草,与一家叫做APEX的美国小公司达成了合作。

他寄希望于这家公司能帮长虹卖掉大量积压的显像管,快速回笼资金。

可惜的是,这实际上是一个圈套。

APEX拿到货后,根本没有支付长虹任何钱财,直接卷走了全部货物,并且人间蒸发。

这让长虹遭受了高达40亿人民币的巨大损失,实力大减。

那40亿元的损失,在当时的中国企业眼中,简直是个无法想象的巨款,给长虹带来的打击是致命的。

这就像压垮骆驼的最后一根稻草,直接导致了企业崩溃。

由于没有抓住技术升级的机会,再加上这笔巨大的亏损,长虹的市场份额迅速下降,被其他竞争对手赶超。

以前的彩电行业领头羊,最终沦落为三线品牌,实在让人感到惋惜。

结语

现在的长虹,虽然推出了空调、冰箱、数码产品、芯片、能源、小家电等等各种各样的产品,想要变成一家什么都做的综合性企业,但是过去那种风光的日子已经过去了,品牌也远不如以前那么有名气。

长虹的发展变化,就像是一个时代的缩影。

企业要发展,必须跟着时代的变化走,掌握核心技术才是最重要的。

信息来源:

金融界在 2024-09-03关于《四川长虹:紧抓政策和市场机会,强化技术创新以推动公司良性发展》的报道

中国日报网在 2005-01-05关于《长虹在美正式起诉Apex,追讨4.84亿美元欠款》的报道

人民网在 2005-01-06关于《长虹起诉美代理商追讨巨债 Apex反咬长虹》的报道

新华网在 2024-12-23关于《长虹多项科技创新成果亮相大湾区》的报道