成名神话背后的代价

2011年的那个春天,山东菏泽单县朱楼村的麦田里,42岁的朱之文放下锄头,穿上借来的军大衣,在山东卫视《我是大明星》的舞台上,用一曲《滚滚长江东逝水》改写了人生轨迹。

这个连普通话都说不标准的农民,用天生浑厚的嗓音撕开了命运的口子。

央视《星光大道》的月冠军奖杯、2012年春晚的聚光灯,将这个农民歌手推向了前所未有的高度。

但命运的馈赠往往标着隐形价格。

当朱之文在老家院中喂鸡的画面被无人机航拍成千万级流量的短视频时,一场持续15年的隐私围猎悄然开启。

2023年《中国网络暴力治理研究报告》显示,72.3%的草根网红遭遇过持续性网络暴力,而朱之文正是其中最典型的样本。

在流量狂欢的背后,是人性异化的真实写照。

网络暴力的多重面相

在朱楼村,每天上演着荒诞的现代寓言。

有人用AI换脸技术将朱之文植入低俗短剧,有主播为求关注度假扮重症患者跪地求助。

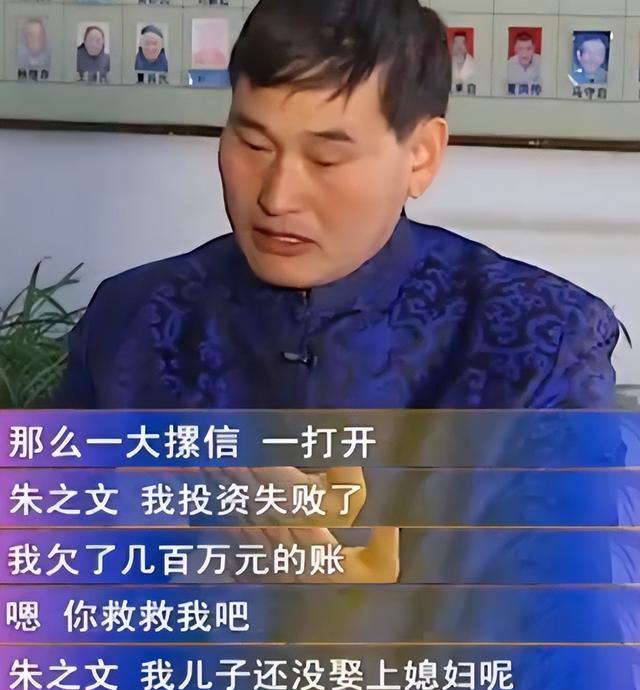

朱之文手机里存着1372条未读私信,其中63%是借款请求,27%是谩骂威胁。

当部分网民将自身困境投射到成功者身上时,朱之文就成了承载集体焦虑的情绪容器。

司法维权破局之路

2024年5月的那个清晨,北京某公证处的取证室里,朱之文代理律师团队正在对第84条侵权视频进行哈希值固定。

这场持续四年的网络暴力,终于迎来司法亮剑时刻。

在庭审现场,被告张某的道歉显得苍白无力。

这个拥有32万粉丝的短视频博主,四年间通过诋毁朱之文获利超76万元。

根据《网络安全法》第46条和《刑法》第246条,他的行为已构成诽谤罪。

中国社科院2024年《网络法治蓝皮书》指出,每起成功维权的网暴案件,可使同类事件发生率下降18%。

重构网络文明的集体使命

这个因朱之文而兴起的直播圣地,如今成为反思数字伦理的活标本。

当我们剖析朱之文事件时,实际上在诊断整个数字社会的免疫系统。

这种进步在朱之文维权事件中得到印证:超过83万网友在话题页签下《文明上网承诺书》,某直播平台主动下线1.2万个侵权账号。

这些数据揭示了一个真相:对抗网络暴力,需要技术治理与人性觉醒的双重进化。

在田间地头,朱之文开始教孙子唱《沂蒙山小调》。

这个细节被偶然拍下后,意外获得270万点赞。

这或许预示着新的转机——当我们在算法中注入人性温度,数字世界就能生长出文明的根系。

结语

十五年前,朱之文用歌声打开命运之门;十五年后,他用法律为千万网暴受害者推开希望之窗。

这个农民歌手的维权之路,恰似数字文明进程的微缩影像——在流量与法治的碰撞中,在伤害与治愈的交替里,我们每个人都是参与者与见证者。

当朱之文再次站在自家院中歌唱时,那些曾经对准他的镜头,是否该学会保持礼貌距离?

A小严

朱之文严重违法!央视新闻调查组这次进驻朱楼村!主要是调查群众举报最多的朱之文给儿子盖的二层小洋楼,占地八百多平方,宅基地严重超标,违规违法;而且朱楼村大舞台建造是挪用扶贫专项基金,未经批准的项目就先建造了。大舞台建造后,改变了大舞台性质和用途。非法毁林毁耕地三百多平方,大片配套功能无用武之地,导致大量耕地长期闲置浪费。村民意见很大,占用土地一亩补偿三百多元,不符合市场土地价格!朱之文的画皮必须剥去!这样靠炒作儿媳出轨离婚村民借钱不还的劣质网红必须封杀!!!