甲骨文中的"蜀"字,犹如一只身体蜷曲的蚕,使人联想到古蜀人的祖先"蚕丛"的部族,这一部族将野蚕"蠋zhú"驯养为家蚕,古蜀人因此得以制作丝绸;而另一方面,甲骨文的"蜀"字又如同一条盘曲的龙或蛇,这与神话传说中掌控天地明晦的天神"烛龙"——"人面龙身而无足""直目正乘"形象颇似,故有观点认为,"烛龙"即"蜀龙",其与蚕丛皆为古蜀原始宗教崇拜中的尊神,烛龙是开辟神话中的天神,蚕丛是祖先崇拜中的祖宗神。

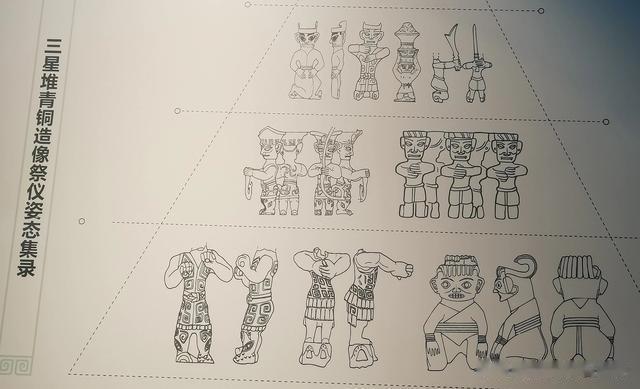

通过精致的祭祀器物和体系成熟的祭祀活动,古蜀先民借助"神"的力量经营着自己的王国。祭祀仪式中,群巫翩然起舞,"神"的力量与"人"的力量合二为一,那带着神秘微笑的青铜面具,既是"神"的化身,也是"人"的领袖。

《左传》有述:"国之大事,在祀与戎。"在古代,除了军事力量外,治理国家最重要的就是祭祀。在生产力水平较低、物质资源较为匮乏的情况下,古蜀先民的日常生活几乎完全取决于当时的自然条件,而对于相信"万物皆有灵"的古蜀人而言,能够与"神明"沟通的原始宗教活动就成了"头等大事",执行祭祀工作的人同时也是古蜀社会中的重要成员,他们掌握着与神明沟通的"神权"和管理世俗社会的"人权",他们就是沟通神明世界和世俗世界的"巫"。

三星堆遗址出土了近百件青铜圆雕头像,它们面部形态夸张,有着不同样式的冠、发造型,这些青铜雕像没有脖颈以下的部分,可能是因为其身体部分原本为木质材料,没有保存至今。根据青铜头像的不同面貌和冠、发造型,学者们推测,它们可能代表着不同族群和社会阶层。

尊、罍是商周时期中原地区典型的青铜容器。三星堆遗址的两个祭祀坑共出土了8尊2罍,是蜀地与中原文化进行交流的实物证据。古蜀人在吸收、借鉴中原青铜容器时,精心选择了青铜尊、晷作为核心礼器组合,进而形成了四川地区青铜文化的特征之一,并赋予了青铜尊独特的祭祀功能。

三星堆遗址出土了近百件青铜圆雕头像,它们面部形态夸张,有着不同样式的冠、发造型,这些青铜雕像没有脖颈以下的部分,可能是因为其身体部分原本为木质材料,没有保存至今。根据青铜头像的不同面貌和冠、发造型,学者们推测,它们可能代表着不同族群和社会阶层。

金沙遗址出土金器上百件,数量与种类是同时期中国发现之最。金沙遗址出土的金器与三星堆遗址出土的金器,在造型、风格上完全一致,证明了金沙遗址在文化上是对三星堆文化的承袭。金沙遗址金器数量巨大,制作精良,其造型和图案具有强烈的象征意义,蕴含着丰富的古蜀文化信息,是通天应神的神器,也是古蜀先民们神衹信仰与祭祀文化传承关系的物证。

古蜀崇尚黄金的传统从三星堆文化时期就已经开始,是古蜀文化值得注意的文化传统。中原地区的古代先民对于黄金饰品似乎不如对玉器那般喜爱,而古蜀人却是目前已知的世界上早期开采和使用黄金最多的部族,这些黄金饰品显示了他们高超的黄金制作工艺和独特的审美意趣。

这件"扁平"的青铜眼外形酷似鸟类,或许是将"鸟"与"眼睛"的形象合二为一而制作的器物。它有着墨绘痕迹,可能是古蜀先民为其画出的瞳孔线条。古蜀文明的中心转移至今成都及周边地区后,古蜀造物的艺术风格变得更加收敛和简约,纹饰的线条也从刚劲变得流畅。从这件扁平的青铜眼上,看不到古蜀人追求"神力"而打造的突出瞳仁,我们或许可以认为,古蜀人在这一阶段变得理性了。

戴冠纵目面具的双眼、双耳采用镶铸法铸造,眼球向外突出约10厘米眼眉面有黛色,眼睛下是向内卷曲的鹰钩鼻,以及一张宽阔的、如同微笑一般的嘴,其口唇尚留有朱砂的痕迹,面具的双耳向两侧充分展开。面具额头中央,以补铸法安装有高达68厘米的夔龙形额饰,龙头向下,尾部卷曲,背部是如刀锋般的羽翅,极具威严。

古蜀先民在其独特的社会意识和宗教观念的影响下,制作出大量造型夸张的青铜面具,这些面具貌似人面,但同时又具备了不属于人类的特征——突出的眼睛、张扬的双耳、宽阔的嘴……古蜀人相信,这些人类五官原本的功能,会随着它们造型的夸张而得到增强,这样,人便拥有了"神"的力量。