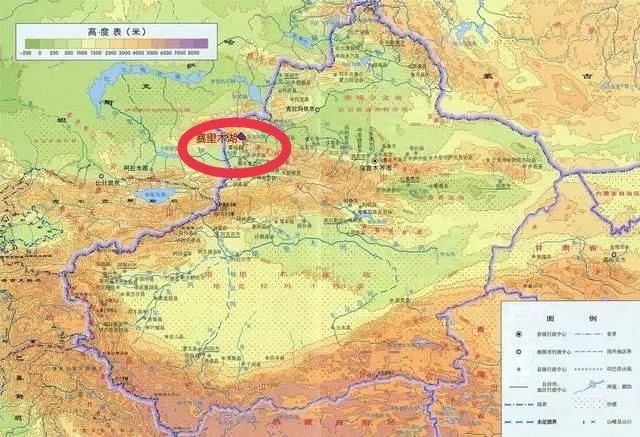

赛里木湖,位于中国新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州的博乐市境内,处于北天山山脉中,紧邻伊犁哈萨克自治州霍城县。

这座湖泊拥有多种名称,如“赛里木淖尔”(蒙古语,意为“山脊梁上的湖”)、“净海”和“三台海子”。

其依靠大西洋的遥远馈赠,在干旱的亚欧大陆腹地维系了千万年的存在。当西风掠过湖面,每一道涟漪都诉说着水汽跨越7000公里的传奇旅程,被誉为“大西洋的最后一滴眼泪”。

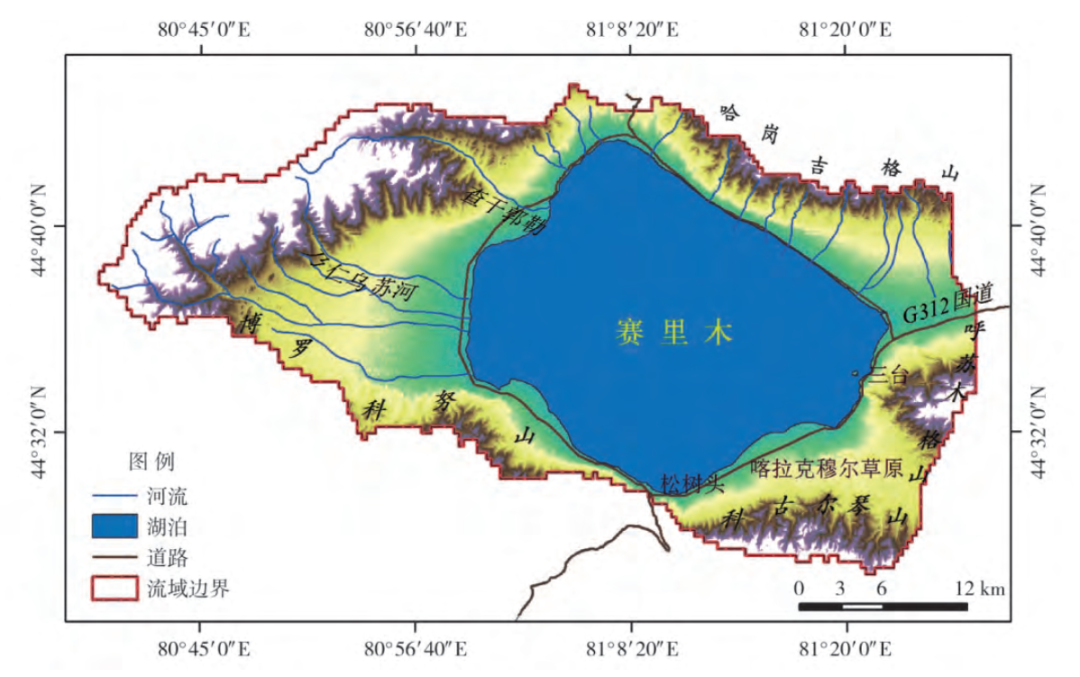

赛里木湖位于新疆博尔塔拉蒙古自治州,湖面东西长30公里,南北宽25公里,平均水深46米,最深处达92米。这个高山封闭湖没有自然出水口,湖水完全依赖降水与冰川融水补给。

其是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水微咸湖。环湖的科古尔琴山与别珍套山如天然屏障,将湖区与准噶尔盆地的荒漠隔开,形成独特的山地小气候,南以科古琴山与伊犁谷地相隔。

湖泊东西长29.6公里,南北宽25.7公里,总面积约458平方公里。平均水深约46.4米,最深处可达100米以上,水质清澈,透明度可达10-12米。蓄水总量210亿立方米。

湖区的气候特点属于温带大陆性气候,冬季长、严寒,夏季短、炎热,春季秋季节变化剧烈。湖水主要由雪水和雨水补给,经砂砾层过滤后入湖,因此湖水清澄碧透。

湖泊非常壮观

赛里木湖的成因大约在7000万年前的喜马拉雅造山运动中,天山山脉的持续隆升与准噶尔地块的沉降,在博罗科努山前形成断陷盆地。

由于基底是不透水的古生代变质岩,且四周被断层围限,形成了一个天然的蓄水盆。虽然年蒸发量高达1200毫米,但年均入湖水量1.5亿立方米,保持着微妙的水量平衡。

大约20万年前,天山山脉的冰川活动显著,冰川的侵蚀和沉积作用塑造了赛里木湖盆地的形态,填充了冰雪,随后融化形成了湖泊。

初期这里分布着数十个小湖泊,随着构造运动加剧,断层活动将小湖串联成统一水域。

赛里木湖位于天山西段,地处准噶尔盆地西南端。由于地理位置特殊,它能够接受到来自大西洋的湿润气流。

由于地球自转产生的力和大气中的压差,驱动了的西风带的形成,大西洋湿润气流通常是由西向东流动。这些湿润的空气团在穿越欧洲、俄罗斯西部和哈萨克斯坦后,抵达亚洲中部的天山山脉。

每年春夏,盛行西风带着大西洋的水汽向东奔袭,在7000公里的长途跋涉后,抵达天山北麓时仍保留着最后的水分。这些水汽遇天山抬升,形成地形雨,年降水量可达400毫米,是周边荒漠区的3倍。

气象数据显示,湖区60%的降水集中在5-8月,恰好与附近的冰川融水高峰期重叠,形成"天降地涌"的双重补给。

当湿润气流遇到天山山脉时,由于山脉的阻挡作用,气流被迫抬升。当气流抬升时,温度下降,降温会导致空气中的水蒸气达到饱和点,从而凝结成水滴或冰晶,形成云和降水。这就是所谓的地形雨。

尽管在穿越广阔大陆的过程中,大部分水汽会被沿途的降水消耗,但依然有部分湿润气流能够抵达遥远的赛里木湖区域。赛里木湖位于天山山脉的迎风坡,即山脉的西侧,因此能够有效地捕捉到这些湿润气流带来的降水。

伊犁谷地降水较多也是这个原因

赛里木湖的渔业养殖赛里木湖水质好,常年低温,为高白鲑等冷水鱼提供了良好生活环境。自1998年起,从俄罗斯引进了高白鲑、凹目白鲑等冷水鱼种进行养殖,使赛里木湖成为新疆重要的冷水鱼生产基地。

赛里木湖建立了一个占地面积6.6公顷的冷水鱼繁育基地,专门用于实现高白鲑的人工繁育。这些恒低温孵化器每年可以孵化高白鲑受精卵8000万粒,在繁育中心培育3个月后,选育1500万尾投放到赛里木湖自然生长。

自2015年以来,赛湖渔业累计向赛里木湖投放了近亿尾冷水鱼种,使得赛里木湖的冷水鱼资源量增长到3000吨,为当地的渔业经济注入了新的活力。

赛里木湖是中国内陆干旱区最完整的山地原生性湿地景观,融合了湖泊、湿地、草原、森林、雪山、冰川等多种生态系统。

四周是倾斜低岸,水草丰美,为优良牧场。湖水清澈蔚蓝,因风景绝美一直是新疆最著名的几大景点。

周边地区是许多珍稀鸟类和其他野生动物的家园,包括天鹅、野鸭、鹰隼等,还吸引了大量的天鹅、北山羊、狐狸、马鹿、狼等珍稀动物。

赛里木湖还是国家湿地公园,该公园总面积为1301.4平方公里,其中湿地总面积为541.6平方公里。生态保护成效显著,湖水水质平均达到Ⅱ类标准,透明度高达12米,在全国湖泊类水质指标中位于前列。

![一家老小出去旅游,费用应该谁出?[思考]](http://image.uczzd.cn/14012080881121997662.jpg?id=0)

用户11xxx02

大西洋最后一滴眼泪

文斌聊美食

我就在新疆。准备明天去看看。[得瑟]

神经蛙

可惜伊犁河下游不在中国手里[横脸笑][横脸笑]

易GC

赛里木湖说是中国最美的湖泊也不为过!