2023年5月的某个深夜,重庆大剧院里流淌着《渔舟唱晚》的旋律。霍尊将额头贴在施坦威钢琴漆面上,感受着琴键震动带来的细微触感。这场被媒体称为"涅槃重生"的演唱会,在预售阶段就冲上大麦网热搜前三,但现场仍有两成空座——那些空缺的位置,像无声的诘问,见证着顶流艺人从云端跌落凡尘的抛物线。

当《卷珠帘》在2014年春晚舞台响起时,霍尊的岛式唱腔恰好击中了传统文化复兴的集体情绪。据中国音乐产业研究院数据显示,那年国风音乐市场规模同比暴涨187%,B站国风视频播放量突破50亿次。霍尊的横空出世,完美契合了文化自信建设的时代命题。

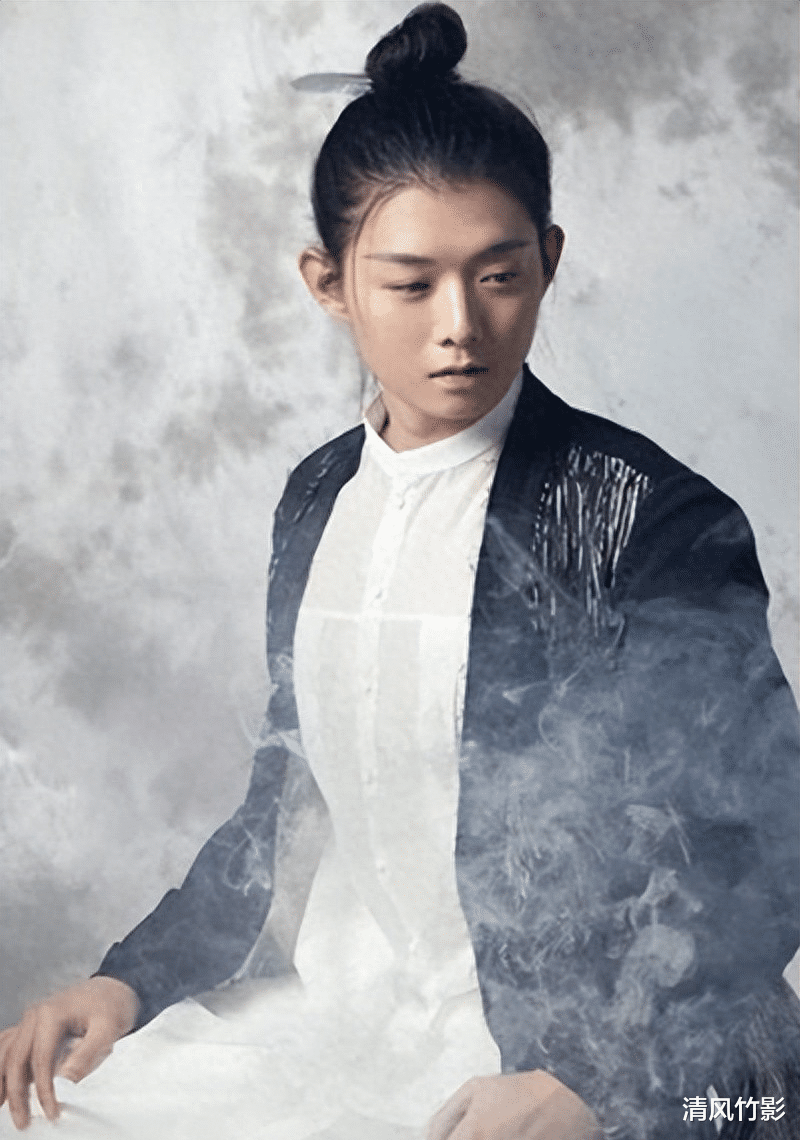

这位自幼浸泡在昆曲与西洋乐中的音乐人,在经纪团队精心策划下,将自己打造成行走的文化图腾。他出席活动必穿手工刺绣长衫,工作室刻意营造"琴棋书画"的生活场景,甚至日常对话都会引用《诗经》词句。这种刻意经营,让他在2018年福布斯30岁以下精英榜评选中,成为唯一入选的传统音乐人。

但文化符号的构建如同在流沙上筑塔。2021年8月的某个凌晨,"沪上情欲流"聊天记录曝光时,那些"小琵琶精"的轻佻称谓,瞬间击碎了苦心经营的古典人设。中国社科院网络舆情研究所的监测数据显示,事件爆发后72小时内,"霍尊"词条的负面情感指数从12%飙升至89%,相关话题累计阅读量突破80亿次。

在这场全民围观的情感审判中,我们窥见了饭圈文化的深层悖论。粉丝们既渴望偶像具备神性的完美,又暗中期待神像崩塌的戏剧性转折。霍尊事件中,陈露的九宫格长文在24小时内获得327万次转发,而霍尊工作室的澄清声明转发量不足3万——这种数据落差,折射出网络舆论场的非理性特质。

清华大学传播学院的最新研究表明,艺人形象崩塌事件的传播存在"三波峰定律":第一波是爆料引发的情绪狂欢(72小时),第二波是资本切割带来的二次传播(1-2周),第三波则是行业反思(1-3个月)。霍尊事件中,湖南卫视在舆情爆发后7小时就宣布解除合作,这种应激反应机制,暴露出文娱产业风险评估体系的脆弱性。

更值得深思的是传统艺术与现代传播的适配难题。中央音乐学院2023年发布的《国风音乐发展白皮书》指出,78%的国风艺人存在"人设焦虑"。他们既要保持传统文化的庄重感,又要适应短视频时代的碎片化传播,这种撕裂感最终在霍尊身上集中爆发——当他在直播间用戏腔翻唱《学猫叫》时,评论区充斥着"跌落神坛"的叹息。

霍尊的沉浮轨迹,恰似传统艺术现代转型的隐喻。他在重庆演唱会尝试的电子戏腔版《牡丹亭》,虽然赢得年轻观众喝彩,却在戏曲界引发激烈争论。北京戏曲家协会的调研显示,这种创新形式使95后观众增长45%,但资深戏迷流失率达31%。这种代际审美割裂,恰是传统文化现代化必须面对的阵痛。

更严峻的考验来自商业逻辑与艺术追求的平衡。霍尊工作室曾披露,其单曲制作成本中,服化道占比高达43%,远超行业平均的15%。这种重金打造的文化符号,在遭遇舆情危机时反而成为负资产——当品牌方集体解约时,那些价值百万的定制戏服只能尘封在仓库。

但危机中亦孕育着转机。2023年底,霍尊与苏州评弹团合作的数字专辑《吴音雅集》,通过NFT技术限量发售,首周销售额突破千万。这种将传统艺术与区块链结合的尝试,虽遭非议,却为行业提供了新思路。中国艺术研究院专家指出,这可能是破解"叫好不叫座"困局的关键路径。

当霍尊在重庆演唱会安可环节唱起重新编曲的《卷珠帘》时,有位老戏迷在弹幕写下:"你毁掉了我们心中的谪仙人,却让我们看见了真实的艺术家。"这场持续三年的舆论风暴,撕开了流量时代的华丽帷幕,暴露出传统文化现代化进程中深层次的矛盾与机遇。

或许正如霍尊在最新采访中所说:"古琴不会因为弹奏者的瑕疵而失去音准。"当我们放下对文化符号的神化期待,或许能更从容地面对传统艺术的现代转型。毕竟,在这个人人都是自媒体的时代,真正的文化传承不在完美人设里,而在那些敢于直面缺陷的创新探索中。