在云南昆明医科大学生命科学馆的门口,两具傲然站立的人体骨架引人注目。

每当有学生经过,都会对着“他们”深深鞠躬,他们曾影响了一批人选择在离世后捐献遗体。

他们是少有的医学泰斗夫妻,生前治病救人,死后“教书育人”。在离世14年后,他们用这种特殊方式再次“重逢”。

但是20多年前,当他们做出捐献遗体的决定时,曾受到重重阻碍,甚至如今,他们的子女都备受诟病。

他们究竟是谁?这对夫妻是如何等来了14年后“重逢”的?

穷小子与富家千金

这两具并肩而立的人体骨架是著名的医学泰斗,也是医学伉俪--李秉权和胡素秋。

在过去那个讲求门当户对的年代,他们的结合颇为传奇。

1922年2月28日,云南省保山市腾冲县的一个寒门家庭,李秉权出生了。李家贫寒,靠着小手工业勉强维持生计。

在穷小子李秉权出生8个月后,胡素秋呱呱坠地,她的起点与李秉权截然不同。

胡素秋的父亲胡瑛是黄兴的弟子,武昌起义的组织者之一。

出生将门之家,胡素秋从小就接受了良好的教育,举手投足优雅得体,有着远超同龄人的眼界和格局,是十足的“白富美”。

但两个看似差异巨大的人,却因为相同的精神内核穿越人海和世俗观念走到一起。

李秉权虽然家中贫苦,还早早地失去了双亲,但胸中有一腔热血,他目睹国家被日寇侵略,人民困苦山河破碎,靠着亲戚的接济和自己的勤俭,刻苦读书奋发图强。

中学毕业后,怀揣远大志向的李秉权考入国立云南大学医学院医学系,站上医学救国的起点。

李秉权入学后一年,同样心怀报国梦的胡素秋考入国立云南大学医学院医疗系,与李秉权成了校友。

李秉权入学后依旧刻苦读书,经常在学校图书馆看书一看就是一天,图书馆闭馆后,他还会到附近的茶馆继续学习。

李秉权深知自己家境贫苦,去茶馆通常只是要一杯免费的白开水就继续埋头苦读。

有一次,李秉权照例来到茶馆夜读,却不知道灯火阑珊处的自己,成了胡素秋眼底的风景。

来到此处读书的胡素秋,看到夜光下高大、英俊的李秉权孜孜不倦的样子,禁不住侧目。打听后得知,李秉权是自己同校的学长。

相同的志向与执着,让两个人越走越近,于是始于颜值、陷于才华、忠于人品,最终认定了彼此。但两个人的结合仍需经历重重考验。

胡素秋出身名门,当父亲听说女儿喜欢上一个籍籍无名的穷小子李秉权时,是坚决反对的。

胡素秋的父亲

身为标准的白富美,胡素秋身后不乏各种来自名门世家的追求者,但她就看上了与自己家世差距很大的李秉权。

当父亲问她为什么是李秉权时,胡素秋坚定地回答:

“秉权贫贱不移、自强不息,他尊重我、爱护我,最重要的是,他有一颗以民族大义为重的赤子之心。”

胡素秋一席话令父亲大为震撼,也逐渐放下心中的担忧,决定成全女儿与李秉权的这份感情。

1949年,胡素秋经过6年苦读,从医学院毕业,进入甘美医院妇儿科,担任助理住院医师。

同年十二月,李秉权与胡素秋步入婚姻的殿堂,成为一对令人称羡的医学伉俪。

“开颅第一人”

婚后的李秉权与胡素秋,举案齐眉相敬如宾,他们心中有着相同的愿望,那就是:为了新中国的医学事业而奋斗终生。

李秉权和胡素秋成婚后不久,两人就一起受聘进入云南大学医学院昆明附属医院,成为新中国第一批医师。

进入医院后,李秉权和胡素秋虽然被分配进放射科和妇产科,但他们并不是只关心自己的工作。

医院里其它科室需要人手,两人都会主动帮忙,从不计较个人得失。

1953年2月,全国首个神经外科专业医师培训班开班。

李秉权凭借出色的临床能力,成为全国受邀参与培训的23名优秀年轻医生之一,也成为新中国培养的首批神经外科医师之一。

他深知祖国在医疗,特别是神经外科方面所存在的大量空白,便将自己全部的精力都投入到相关领域的研究和临床实践中。

马不停蹄,不断创造着新的“第一”。

1960年,李秉权突破云大外科没有专门病床,没有固定助手以及没有开颅专科器械的条件限制,与神经内科同仁共同创立云南第一个神经外科门诊。

自此李秉权奔走在治病救人的第一线,并在突破性地完成了云南第一台开颅手术,被称为“开颅第一人”。

他以精湛的医术和救死扶伤为本的医者仁心,救治了无数病患,并不断取得新的成绩。

在1966年5月5日,李秉权顺利完成了国内第一次有记录记载的“人体大脑半球切除术”。

患者是一位癫痫8年,左侧偏瘫的16岁少年,在李秉权的手术刀下,患者告别病痛,拥有了自主工作和生活的能力。

1979年,李秉权获“全国劳动模范”称号,成为业界公认的医学泰斗,受到各种表彰。

在李秉权不断攀登实现追求的时候,胡素秋也步履不停。

她扎根妇产科领域,一路深耕成为院内的妇产科主任,更是知名的妇产科专家。

同时胡素秋所撰写的《妇女更年期卫生》,至今都有着很强的指导意义。

这对医学伉俪互相支持,有着共同的理想和目标,从未忘记自己对待病人和医学事业的那颗初心。

但自古事业家庭难两全。

李秉权和胡素秋婚后共生下了三个孩子,因为工作两个人经常是忙到顾不上彼此,也根本回不了家。

在孩子的成长过程中,想见爸妈一面并不是一件容易事。

即便是有空回到家,李秉权为和胡素秋也不会完全放下患者,见了面依旧要不停地讨论病情和救治方案。

食堂成了李家一家五口最常见面的地方,而因为李秉权和胡素秋都是把病患放在第一位,有时到食堂都赶不上饭菜。

所以在幼小的孩子们的记忆中,家庭聚餐时最常见的菜谱就是饼干+水。最常听到的声音就是:“李秉权,急诊!急诊!”这样的呼唤。

每当听到大喇叭里出现父亲的名字,孩子们就懂得父母又要离开了。为了工作和自己热爱的事业,李秉权和胡素秋缺席了孩子的成长。

但三个孩子从没有怪过父母,在他们看来,父母为医疗事业尽心竭力,是称职的医生,他们的敬业精神深深影响自己。

所以,后来三个子女长大成人后,也都成为了十分优秀的医生。

但有一件事情,让他们一度无法理解父母,也因为这件事,在父母死后他们曾一度背负骂名。

人生最后一张“荣誉证书”

在李秉权和胡素秋一心投入到事业中,为病患解除病痛,为医疗事业不断贡献新的成就的过程中,两个人的身体因为不知疲倦地操劳出现了问题。

胡素秋曾经先后三次因病手术,李秉权都因为工作没法陪伴在身边。

其中一次,胡素秋接受子宫切除手术时突发性大出血,情况危急。

李秉权却因有病患急需救治,最终在最爱的妻子和最关切的病人之间,他选择了放下自己的小家,奔赴为大家的一线。

对于这些,胡素秋从没有怪过李秉权,而是如当初选择他时一样坚定地理解、支持着李秉权。

1993年,71岁的李秉权正式退休,虽然从原来奔忙无休止的位置上走下来,李秉权也没有完全停歇。

依旧会参加医学会议、专家门诊,每天还要坚持读书、写作、翻译医学著作,做着相关方面的研究。

身为一个医疗工作者,李秉权也感觉到自己的身体状况逐渐在走下坡路,于是他做了一个令孩子们一时间都无法接受的决定:捐献遗体。

虽然同为医生,但李秉权是家人,是自己深爱敬重的父亲,三个孩子都希望父亲可以入土为安。

但李秉权却十分坚持,年轻时他为了学习和学校的研究曾亲自上山挖骨架,所以他知道可供教学和科研的遗体少之又少。

而比起埋在泥土里,他觉得自己的这副躯体得用在更有意义的地方,才算实现了真正的价值。

与儿女的态度不同,胡素秋在得知丈夫的决定后,全力支持并表示自己死后也要和他一样,捐献遗体为医疗研究尽自己最后一份力。

一方面是二老的意见一致,另一方面是儿女的孝心,一直步调相同的李家人第一次产生不同意见。

李秉权虽然个人意愿坚定,但也并不愿强硬要求子女按照自己的意愿被动行事,他想获得孩子们发自内心的认同和支持,这也成了李秉权最大的心事和未了之愿。

2005年,83岁的李秉权在病重之时,依旧放不下自己捐献遗体的这份心愿。

看着病入膏肓的父亲,儿女终于承受不住老人的再三要求,同意了父亲的愿望。李秉权如愿领到了捐献遗体的“荣誉证书”。

手捧着人生最后一张荣誉证书,李秉权笑着感慨:“总算是了了我的心愿了。”

2005年3月29日,从医58年,救治病患无数的李秉权教授因病辞世。

遵照生前遗愿,家人将他的遗体捐献,成为母校昆明医科大学教学研究的“大体老师”。

生前成就了无数第一的李秉权,也成为了云南省第一位捐献遗体的医学教授。

可是李秉权捐献遗体的壮举,却也引来一些无端揣测和诋毁。

因为李秉权拿到捐献证书到去世,中间只相隔了21天,有些好事之徒质疑,李秉权是知道自己时日无多才想到捐献遗体。

胡素秋知道后并没有保持沉默,而是愤怒回应:“这是老李一生的心愿,并不是一时的心血来潮,希望你们不要再打扰他了!”

后来的胡素秋也如自己当年所说,追随李秉权的脚步填写了遗体捐献表。

2015年,在李秉权去世的第十个年头,93岁的胡素秋与世长辞。

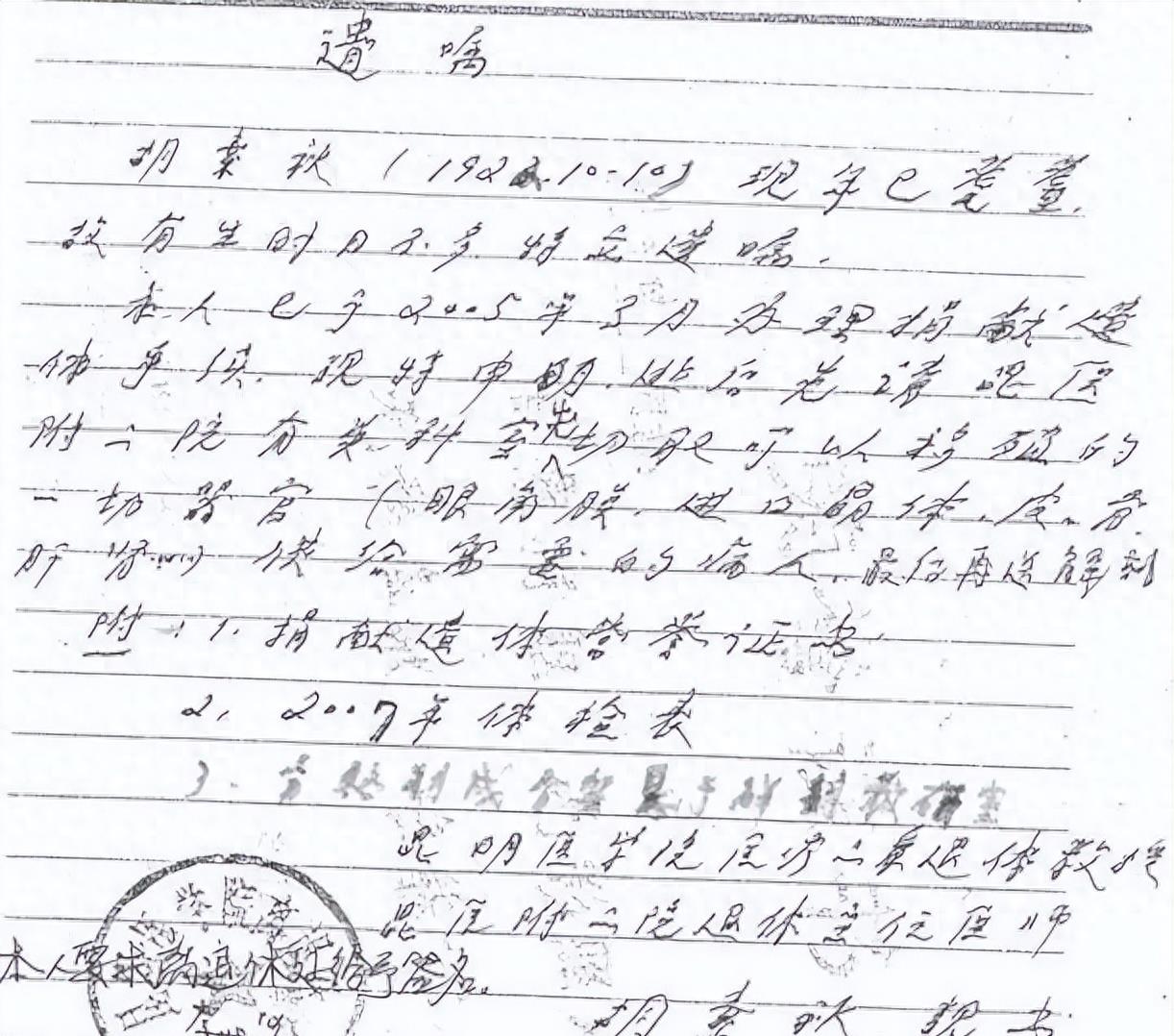

她早早就在遗嘱中写明:“眼角膜、进口晶体、皮、肝、肾等供给需要的病人,最后再送解剖。”

在李秉权胡素秋完遗愿之后,有一些人对他们的儿女语出不善:“把自己的父母做成标本,不孝!”

甚至有人指责他们冷漠无情,子女们因此背负了骂名,承受了巨大的压力和心理负担。

直到遗体捐献常识普及,越来越多的人了解到李秉权和胡素秋当年的坚持,压在他们身上的担子才逐渐被卸下。

2019年10月25日,在李秉权去世14年后,他与胡素秋的骨骼标本,被陈列于昆明医科大学生命科学馆入口处。

生前牵手奋斗贡献无数的两位医者,终于以这样的方式重逢,而他们并肩而立的白骨,也被每一个看到、知道他们故事的人所祭奠和铭记。

李秉权与胡素秋相爱61年,为医学事业奋斗终生。

在他们的身上我们看到了什么是真正的三观一致,什么是真正的侠之大者为国为民。

“生为人民服务,逝为医学献身”

致敬先辈不仅为了缅怀敬仰,更是为了激励自我,无论在怎样的岗位上都要竭尽全力发光发亮,不仅点亮自己,更应有一份心力去照耀他人。