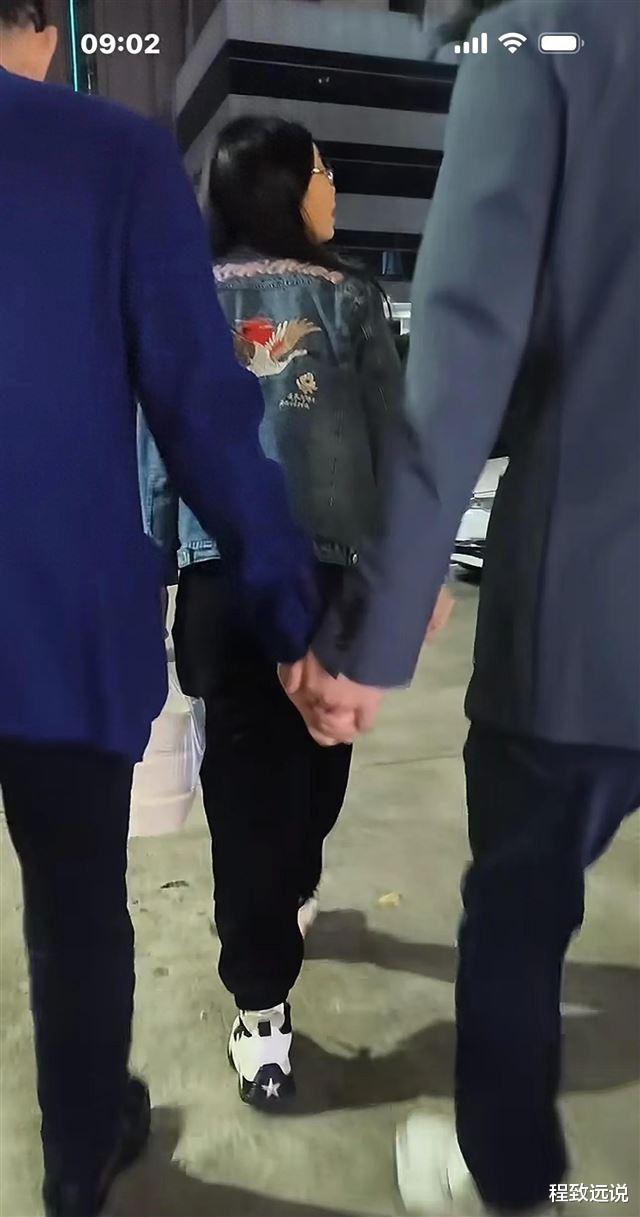

深圳深南大道的霓虹灯下,谢家父子十指紧扣的背影在朋友圈刷屏。这个被拐25年的男孩回归,像一束光刺破了寻亲群体的集体创伤。但鲜少有人注意到,谢爸爸手机里存着368个寻亲微信群,每个群都像一座永不熄灭的烽火台。

中国政法大学2023年的研究显示,全国失踪儿童家庭平均加入27.6个社交群组,每天花费4.3小时在各类平台更新信息。谢爸爸的微信运动步数常年保持在三万步以上,这串数字背后是辗转21个城市的跋涉轨迹。他在直播中展示过贴满寻人启事的行李箱,每张泛黄的A4纸都浸透着9000多个日夜的煎熬。

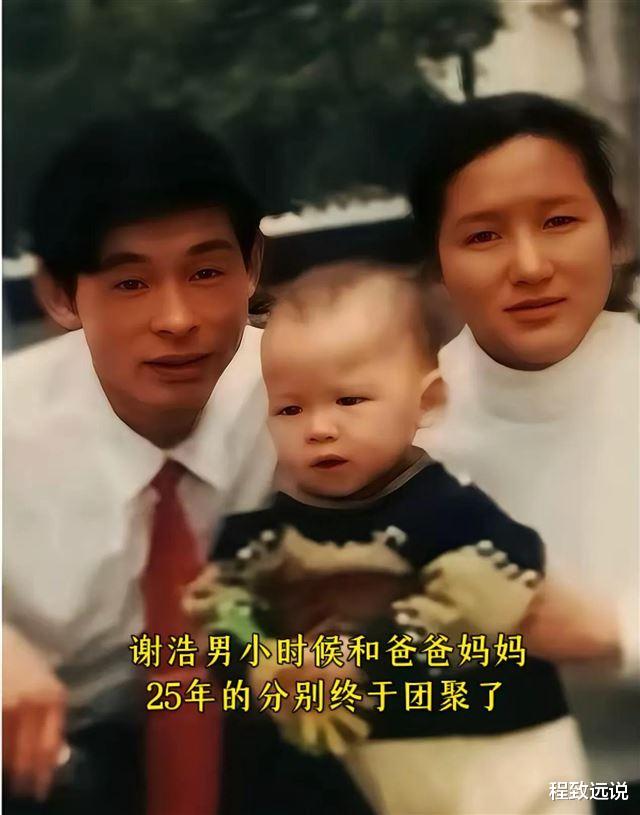

当我们刷着"基因相似度99%"的热搜词条时,可能不知道公安部"团圆系统"已接入25家新媒体平台,通过AI人脸比对技术,2022年成功找回10932名失踪儿童。这种科技赋能下的希望,就像谢浩男手机里安装的"寻亲地图"APP,能实时标注全国DNA采集点的位置。

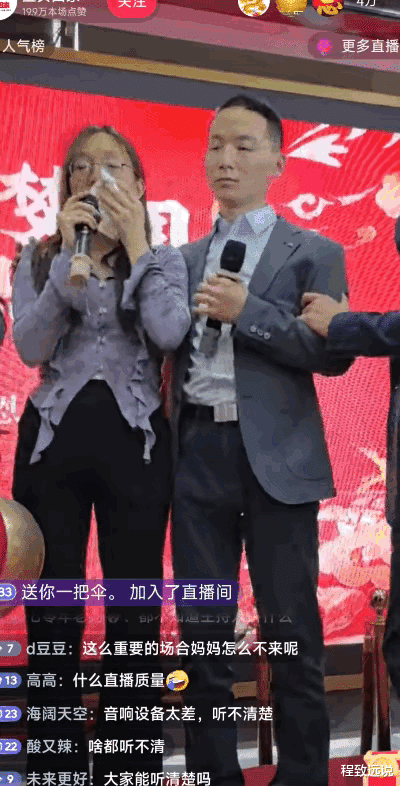

团圆宴上大妹的痛哭,撕开了这个家庭隐秘的伤口。华中师范大学家庭治疗中心的数据显示,失踪儿童家庭离婚率高达43%,幸存子女出现心理问题的比例是普通家庭的7.2倍。谢家三个女儿在父亲寻兄的岁月里,早熟得让人心疼——大妹20岁就学会在抑郁症母亲和两个妹妹之间周旋,这种被迫成长比任何青春疼痛文学都残酷。

心理学教授李明在《创伤家庭的重构》中提出"情感代偿理论":失踪儿童回归后,家庭成员会不自觉地补偿缺失时光。谢爸爸近乎执念的牵手,何尝不是想把25年的体温都传递给儿子?这种补偿机制在生物学上也有印证——伦敦大学的研究发现,长期分离的亲子重聚时,催产素分泌量是正常相处的3倍。

但现实远比实验室复杂。谢浩男需要同时处理四重身份:生物学儿子、养父母家的孩子、妹妹们的兄长、网络舆论的焦点。他在部队历练出的坚韧此刻派上用场,就像他在直播间说的:"我要做连接两个世界的桥。"

当网友争论"该不该追究养父母责任"时,可能没注意谢浩男手机里存着两条特殊短信。一条是养母发的"好好认亲",另一条是生母治疗方案的文档。这种微妙关系在打拐题材电影《亲爱的》原型中同样存在——孙海洋帮助谢家时,特意提醒媒体保护两个家庭的情感空间。

中国传媒大学2023年舆情报告显示,寻亲事件的平均网络关注周期只有17天,但留下的信息碎片可能影响当事人终生。谢妈妈拒绝露面的决定,某种程度上是对抗这种舆论风暴的自我保护机制。就像心理医生建议的"信息隔离疗法",在数字时代保持必要的距离感。

但公众的善意也在创造奇迹。抖音"助力寻亲"话题已积累218亿次播放,网友自发组织的线索分析群,曾通过一张老照片的背景墙砖定位到被拐儿童。这种全民打拐的参与感,让每个点赞都变成希望的种子。

当谢浩男收拾返校行李时,他特意带上了父亲送的军用指南针。这个小物件隐喻着整个寻亲群体的处境——既要校准情感坐标,又要寻找现实方向。北京大学社会调查中心预测,随着二代身份证普及和DNA技术发展,2025年儿童失踪案破获率有望突破92%。

但科技永远替代不了谢爸爸布满老茧的手掌温度。在深圳开往武汉的高铁上,这对父子约定每周要视频三次,还要用共享文档记录各自生活。这种数字时代的亲情维系,就像他们在团圆宴上合唱的那首《时间都去哪儿了》,老式旋律里流淌着新式温暖。

谢家故事在微博热搜榜上逐渐下沉时,郑州某小区里,另一位父亲正对照着直播教程学习发布寻人视频。他笨拙地调整着手机角度,就像25年前的谢爸爸第一次踏上寻子之路。每个时代都有属于自己的寻亲方式,但永恒不变的是紧握亲情的那份执着。

当我们下次刷到类似新闻时,或许可以少些猎奇揣测,多些善意守护。毕竟在这个万物互联的时代,每个转发都可能成为照亮归途的灯塔。您身边是否有类似的温情故事?在评论区分享出来,或许就能为某个家庭拼上缺失的记忆拼图。