如果时间可以倒流,北京或许会是一座融合古今、辉映千年的世界奇迹!

梁思成先生曾提出一套保护老北京城的规划,如果当初被采纳,如今的北京将是一座怎样的宏伟古都?

是东方的罗马,还是超越巴黎的历史瑰宝?如今高楼林立的城市,是否错过了一个千载难逢的辉煌机会?

城市规划背后的较量

1949年初,一场影响北京城百年命运的转折正在上演。这座传承八百年帝都风华的古城,迎来了新中国的第一缕曙光。

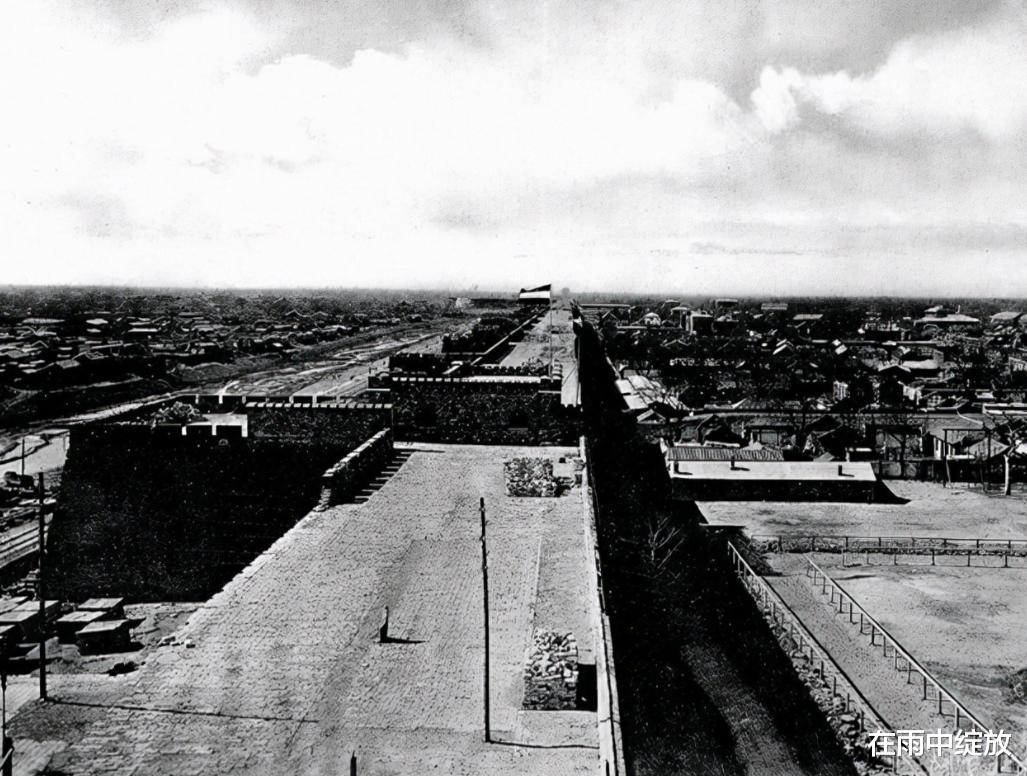

当时的北京城以紫禁城为核心,四面城墙高耸,形成了一个方圆62平方公里的封闭空间。

城内的现状令人揪心:140万居民挤在这片狭小的区域内,街巷间垃圾遍地,管线老化,排水沟渠堵塞。一到雨季,城内积水严重,居民出行困难。

许多四合院被划分成小院,多户合住,居住环境拥挤不堪。城内的基础设施年久失修,自来水管网覆盖不全,电力供应不稳定。

面对这座历史文化名城的困境,建设新中国首都的任务迫在眉睫。

北平市都市计划委员会在这样的背景下应运而生,肩负着改造这座古都、规划新北京的重任。这个决定不仅关乎一城一地的发展,更承载着新中国现代化建设的希望。

专家意见的分歧与碰撞

一纸蓝图千般愁,北京城的改造牵动着无数专家学者的心。1949年春天,梁思成带领清华大学建筑系的学生们走遍北京大街小巷。

他们每天扛着测量工具,记录着每一处建筑的特点,绘制详细的现状图。学生们爬上残破的城墙,测量城门的尺寸;钻进胡同深处,记录四合院的布局;

甚至不惜翻越断壁残垣,只为完整保存这座古都的建筑图谱。调查期间,梁思成发现北京独特的棋盘式街道格局和精妙的空间尺度,让他深深着迷。

这座城市的每一砖一瓦都诉说着千年文明的故事,每一处庙宇宫殿都展现着东方建筑的智慧。

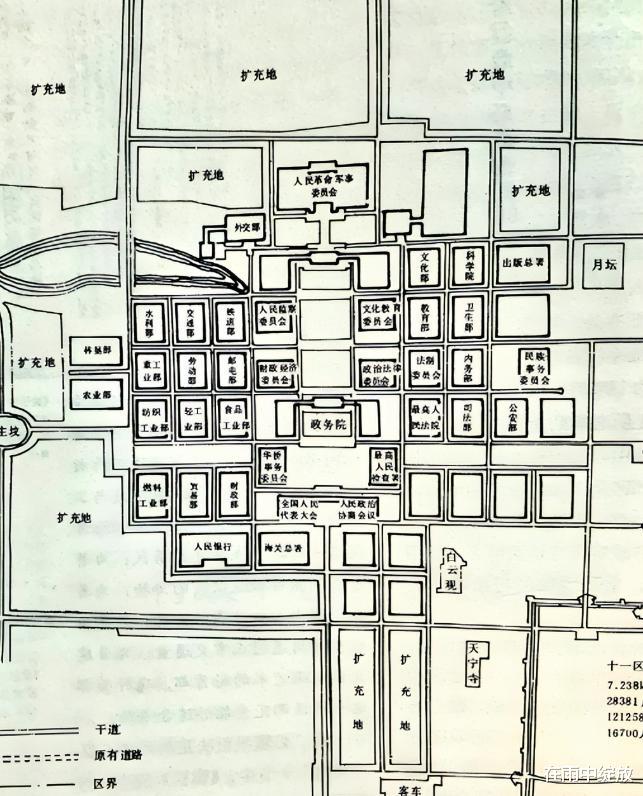

在他的设想中,新中国的首都应该建立在这份文化底蕴之上,将传统与现代完美融合。他和陈占祥的方案选址西郊,不仅避开了老城区,还充分利用了当地的自然地形。

这片区域地势开阔,交通便利,建设新城区的成本也相对较低。他们设计了一系列错落有致的现代建筑群,既保持了传统建筑的尺度和韵律,又满足现代办公的需求。

这份方案得到了北京市长聂荣臻的关注,他立即派出专业团队进行实地勘测,详细论证建设的可行性。

理想与现实的博弈

1949年深秋,苏联专家组踏上北京的土地。这些来自社会主义老大哥的建筑师和规划师们,带着他们独特的城市发展理念。

他们走访了北京的大街小巷,细致观察每一处建筑细节。面对这座东方古都,苏联专家们赞叹不已。

紫禁城的恢弘气势,四合院的精巧布局,让他们深深折服。巴兰尼科夫走遍天安门周边区域,被这里得天独厚的地理位置吸引。

在他看来,这里地处全城中轴,象征着权力中心,是建设行政区的最佳选择。他提出的方案中,行政建筑将沿长安街两侧展开,形成庄重的城市界面。

这个建议在当时的领导层中引起强烈反响。对梁思成来说,这无异于一场灾难。他预见到实施这个方案将不可避免地拆除大量明清古建筑。

那些承载着历史记忆的建筑,将在推土机下化为瓦砾。他多次提出异议,试图说服决策者改变想法。

成本与效益的艰难权衡

新中国成立之初,百业待兴。3.8亿元的国民生产总值,对于一个期待快速发展的大国来说,实在是杯水车薪。

梁陈方案虽然立意高远,保护古都风貌的理念也确实令人折服,但建设新区的庞大投入让决策者不得不三思。

按照方案设计,新行政区需要建设办公楼、图书馆、会议中心等公共建筑,还要配套医院、学校、商业设施。

30平方公里的建设规模,需要投入大量人力物力。仅道路基础设施一项,就需要数千万元。

而当时国家正处在工业化起步阶段,每一分钱都要用在刀刃上。抗美援朝的爆发更是让财政雪上加霜。

国家需要集中资源发展重工业,支援前线。在这种形势下,投入巨资建设新城区的想法显得过于理想化。

时代局限下的无奈选择

在彭真的组织下,一场声势浩大的古建筑普查工作展开了。调查人员深入每个街区,对建筑年代、保存状况、历史价值进行详细记录。

令人意外的是,真正具有历史文化价值的建筑只占30%。大部分建筑年久失修,已经成为危房。

一些四合院被划分成几十户,居住条件恶劣。普查结果给决策者提供了重要参考。再加上当时国际形势紧张,把所有行政机构集中在一起确实存在安全隐患。

经过反复权衡,最终选择了一条折中的发展道路。这个决定虽然没有完全采纳梁陈方案,但也尽可能地保护了重要的历史建筑。

70多年过去了,北京的发展似乎印证了梁思成的远见。

随着通州副中心的建设,以及对老城区文物古迹的保护力度不断加大,人们开始重新认识到历史文化遗产的价值。

这不禁让人感叹,在那个百废待兴的年代,梁思成们的理想或许超越了时代,却为今天的城市发展提供了深刻的启发。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。