2024年盛夏的某天,我在横店影视城遇到一位群演小姑娘。她举着保温杯的手腕细得像是竹枝,青紫色的血管在惨白的皮肤下清晰可见。"每天只吃两个鸡蛋白。"她笑着展示手机里收藏的明星减肥食谱,屏幕上赫然是某顶流女星分享的"7天只喝气泡水"瘦身秘籍。这个场景像一记重锤,将娱乐圈畸形审美的残酷真相砸在了现实的水泥地上。

当我们打开短视频平台,算法推送的"直角肩挑战"、"A4腰挑战"犹如数字时代的裹脚布,正以更隐蔽的方式束缚着当代人的审美认知。某直播平台2024年发布的《颜值经济白皮书》显示,带货主播中"体重不过百"的占比达76%,而他们的平均日播时长超过8小时。这种生存状态,让"轻断食"不再是减肥方式,而是被迫选择的生存策略。

在摄影棚探班时,我亲眼目睹过造型师用夹子将XS码礼服硬生生别在艺人身上的场景。那位身高170cm却只有43公斤的女演员,肋骨在紧身衣下清晰可见,却要对着镜头展现"健康活力"。这种视觉暴力在行业内有个专业术语叫"画面适配度",实则是资本对艺人身体的无情规训。更可怕的是,这种规训正在通过影视作品渗透大众审美——2023年古偶剧中,90%的女主角腰围被后期修到不足60cm。

医美行业的畸形发展更令人心惊。某医美机构最新推出的"AI面部扫描"服务,竟能根据当季热播剧自动生成"爆款脸模板"。有艺人经纪向我透露,现在新人出道前平均要接受3.2次微调,鼻梁高度、下颌角度都要精确到小数点后两位。这种工业化改造下,我们正在失去最具生命力的面容差异美学。

某美妆品牌2024年春季推出的"冷白皮"粉底液,上市首日销售额破亿。这个数据背后,是场持续二十年的色彩暴力。在综艺节目录制现场,我见过艺人助理随身携带五色遮瑕盘,像粉刷匠般将艺人全身涂抹成统一定制的"高级灰"。这种对肤色的病态追求,让某黑人歌手在采访中自嘲:"我的美黑油销量永远追不上美白精华。"

年龄焦虑已演变成整个行业的集体癔症。某视频平台2023年热播的职场剧中,35岁女高管要戴着美瞳说"前辈多多指教",这种荒诞叙事正是现实投射。在影视基地,我见过52岁的女演员反复练习少女步态,她的训练笔记上写着:"眼神要像林间小鹿,但眼霜得用抗皱型。"这种撕裂感,让每个试图对抗地心引力的笑容都布满细密裂缝。

更值得警惕的是"幼态审美"的病毒式传播。某选秀节目要求选手进行"婴儿肥指数"测试,得分高者能获得更多镜头。这种将生理特征异化为商业筹码的操作,让00后练习生们开始注射面部填充物追求"天然幼态"。当胶原蛋白成为可量化的数据指标,真实的青春反而成了稀缺品。

在柏林电影节银熊奖得主的新作片场,我遇到了拒绝修图的95后导演。她坚持用自然光拍摄演员的毛孔和细纹:"这些岁月痕迹才是最好的表演。"这种叛逆美学正在形成新浪潮,某独立电影节2024年参赛作品中,63%的影片明确标注"零医美演员"。

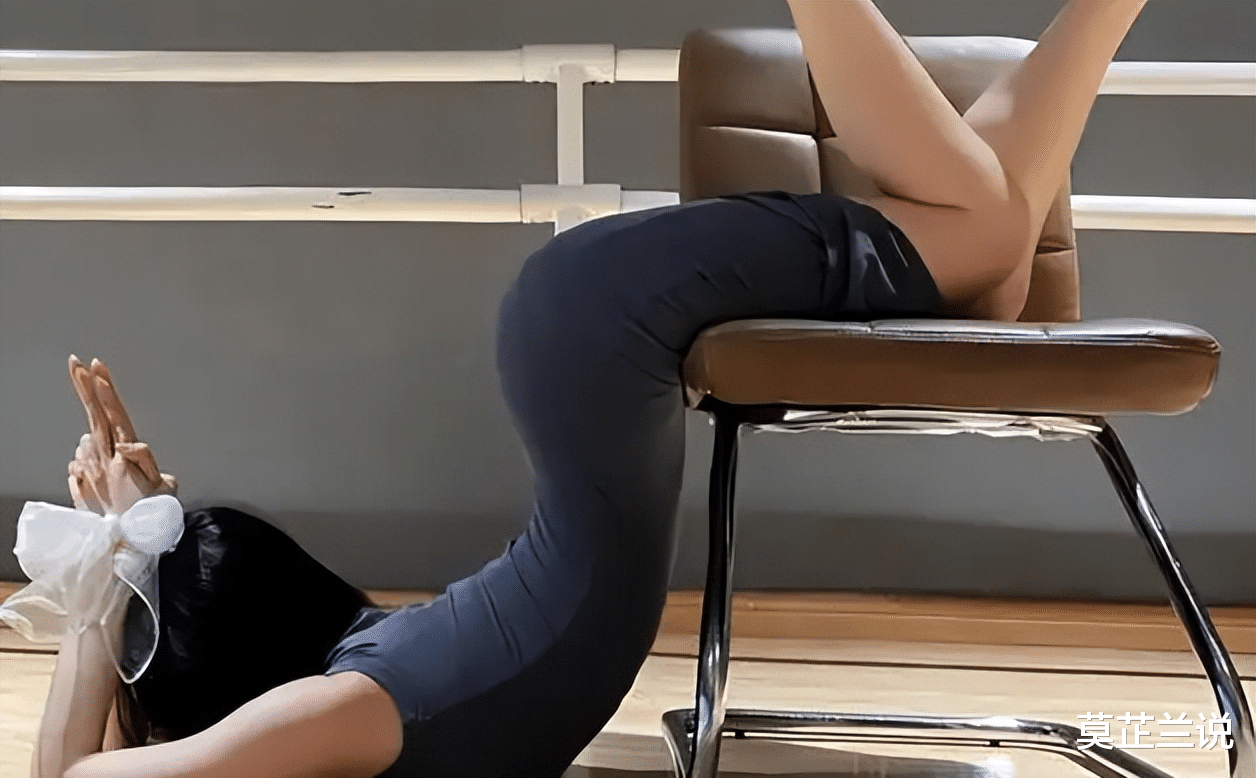

更令人振奋的是身体多元化的觉醒。某运动品牌2023年启用的代言人中,有轮椅运动员、200斤的街舞老师,还有白癜风超模。他们的广告词掷地有声:"身体不是模具,而是故事集。"这种价值转向正在重塑行业标准,某视频平台最新算法已将"健康体态"纳入推荐权重。

在杭州某中学的美育课堂上,我目睹了令人动容的一幕。学生们用AI技术复原巩俐90年代的红毯造型,当丰腴的身形出现在投影幕上时,孩子们自发鼓掌:"原来美可以这么有力量。"这种代际审美观的转变,或许正是破解畸形审美的密钥。

当某顶流明星在直播间卸去浓妆,露出眼角的鱼尾纹时,弹幕瞬间被"好真实"刷屏。这个戏剧性的瞬间,揭开了观众被压抑已久的审美渴望——我们真正需要的,不是完美无瑕的假面,而是鲜活生动的面容。在横店遇到的群演姑娘后来给我发消息,说她开始接受形体老师的建议进行增肌训练,"现在能连续拍12小时打戏了"。这个小小转变,或许预示着新的美学革命正在酝酿。毕竟,真正的艺术魅力,永远生长在真实生命的土壤里。