2023年夏,东京新宿街头的居酒屋里,几位日本青年正为手机屏幕上的画面争论不休。他们观看的,是竹内亮导演拍摄的武汉夜市纪录片:滋滋作响的铁板鱿鱼、操着方言砍价的大妈、霓虹灯下跳广场舞的人群。"这和《读卖新闻》说的完全不一样啊!"其中一人惊呼。这个场景,恰是当代国际传播格局的微缩图景。

当日本NHK电视台的收视率持续走低时,TikTok上#真实中国#的话题播放量却突破30亿次。这种吊诡现象背后,暗藏着国际传播秩序的结构性变革。传统媒体构建的"他者叙事"正在被个体创作者解构,竹内亮正是这场静默革命中的典型样本。

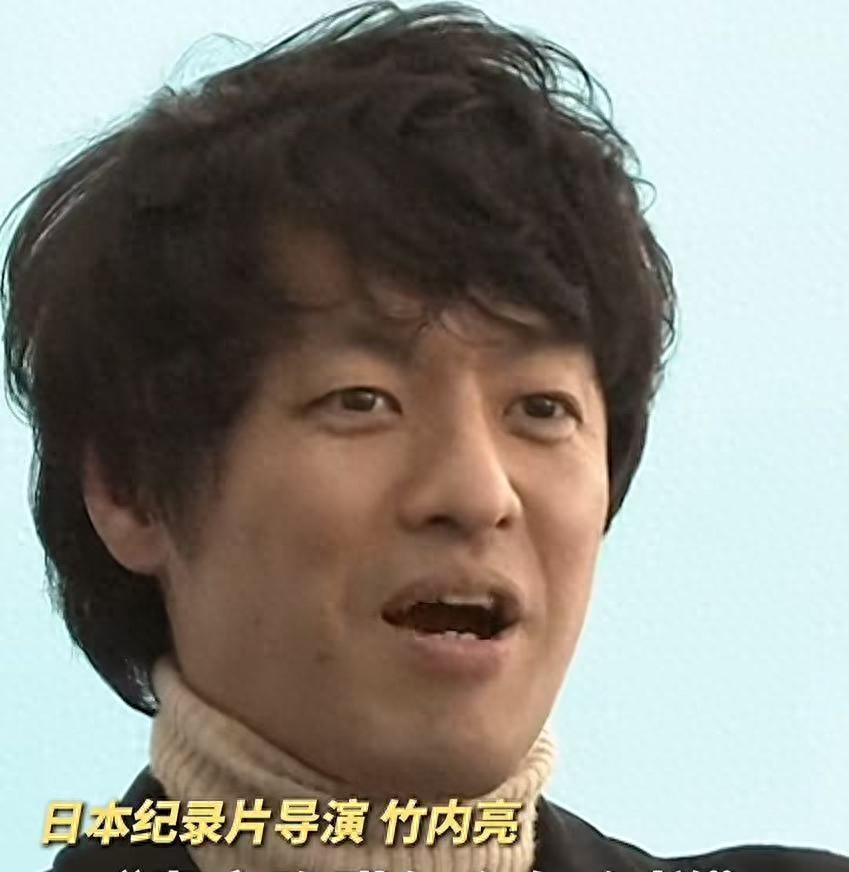

在京都大学传播学教授佐藤健二的研究中,跨国婚姻家庭出身的创作者具备天然的"文化摆渡人"优势。他们的大脑如同双核处理器,能同时处理两种文化编码系统。竹内亮的中日双重身份,让他既能捕捉到中国市井生活中的"烟火气",又能精准预判日本观众的认知痛点。

2023年兰花奖颁奖礼上,当聚光灯打在竹内亮微卷的头发上时,他手中奖杯折射出的,是民间外交的数字化突围。相较于耗资千万的国家形象宣传片,他的纪录片以"素颜中国"斩获了意想不到的传播效果——在YouTube日本区的用户画像显示,其观众中18-35岁群体占比高达72%,这正是传统媒体最难触达的"信息茧房世代"。

大阪街头调查显示,62%的日本民众仍认为中国城市"遍地痰渍"。这种认知时差,在牛津大学"数字时代认知形成"研究中被称作"媒体时滞效应"——当现实世界已迭代至5.0版本,媒体报道仍停留在2.0时代。竹内亮的镜头语言,恰似给日本观众戴上了VR眼镜,带他们穿越信息迷雾直抵现场。

在《再会长江》中,导演特意拍摄了上海陆家嘴白领用保温杯泡枸杞的画面。这个细节让日本观众会心一笑:"原来中国年轻人也在经历我们的养生焦虑。"这种共情时刻,正是跨文化传播的黄金三秒。东京大学社会心理学实验室发现,文化认同的建立往往始于微观场景的共鸣,而非宏观叙事的灌输。

当某些西方媒体还在用广角镜头渲染"中国威胁论"时,竹内亮选择了显微镜式的观察。在重庆火锅店,他记录下服务员用方言教外国食客烫毛肚的耐心;在青藏高原,他捕捉到藏族老人用智能手机直播转经的魔幻现实。这些看似琐碎的片段,拼凑出的正是立体中国的马赛克画像。

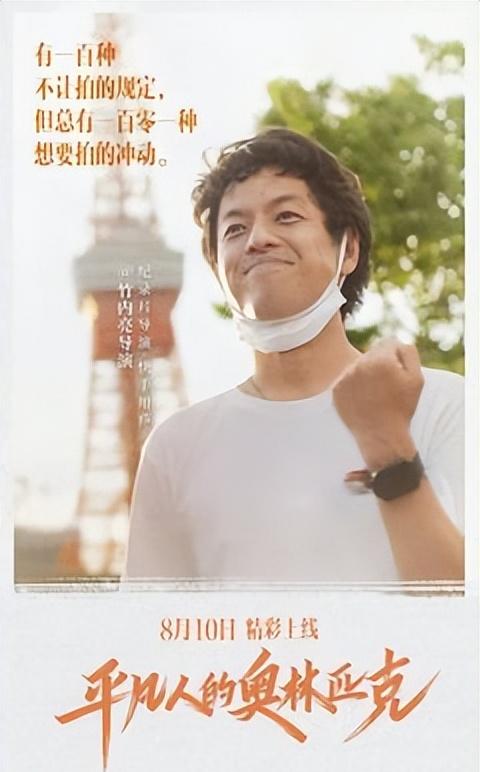

奈飞纪录片《美国工厂》制片人曾感叹:"真实故事自带破圈基因。"竹内亮的新作《她和她的故事》,正是将这种基因注入性别议题的尝试。苏敏阿姨自驾游的里程表,不仅记录着个体生命的觉醒轨迹,更丈量着中国社会观念的进化尺度。

在人工智能深度参与内容生产的今天,纪录片的"真实"正在被重新定义。清华大学新媒体研究中心2023年的报告指出,观众对"策划的真实"接受度已超过58%。竹内亮团队采用的"参与式拍摄"——让拍摄对象自主决定呈现内容,恰好契合了Z世代对"去导演化叙事"的审美需求。

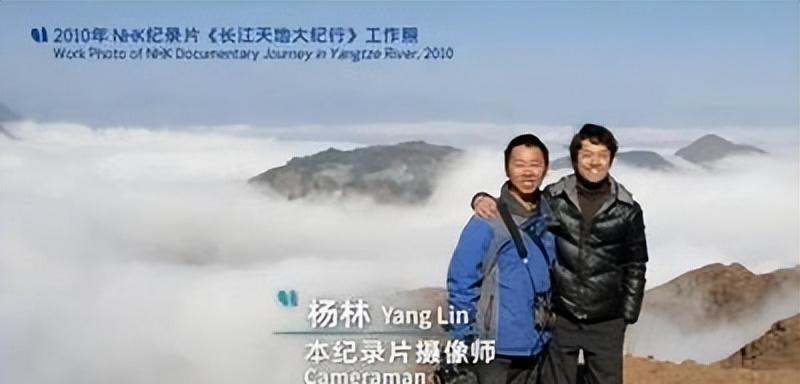

当我们回望竹内亮的创作轨迹,会发现一条清晰的进化脉络:从《长江天地大纪行》的地理探索,到《我住在这里的理由》的身份追问,再到《她和她的故事》的价值深挖。这种从空间到心灵的纵深,暗合着人类认知他者文明的经典路径。正如马可·波罗游记重塑了欧洲对东方的想象,当代纪录片正在重塑数字原住民的世界观。

在京都金阁寺的倒影中,我们常能看见文化误读的隐喻:真实与镜像的界限永远暧昧不清。竹内亮的创作实践揭示了一个传播学真相:消除偏见的最佳方式,不是用更好的滤镜,而是打碎镜子本身。当千万个"文化摆渡人"在数字海洋中穿梭,或许我们终将抵达那个无需翻译的彼岸——在那里,武汉的热干面香气与大阪的章鱼烧滋味,会在某个字节跳动的瞬间,完成文明的和解。