小时候,我总觉得这个家是不能轻易被改变的。

母亲去世后,我和妹妹都难过了很久,而父亲则沉默着,用永无止境的忙碌掩盖内心的痛苦。

那时候,我从没想过,这个家会因为继母的到来,有了不同的温度。

继母姓陈,比父亲小几岁,是个朴实无华的农村妇女。

刚来我们家时,她很拘谨,似乎每做件事都小心翼翼地观察着我们的反应——擦灰时,仔细得连墙角都不放过,做饭时,也总爱问一句“要宽的还是窄的?

”对我和妹妹,她没有刻意和亲妈一样的张扬,却用细微的行动融入了这个家。

第一次让我感到不同的是那个雪天。

院子里,她打扫得干干净净,还笑着问我:“中午想吃啥?

”那天,她擀的窄条手工面条入口暖胃,连同身上那股努力贴近家的味道,也一点点扫清了我的防备。

后来,我时常想,人和人之间的关系,好像就是从一碗面开始暖起来的。

她不会说太多,更多的是安静做事,却让整个家渐渐有了久违的家庭感。

继母的到来显然不仅改变了我们兄妹的生活,也让父亲找回了一些生气。

俩人时常搭伴去地里干活,有说有笑,大概是因为有了陪伴,父亲的脸上多了久违的笑容。

记得那次我带着媳妇回家,远远就看见两个人在地里忙碌——父亲拉着架子车,继母跳下车,扭头就递上一块饼干和杯水。

那一瞬间,我想起了母亲还在世时的场景:她总喜欢在父亲回家后递上一块湿毛巾。

这些习惯不经意地延续了下来,只是换了一张面孔。

那份温柔里藏着的关心,依然让我暖到心里。

当我结婚成家后,媳妇怀孕了,继母二话没说收拾了行李赶到我家帮忙。

她不会向我们提起她的辛苦,总是默默做着缝缝补补的事。

积攒了剧烈疼痛,依旧先想着家人,而不是自己的休息。

生孩子后,我们日子忙得找不清头绪,是继母牵起了这个家的重担。

年轻时,我以为父母的天职就是宠溺和养育。

但越到后来,越明白,这份爱本不该只流向生育关系。

一颗真心落地,生根发芽后,花开得一样真实。

收玉米的午夜决定今年中秋,我带着媳妇和儿子回老家看继母。

得知她一个人又把那片地要了回来种玉米,我说不出话来。

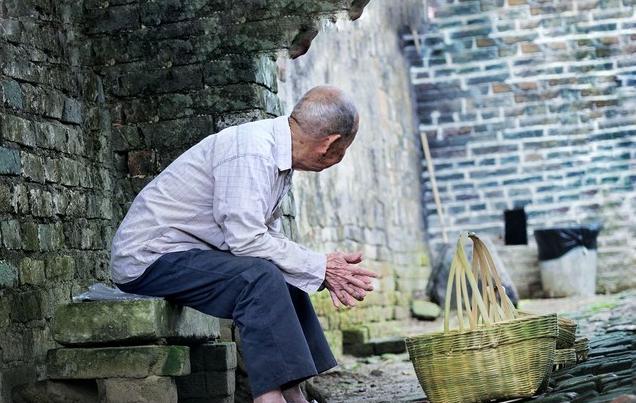

继母快75岁的人了,却还在河沟里掰玉米,把化肥袋装得满满的,自己弯着腰慢慢往上背。

我从没想过,她竟还有这样的精神头。

为了帮继母,我和媳妇在地里掰了半天玉米。

河沟里机械下不去,几乎全靠人一袋袋背上来。

一天下来,我的肩膀勒得生疼,手心也磨出了泡。

但继母没叫过一声累,还时不时笑着对我们喊:“慢点儿,不着急!

”

半夜醒来,我发现院子里继母还在剥玉米——这个年纪,却仍为这个家做着她力所能及的事。

我忍不住劝她“别种地了,跟我们去城里住吧。

”她犹豫了一下,只说:“我不识字,老了去城里怕给你们添麻烦。

”听完这句话,那种复杂的滋味让我再也睡不着。

第二天,我收拾了继母的行李,把她带回了城里,告诉她:“家在哪儿,妈就该在哪儿。

”

没有血缘的亲情,也同样温暖城里的日子像流水一样简单,我白天上班,媳妇忙着带高三的课,儿子写完作业后总爱围着继母转。

晚饭后,我们仨人总爱带继母到楼下走一圈。

对我们来说,这些日常是生活最平常又最真实的样子。

老话说,“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫。

”有时候,我会想,血缘关系固然是亲情的基础,但真正维系家人联系的,还是你愿不愿为对方无私付出。

继母帮我父亲走完了生命的最后一段路,也把一个破碎的家重新维系了起来。

这份恩情,我们兄妹用多少年的时光也难以还清。

这一生,家是谁陪着,谁懂得付出,才让围墙内的空间成为真正能够遮风挡雨的地方。

继母做到了,我也会尽力照顾好她。

因为家,不只是血脉流淌的证明,更是那些细水长流的爱,把我们紧紧联结在一起。

结尾:家的意义是用爱联系从前的我觉得,把别人放进家里是一件很难的事。

但现在看着继母和儿子说话的样子,我明白了一件事:真正的家,是融入了这些看似普通,却又细水长流的善意与关怀。

亲情并不因为血缘才真挚,用爱互相温暖,也是一家人。

有人养育了你,陪伴了你,那一声“妈”就不该打折。

生活总在无声中给予我们启发,而亲人,是让每一天变得更完整的存在。