在抗日战争的艰难时代度过童年,他曾亲历日军战机的狂轰乱炸,自此立下了报国强军的远大理想。成长在抗美援朝的烽火中,他投身从戎。身为年轻的空军机械师,钢铁与硝烟坚定了他的信念。

立志于学,初心不改。在漫长的航空装备跨越发展道路上,他身怀对祖国航空事业的信心与热爱,在苍茫北国与巴山蜀水之间求索、攀登……终于,1998年的春天,他主持设计的歼10飞机一飞冲天,开启了我国航空装备跨代发展的新篇章,这一天距离他68岁的生日只有三天。他,就是宋文骢

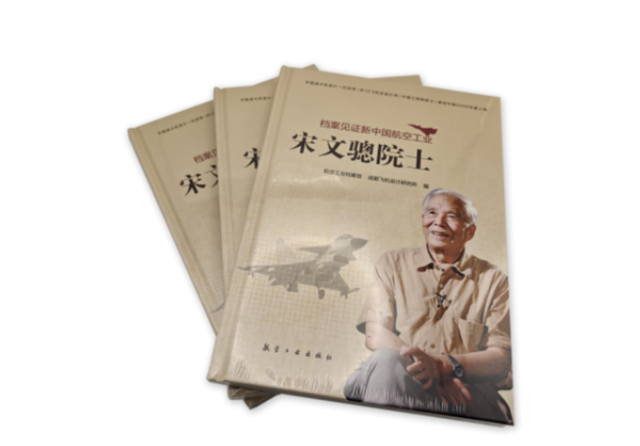

3月26日,纪念宋文骢院士诞辰95周年系列活动在成都举办。活动包括纪念宋文骢院士诞辰95周年座谈会暨《档案见证新中国航空工业:宋文骢院士》画册发布仪式、向青年代表赠送画册、向宋文骢院士塑像敬献鲜花、组织参观“不朽的传承——宋文骢院士个人展”等内容。

发布会现场

中国工程院院士、曾任中国航空工业集团成都所总设计师的宋文骢被誉为“歼10之父”,曾先后参与“东风”113、歼7、歼8、歼9等多个型号的研制工作。1986年,宋文骢“白发挂帅”任歼10飞机总设计师,带领团队艰苦攻关十余年,终将我国自主研发的第三代战斗机歼10送上蓝天,实现了我国航空主战装备的跨代升级。

该系列活动通过缅怀宋文骢院士忠诚为国、追求卓越的一生,表达了新时代航空人以党的二十大精神为引领,落实习近平总书记关于“加快建设新时代航空强国”重要指示的决心,展现了航空人传承科学家精神、为祖国打造未来战略科技力量的信心。

向宋文骢院士塑像敬献鲜花

在致辞中,成都所党委书记张剑龙表示,宋文骢院士的一生是践行对党忠诚、精忠报国、为航空事业不懈奋斗的一生,是敢为人先、勇攀航空科学技术高峰的一生,是以科学家精神铸就航空报国丰碑的一生。他的奋斗历程正是党领导下的中国航空工业从无到有、由弱到强的历程缩影,也是成都所坚持技术创新、坚持正向设计的信念源头,更是新时代航空人传承红色基因、建设航空强国的精神坐标。进入新时代,航空人牢记习近平总书记“航空强国”的战略嘱托,坚持科技创新引领,加速新质战斗力生成;做科技创新的开拓者,培养更多“高精尖缺”人才,打造世界一流航空科技人才高地。

画册揭幕

航空工业档案馆馆长计红胜表示,为了深切缅怀宋文骢院士,大力弘扬新时代科学家精神,在中国航空工业集团党组的坚强领导下,航空工业档案馆联合成都所共同编创了画册《档案见证新中国航空工业:宋文骢院士》。画册以宋文骢院士的成长为主线,以历史档案为佐证,配以丰富手稿、图纸和照片,呈现了宋文骢院士的传奇人生。该画册是“档案见证新中国航空工业:航空人物系列丛书”的又一部作品,是航空档案工作者深入贯彻习近平总书记对航空工业和档案工作重要指示批示精神,秉承“为党管档,为国守史,为航空装备发展服务”的初心和使命,服务好新时代航空强国建设所进行的有益探索。画册的诞生与发行将激励一代又一代航空人践行新时代航空报国精神,为实现航空先进装备向高端装备跨越、建成现代航空工业体系而努力奋斗。

座谈会现场

在座谈会上,宋文骢的女儿宋凌、成都所原副总设计师谢品、歼10首飞试飞员雷强、成都所副总设计师房元鹏等回忆了宋文骢院士生活与工作的点滴细节,揭示了宋文骢院士细微而伟大的人生故事。

宋凌深切怀念了与父亲宋文骢并不多的相处时光,她说:“在我的记忆中,关于父亲的那部分缺了一大块,因为他总忙于工作。今日发布的这份画册帮助我补全了这部分,画册内容生动,有冲击力,让我们后辈能够更好地认识‘老宋’。”

谢品讲述了当年歼10战机设计、评审和定型工作中的故事。在共事几十年后,谢品依然记得宋文骢院士支持歼10采用静不稳定控制的电传飞控技术方案,宋文骢曾说:“在技术上不勇于创新的话,我们就永远不能进步。”这为歼10的创新方案在诸多方案中脱颖而出奠定了基础。

雷强回忆了当年宋文骢与试飞员交流的故事。雷强表示,歼10飞机是全球三代机中唯一一型在试飞阶段没有出事故的飞机,这与宋文骢细致、扎实的工作,以及他对航空装备的超前认知分不开。如今,歼10已经大规模装备部队。我国航空人已经走出了一条完全独立自主设计、研制战机的道路,进入了战斗机发展的“自由王国”,这样的跨越式进步,宋文骢功不可没。

房元鹏回忆了当年跟随宋文骢学习、工作的历程,表达了宋文骢对于我国航空航天事业的关注和支持,以及在关键技术问题中的超前判断。“尽管宋总已经离我们而去,但是我们感觉一直在宋总的指导和带领下开展工作。”

获赠画册的青年代表也纷纷表达了对此次活动的感受。成都所刘晓卓表示,通过宋文骢院士的故事,他体会到了航空人数十年的隐忍和坚持,对航空人精神内核有了更深的认知。林文祥表示,在宋文骢院士作出的很多贡献中,他印象最深刻的理念是“摸透技术做突破”,这样的科研理念至今也不过时。“如今,在航空科技领域的‘自由王国’,我们将继续秉持这一理念继续创新探索。”

该系列活动由航空工业档案馆联合中国航空工业集团成都所、成飞共同举办,宋文骢的家人代表等嘉宾和相关单位的青年代表近百人参加了活动。

想看《档案见证新中国航空工业:宋文骢院士》?小飞侠为大家摘选精华,先睹为快!

一、少年与理想

宋文骢,1930年3月26日出生于云南省昆明市普通市民家庭。他的童年是在日军对大后方轰炸的硝烟战火中度过的。这段经历给宋文骢带来了不可磨灭的伤痛,同时也让他萌生了航空报国的理想。

1949年6月,宋文骢高中毕业后参军,在滇桂黔纵队司令部参谋处二科当侦察员,正式成为人民军队的一员。

二、从机械师到设计师

1950年8月,因为身体原因没考上飞行员的宋文骢,被中国人民解放军空军第二航校录取,成为第一期机械科学员。1951年5月,宋文骢提前毕业,被分配到空军第9师27团任机械师,支援抗美援朝战争。他虚心学习,在飞机维护修理中锤炼技艺、积累经验。

1954年8月,宋文骢经部队推荐,顺利考取哈军工,被录取到空军工程系一科飞机和发动机专业。

1954年11月,宋文骢被派到国营松陵机械厂参加“东风”113的研制工作。工作中,他熟练掌握了飞机设计技术,同时发现苏联飞机结构有不少设计缺陷,以及很多不适合中国国情的问题。这为他后来作为总设计师时坚持打破旧的研制体制,走自主设计的道路奠定了基础。

三、离沈赴蓉干歼7Ⅲ

1962年5月,我国启动米格-21飞机技术摸底工作。在三年多时间里,宋文骢注重飞机全面综合性能的研究,为自行设计飞机确立了基石。

为推进歼9研制工作,1970年3月3日,空军司令部批准沈阳所分迁500人到成都建立分所。宋文骢割舍不下歼9,随着研制团队到了成都。

1978年,上级决定对歼7进行大改,歼9的研制就逐渐停了下来。1980年6月3日,歼7Ⅲ飞机正式立项,宋文骢被任命为总设计师。他坚持参照设计,建立飞机总设计师系统,摸索出了适合大型系统工程管理的新路子,为歼7Ⅲ飞机研制的技术协调、质量控制、进度保证和经费管理起到了重要的作用。

1984年4月26日,歼7Ⅲ首飞成功,深受业内好评。

四、迈向三代机

1984年,经中央领导和航空工业部研究决定,鸭式布局方案最后确定为新歼方案,成都所为新歼研制总体单位。1986年,新歼正式立项,代号“十号工程”。56岁的宋文骢被任命为新歼总设计师。

他信心满满,扛下各种质疑;他运筹帷幄,建立系统工程管理方法;他带领团队成功研制全尺寸金属样机,促使从上级单位到研制全线上下进一步统一思想,加大了对它的支持和投入,加快了研制步伐。

他打破了国外专家的“预言”,攻破了飞机主起落架缓冲器伸缩运动的防卡滞难题;他亲自带领设计团队到部队了解作战需求,使歼10飞机设计与使用更加贴近实战要求;他坚持自主创新,带领团队突破四大先进技术……

经过十几年的奋战,1997年6月2日,首架歼10飞机完成总装交付。

1998年3月23日,歼10飞机首飞成功。而宋文骢也激动地说,自此,自己的生日就是3月23日了!

2004年,歼10飞机顺利定型;2006年,歼10战斗机成建制装备部队,形成作战能力;2007年2月,“歼10飞机工程”荣获国家科学技术进步奖特等奖。

从此,歼10飞机正式公开在世人面前,宋文骢也终于从幕后走到台前。

五、长空丰碑

五十载投身航空事业,二十年扎根歼10研制,宋文骢的执着付出获得了党和国家以及人民的高度肯定,获得一系列荣誉。

在宋文骢的引领和感召下,我国新一代飞机设计团队不断成长壮大,持续探索下一代战斗机设计工作,推动着我国航空事业飞得更高、更远。

2016年3月22日,宋文骢因病医治无效,在北京不幸逝世,享年86岁。成都所在青羊园区内为他塑像,纪念这位国之脊梁。

让我们一起翻开这本记录宋文骢院士的精美画册,在悠悠档案中铭记这不朽的传承吧!