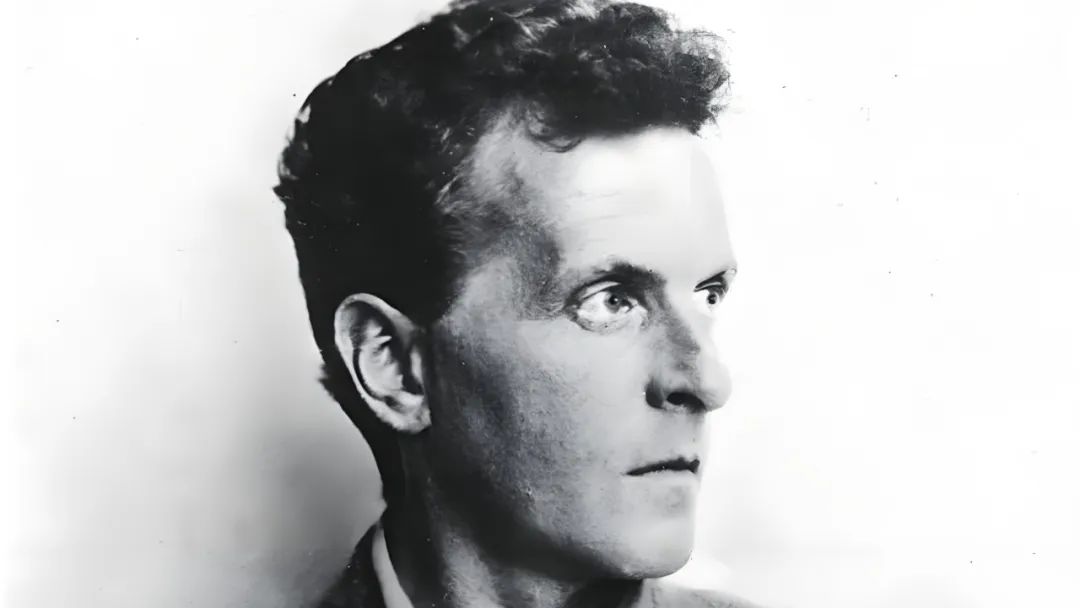

维特根斯坦是20世纪最有影响力的哲学家之一,他的一生极富传奇色彩,被罗素称为“天才人物的最完美范例。维特根斯坦的思想,讲透了世界和人生的本质:

世界是事实的总和,而非事物的总和。维特根斯坦强调,世界不是由各种孤立的事物简单堆砌而成的集合,而是一个由所有事实相互联系、相互交织构成的有机整体,语言的逻辑结构映射着世界的逻辑结构。

事实并非仅仅是事物本身,而是关于事物的状态、关系以及它们所参与的事件等。每个事实都不是孤立存在的,都在这个整体中具有特定的位置和作用,与其他事实相互关联,共同构成一个完整的逻辑网络,共同决定了世界的面貌和本质。

因此,我们不能仅仅关注表面,而要持系统性思维,深入分析事物相互间的逻辑关系,才能看清世界和事实的本质及其规律。

正如维特根斯坦所强调的那样,哲学的目的是使思想在逻辑上清晰。生活的问题在表面上是难以解决的,只有深入才能得到解决。

语言即世界,维特根斯坦的这句名言揭示了我们所看到的世界是一个由语言所描绘的世界,语言或思想的界限就是世界的界限。

维特根斯坦强调,命题是对世界的描绘,只有那些能够被经验检验的命题才具有意义,否则就是无意义的。我们不能思考我们无法思考的事物,也不能说那些不可思议或无法验证的事物。

凡能够说的,都能够说清楚;凡不能谈论的,就应该保持沉默。维特根斯坦这句话不仅说明了对于那些不可言说的事物,我们必须保持沉默。同时,也说明了真正的智者的言辞都是非常谨慎的。

因此,我们没必要过多关注那些无法验证的事物和言论,要谨慎对待那些哗众取宠、标新立异的言论,避免被误导或欺骗。

同时,维特根斯坦提出,语言的意义并非来自其与世界的直接对应关系,而是通过其在具体语境中的使用来确定的。他将语言比作“游戏”,强调语言的意义取决于其规则和用法,受情境、历史和文化背景等因素的影响。

例如,“水”这个词的意义并非由其指代的对象决定,而是由它在不同情境中的使用方式(如请求、命令、描述等)决定。

要真正理解事物,维特根斯坦强调应该“不要想,而要看”,把注意力转向语言的实际使用情况,通过直接观察事物的具体表现和细节,这样才能够获得更丰富、更准确的信息,而不是仅仅依靠先入为主的观念和理论。

例如,在与他人交流时,我们不要先入为主地去猜测对方的意图,而是要认真倾听对方说的话,观察对方的表情、语气、肢体语言等,这样才能准确领悟他人。

因此,在学习中,我们一方面要深入到细节中去观察和分析问题,避免“碎片化阅读”所带来的理解不到位,同时也要避免被那些故意断章取义的言论所误导。

我们每个人所认知和体验到的世界,都是不同的,是由其自身的感知、思想、语言等所构建起来的,是基于自己的视角和主观立场等,有选择性地听他人用语言描述的,再经过自己思维处理后所形成的世界。

他人用语言所描述的思想、观点和价值观,其客观性和准确性取决于讲述人的认知、表达能力、立场,甚至利益等等,或存在理解片面、认识不到位、思想过时、甚至故意断章取义、歪曲事实和颠倒是非等情况。

个人的思想和价值观也受他人或集体意识影响,或不是客观的,甚至是人为打造的。

对此,维特根斯坦强调,人类的凝视具有一种力量,它赋予事物以价值,但也提高价格。

这句话说明了事物的价值和意义,有用或无用,是由个人或集体意识赋予,不在事物本身。

在另一方面,即使是智者们,也很难将他们心目中真正的想法准确地描述出来,也更难以所有人能够理解和接受的方式,让大多数人理解。

对此,维特根斯坦表示,人有着这种感觉,即他在心里说出的话比他以言词表述的更为清楚。我成功地表达的事物,从未超过我想要表达的一半,实际上连一半也没有,至多是十分之一。

同时,维特根斯坦认为,每个人的认知和理解能力都不同,每个人的思想各异,导致不同的人对事物的理解也不尽相同。对某人谈他不理解的东西是徒劳的,哪怕你告诉他,他也照样不能够理解。

这决定了我们很难用语言将我们的想法和观点,准确地描述,并同时用所有人都能够理解的方式表达出来。维特根斯坦对此强调,被误解是表达者的宿命。

因此,一方面,在平时的生活和工作当中,在关键场合,我们在表达时,必须在力求准确的前提下,并以他人能够理解和可以接受的方式描述出来。同时,在表达自己的观点后,为了确保理解准确,可以询问对方自己的理解是否正确。

此外,维特根斯坦对“私人语言”,即只有说话者自己能理解的语言形式提出了质疑,他认为一种只能由一个人理解的语言是没有意义的,所有有意义的语言都必须遵循公共规则,强调表达时要尽可能用大多数人所能理解的语言和方式。

在另一方面,有些人或对我们存在误解,甚至因此对我们进行攻击是在所难免的。对此,我们要以平常心对待,屏蔽无关的人,不争不辩。因为你或许永远都无法说服三观和认知与你不同的人,在有的时候,或许也没有这个必要。

在这个信息爆炸和流量为王的时代,语言被扭曲、被篡改的情况远超过往。阻碍了我们对世界的认知、影响了我们的思想和价值观。

维特根斯坦对此强调,被篡改的语言是危险的,它塑造虚假的思想,污染了思想,歪曲了真相。人类唯一的自由在于警觉语言,警觉语言就是改善命运。

我们每个人眼中的世界,均有其局限性,不但受到语言、思想和认识的局限,也取决于每个人的认知、角度、主观立场和外部思想的真伪,不能真实和客观地反映世界。 因此,维特根斯坦强调,世界的意义必定在世界之外。

人生受困的根源在于思想的狭隘所导致的认知受限,解决方法在于转换视角、树立系统观念,学会从多个角度来看待问题或站在更高的视角来考虑问题。

你必须说出新的东西,但它肯定全是旧的。维特根斯坦这句话一方面说明了人们需要不断地运用语言去表达新的思想、观点和感受等。唯有如此,才能不断地推动思想的进步和交流。

同时,这句话更是强调了尽管我们要用语言表达新的内容,但这些内容所基于的思想、概念和经验等其实都是旧的,人类的思想和价值观是在历史的长河中不断积累和传承下来的。

维特根斯坦认为,人们认为合理或不合理的事物是有变化的,某些时期人们会把其他时期认为不合理的东西看做是合理的,反过来说也对。即使连过去曾一度有效的经验,但可能由于环境、条件等因素的改变,对当下和未来并不一定仍然有效。

正如著名哲学家克里希那穆提所强调的那样,人们所有知识都是二手的,容易被过时或错误的思想、不合时宜的经验、习俗和价值观所蒙蔽和束缚。

“我是我的世界,而我在世界之外”,维特根斯坦这句话说明了每个人都是自己的世界,思想或认知的界限就是一个人世界的界限。

每个人眼中的世界不仅受其思想和认知的影响,而且也与其观察世界的角度、主观立场和情绪等因素的影响。

这个世界没有真相,只有视角,我们每个人眼中的世界,只是从自己的角度所看的、人生的幸福或痛苦,取决于自己的视角、我们对他人的看法,也取决于自己的视角。

你之所以看见的,正是因为你想看见。人们往往习惯于基于自己的立场、经历和偏好等,有选择性地看待世界。

世界实际上是我们自己内心的投射,如果我们的内心充满光明和快乐,我们的世界就充满光明和快乐。如果我们的内心被忧虑蒙蔽了,那么我们的世界就会变得灰暗。

正如维特根斯坦所强调的,幽默不是一种心情,而是一种观察世界的方式。他人不是地狱,你自己才是地狱。

这句话同时也说明了由于认知和角度不同,不同的人,眼中的世界是不同的。

对此,维特根斯坦表示,如果狮子能说话,我们也无法理解它。

而我在世界之外,说明了自我是世界的界限,但不是世界的一部分。从逻辑层面来看,“我”作为认知主体,是站在世界“之外”对世界进行观察和思考的。就像眼睛可以看到周围的一切,但却看不到眼睛自身一样。

因此,人们难以真正认识自我、难以察觉自己内心,被自己的角度、主观立场和情绪所限、被外部各种思想、价值观和习俗所束缚。

正如维特根斯坦所说的那样, 一个人能够看见他拥有什么,但看不见他自己是什么。一幅画像束缚住了我们。我们无法走出它,因为它存在于我们的语言中,语言似乎无情地一次次地重复给我们看。

要改变世界,我们必须首先要改变自己。而要改变自己,我们就需要首先深入地认识自己。

因此,我们要承认自己对自己的无知,不能自欺欺人。向内要察觉并勇于直面自己内心深处,培养创造性和批判性,持续反思和反省,提升自己的认知,放下自己的成见和主观立场,打破自己心灵的思维枷锁。

对此,维特根斯坦强调,没有什么比不欺骗自己更难做到的,人类生命的核心是思考。

我们向外要学会从不同的角度来观察、更全面地看待事物和他人的观点。同时,我们要独立思考并保持质疑,拒绝盲目从众和迷信权威、挑战错误或过时的价值观和思想,平庸的文化。不被歪曲的语言、错误的思想和观点所欺骗。

质疑可以改变我们看待世界的方式,但与此同时,质疑也要有依据,不能为了质疑而质疑,我们不能毫无根据地对一切事物提出质疑。

维特根斯坦认为,彻底的怀疑论在实践中无法成立,因为怀疑本身依赖于某些确定性。怀疑必须在一个确定的框架内进行,否则将失去意义。