日本在地理上毗邻韩国,两国都在东亚文化圈的辐射氛围内,深受汉文化的影响,形成一个不同于西方国家的纵型社会结构,强调礼数、身份、地位等传统伦理观念。

历史上,韩国曾属日本殖民地,于1910年实现“日韩合并”,并且两国同属资源极度匮乏地区,难免造成民族性格上的相似。值得注意的是,韩国与日本作为少数获得美国扶持的非西方发达国家,如今的社会发展却呈现出不同的态势。

日本在明治维新后,科学技术、军事发展、社会制度都取得了不俗成绩,现代文明在历史悠久的东方岛屿显示出强大的优越性,促使日本迈开了"脱亚入欧"的紧凑步伐,并于上世纪完成现代化建设。

而如今早已身处低欲望、高物质的后现代社会的日本,却并没有遭遇如韩国社会般"扭曲形态"的现代性冲突困扰。

在电影的表达方式上,也没有传递出同韩国电影一般的撕裂伤痕的痛感,或许,日本电影已经逾越了传递复杂、焦虑情绪的时期,在现代性社会的高度压力、竞争下,日本人所尊崇的"武士道"、"义理"、"人情"、"禅宗"等颇具东方神秘色彩的精神元素、道德规范,已经顺理成章地融入日本社会,并成为其第二产业、第三产业走向世界的特色品牌。

可以说,以"忠孝"、"耻感"为核心的日本传统人伦道理,是日本现代社会各种不稳定建制的钢筋结构,它重建一个比以往都更加健全、稳定的日本社会。

韩国社会基于历史原因,各种意识形态,东方与西方、人伦与法制、感性与理性都盘根错节地缠绕于韩国社会,传统与现代正在韩国文化中展开一场激烈的博弈。

因此,从日韩两国的文化属性上看,两国电影实属大相径庭,无论从创作风格上,还是主题立意上,高度商业类型化的韩国电影一方面表现绝望后的强烈无助感,另一方面又力求歇斯底里的狂怒,与浓郁的情感色彩与沉闷、幽玄、静谧,讲究试听意境的日本电影大相径庭。

不仅如此,从近些年的日本电影现状来看,类型片虽是多元化发展,但整体而言,却显不成熟,用沈义贞教授的话概述,“只具本土性,未见普遍性”。

事实上,以类型电影的方式考察日本电影,或是日本与别国间的跨类型研究,对论者而言,都是一项颇具挑战难度的任务,原因不仅在于,日本类型电影除早年间的武士片、剑戟片、恐怖片、黑帮片较为成熟外,其余则如一盘散沙,拿的起却抓不住其中核心。

更重要的是日本类型电影作者化的严重倾向,比如同是黑帮类型,三池崇史的《热血高校》与北野武的《奏鸣曲》之间就存在着一条鸿沟,相同之处可能只剩下黑帮片所共有的普遍性外壳,就共性而言,与中国香港、美国的黑帮片并无二致,失去了对比研究的意义。

基于上述种种原因,有必要改变对本章内容的阐释策略。如前文所述,传统的类型研究往往在工业、产业、技术之间浮动,诚然,在好莱坞固定化类型样式的生产框架下,这种研究取向既是可取的,亦是可行的,但二战结束后,类型电影因"作者”的出现而显现出浮动态势,有时不仅是改写,甚至是颠覆,个体意义在批量生产中得到凸出表达。

因此,出现一种时新的类型研究方式————“作者”论类型。当然,在如今的类型研究中需要避免这种倾向,原因在绪论中业已阐明,在此不再赘述。

但日本类型电影的情况特殊,尤其是黑帮片,作者化倾向颇深,同样的类型往往因不同作者而有霄壤之别,因此,重拾"作者论"与电影类型的关系,探究韩国犯罪片对“作者”之借鉴与改造,则比与日本类型之间大而不当的讨论来得有益。在此予以说明,以避免引起绪论与此节方法论自相矛盾的误解。

暴力的共性:写实与冷漠暴力在日本有着深厚的文化积淀,与“武士道”精神相辅相成,在日本文化中,“武士道”实际扮演了宗教信仰的角色,将“忠义”推向神坛的精神专制主义,对荣耀、鲜血、死亡的崇尚,以及对生命、欲望的轻蔑,导致日本R级片中充斥着血浆、裸露、自虐等集体潜意识的银幕投射,其历史源远流长。

可以说,“武士道”精神联结了制作者的选择与观众的接受,是日本民族对死亡的集体记忆,作为同“恨”一样的民族性格,推动着日本世纪末出现的“暴力美学”巅峰。

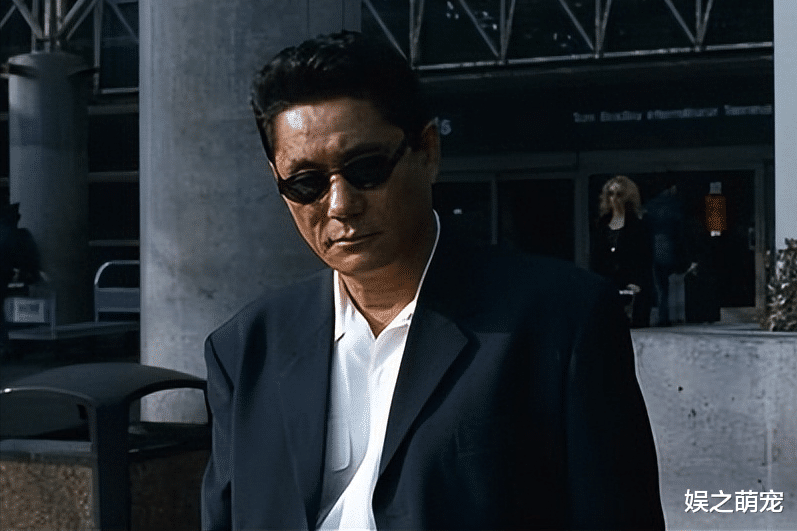

一批如竹中直人、三池崇史、深作欣二等用暴力书写影像的导演成为当仁不让的弄潮儿,其中北野武堪为典型人物,不仅因为他有着对日式“暴力美学”的独特理解,更在于他将个人体验注入日本黑帮片这一成熟的类型范式,使其重新焕发生机。倪震教授曾毫不隐晦地表露出对北野武的赞许,称其为日本新电影的象征。

正如阿隆·杰罗所说:“北野武作品中一些并未对日本进行过度异国情调化处理的要素,那就是其暴力描写的个性化和与黑社会电影的异化,可以认为《花火》之前北野作品中‘日本风格’要素的几近于无也是造成这种接受方式的原因之一。

北野的作品并不仅仅是看不到艺皮、武士、禅等象征日本的思维定势和暗示传统东洋精神美学的千篇一律,而且表现出身处日本却丝毫不去刻意表现‘日本’这一实体的姿态,这种实体的虚无性,是从情节到人物出场,贯穿于北野武作品的基本特征。正是通过这一点,北野电影实现了从‘日本’的旧框框中的突围。

即也正是因为对日本民族性的突破,使得北野武的作品在世界范围内获得不同程度的接受,毕竟外国人难以接受日本电影的民族性风格以及沉闷的节奏、固定的构图,而北野武黑帮片中偶尔闪露的现代性特征,是韩国犯罪片得以借鉴与改造的前提。

在北野武的黑帮世界里,暴力是写实的,亦是抒情的,可以是(《极恶非道》,2010)用镜头客观记录切手指的过程,亦可以是《奏鸣曲》中冲绳海边喷射出的血雾。从单纯的观影经验上看,韩国犯罪片与北野武黑帮片的关系在于,二者都偏好用写实的镜头记录暴力造成的痛感。

北野武认为,我希望让观众感到剧烈的痛疼与恐惧,这种感觉就是暴力的本质,因此二者对暴力过程的描述都特别详细、缓慢。《极恶非道》里特意用近景镜头详细记录割手指,甚至可以看清小刀在手指上缓慢划动的过程,与《看见恶魔》中同样用近景记录挑断脚筋的场景有相同的恶趣味,只不过韩国犯罪片将这种恶趣味做到极致化。

枪火等热武器所造成的只是隔靴搔痒,转瞬即逝的痛感,纵观韩国犯罪片的暴力史,使用刀、斧头、剪刀甚至是锤子的次数,远远超过热武器的使用频率,这与中国香港、美国热武器的展示性"暴力美学"截然不同,韩国电影人始终希望通过最原始的刀具、钝器造成生理上持久的疼痛感,以传递对人性幽幽的警惕。

与此同时,一种对北野武“暴力美学”更为深刻的借鉴——对暴力的漠然态度,正在对韩国犯罪片发生着奇效。

事实上,从北野武早期的代表作品《奏鸣曲》到《极恶非道》,北野武未曾改变的,是对暴力一如既往的冷漠,在如今的韩国犯罪片中,这种对暴力的冷漠态度,在震惊观众的同时,也促使其在韩国犯罪片的一贯经验下,反思人性与权力。

暴力的归宿:个人主义生死观与集体主义价值观如上文所述,北野武黑帮片、警匪片的暴力美学可以精炼地概括为对暴力的写实镜头与冷漠态度,与美国、中国香港所热衷的杂耍式暴力有着根本性的不同,他不将暴力作为噱头或商业模式下的卖点,就像北野武所认为的,这些溅起的火花、动感十足的枪战与爆破,只不过是"做秀"的手段,我要表达的是一个人中弹倒下后生命渐渐流逝的无奈感。

在北野武的黑帮片中, 自我、暴力、死亡是三个紧密联系的词语,暴力实现了北野武的自我表达,而北野武的自我意识中又含有对死亡的冲动。

除去影片《那年夏天,最寂静的大海》没有涉及暴力场景,其余如《花火》《凶暴的男人》讲的是警察施暴,即“正义”的暴力,《奏鸣曲》、《极恶非道》、《大佬》讲述的是黑帮施暴,即“合理”的暴力。

与本文所列举的其他警匪片或黑帮片不同的是,北野武的黑帮片、警匪片不存在一般的类型模型,消解了善恶对立的二元模式,无论是警察或是黑社会,都是暴力的施加者与受害者,常常武力相向,最后也因暴力死于非命,以至于北野武对暴力动作的描绘,虽然写实,却显得短促,往往在掩耳不及迅雷之间,观众还未反应,枪战、械斗就已结束。

在《奏鸣曲》、《枪火》、《极恶非道》中,剧情可以简化为,在城市、海边的行走,穿梭与各种街道、马路之间,看似清晰的目标实则一头雾水,随即而来的即是行走后的戏剧高潮——暴力的来袭,瞬间的枪杀或突然的倒地,以及面无表情的离去,只留下尸体。

北野武这种急促、突发的暴力始终在传递一个信息,即正义大于邪恶也好,邪恶战胜正义也罢,产生暴力的缘由及始末对他而言并不重要,他希望传递的是暴力的过程,以及暴力的结果(死亡)。

简而言之,北野武所钟意的是写实且漫不经意的暴力过程,因为这一过程可以引导观众步入他对死亡的个人经验中,暴力是手段,死亡才是目的。

北野武曾说:“对于我来说,另有一个对自己充满爱情,用清醒的目光注释着自己的我,他(我)支撑着自己。"叫北野武在类型的框架下寻找暴力,在暴力中寻找死亡,对暴力的冷漠态度,是因为对死亡的不屑,这些共同构建了北野武的生死观。

诚然,韩国犯罪片对暴力的纪实性态度、痛感的延续和冷漠的态度,与北野武黑帮片、警匪片对暴力的描述有着极为近似的关系,或许,韩国犯罪片在北野武式“暴力美学”的基础上更加极致,但无论如何,也谈不上是改写。

事实上,北野武的黑帮片与警匪片始终在讲述他自己的生死观,而暴力的写实手法或漠视的态度,虽构成北野式类型片的一部分,却不为类型服务,暴力最终的归属为死亡,而死亡的表达则是北野武个人的情感体验,从这一点看,与韩国犯罪片天悬地隔。

在历史的压抑背景下,新世纪韩国电影向来以为"集体"发声为己任,在这里,"集体"要做缩小解释,仅仅包含社会中的底层群体,因此具有强烈的现实主义质感。而写实的暴力则是出于对现实真相的尊重,韩国电影人想要表达的,是社会底层真实的暴力——一个被上流群体抛弃的阴暗面。

因此,暴力不可能是北野武式“暴力美学”或高度作者化的,它一定是为主题、叙事服务,这意味着韩国犯罪片在表现暴力的时候,虽然同北野武一样,强调写实与痛感,但暴力动作一定不是毫无征兆的,往往为暴力产生的缘由铺陈许久。

可以说,韩国犯罪片与北野武的相同之处在于对暴力过程的重视,同样讲求写实、痛感,不同之处在于,韩国犯罪片藉由逼真的暴力展示,引发观众对于痛感的个人记忆,以此强调暴力产生的缘由及现实的残酷性,暴力的最终归属在于凸显社会意义————“集体”的价值观,既可以是对资本主义下人性异化批判,也可以是对权力腐败的抗议。

自我封闭式现实主义与敞开式现实主义北野武似乎总是面无表情地"炫耀"着暴力,除了少数枪支外,他的暴力可以用拳脚相向加以概括,在《奏鸣曲》、《花火》中随处可见的,是通过长镜头表现反复抽打、踩踏等暴力镜头,这种胡乱殴打的暴力,是北野武黑帮片、警匪片主要的镜头语言。

北野武的暴力欠缺社会性铺垫,拒绝情节的关联,贯穿的是冷酷的表情,因此,他的黑帮片、警匪片不需要过多的台词交代剧情,不需要入情入境的人物表演,导演身份的北野武只需要借用演员身份的北野武,来建构银幕中的自我表象,以完成一种自我封闭式的现实主义构想。

在北野武的镜头下,观众不仅看不到人物面部表情的情感波动,就连人物内心世界也是一如既往的风轻云淡。

但事实上北野武所塑造的暴力型人物,不是警察,就是黑帮分子,也就意味着施加暴力是他们的职业,凭借暴力才得以存活,而先发制人的殴打以及冷漠的表情,则是出于他们对日常生活的通俗易懂的现实主义思考。

北野武在表现这种现实主义思考的时候,就像一个苦行僧,喃喃自语,通过不断的自我修炼,不断的暴力升级,来思考这类人的现实生活。

相较之下,韩国犯罪片通过暴力所呈现的现实主义思考则宽广的多,题材或主题上不仅涵盖底层群体的人性思考,也涵盖对上流社会的权力思考,有《追击者》、《黄海》、《局内人》等对暴力职业者的思考,亦有《金福南杀人事件始末》、《母亲》、《恐怖直播》等"逼上梁山"式的思考。

当然,构成敞开式现实主义格局的因素,不仅仅由于题材、主题的多义性,更在于韩国犯罪片试图通过暴力与观众搭建紧密联系的叙事策略,而这一叙事策略的前提在于,对暴力产生缘由的交代,观众借此可以迅速融入情景之中,并与剧中某一角色发生互动,根据个人经验的不同,互动的方向也会发生多样性的转变。

譬如影片《黄海》,它起码提供了两个可以与观众发生交互联系的人物形象,其一,毋庸置疑当属出租车司机久南,楼梯间刺杀的暴力场景,使观众对久南投入认同情感的同时,也感受到人性在现实中的脆弱性。

其二,则是绵老板,他性格暴戾狡猾,经常拿着斧子砍人,观众虽谈不是认同,却是相当震惊,一种对人性普遍堕落的警惕感油然而生。从这一点看,北野武不讲求人物内心、社会现实、剧情关联的黑帮片、警匪片很难与观众产生互动,自然他只能是一种闭门造车式的现实主义思考。