隐忍42年,95岁林婉珍突曝去世,死因不明,妹妹悼词称呼惹争议

时代洪流中的女性觉醒

文坛巨匠林婉珍的离世像一面照妖镜,映照出台湾社会跨越半个世纪的性别意识变迁。

根据台湾妇女新知基金会2023年发布的《战后台湾婚姻观念演变白皮书》,1960年代台湾知识女性离婚率仅有0.3%,而同期美国已达2.1%。

在台北中山北路那栋见证过无数文学沙龙的日式宅院里,林婉珍的绘画笔触始终带着民国闺秀的含蓄。

她的水彩画《晨雾》在2022年香港苏富比拍出120万港元高价,画中朦胧的远山倒影,恰似她面对婚姻危机时的隐忍克制。

这种以艺术疗愈创伤的创作轨迹,与墨西哥女画家弗里达·卡罗有着惊人相似——都在破碎婚姻中寻找自我救赎。

当我们在台北故宫博物院看到林婉珍捐赠的《花间集》手稿时,那些工整娟秀的簪花小楷背后,藏着多少未诉的午夜泪痕?

身份认同的世纪迷思

根据台湾户政司最新统计,2022年台湾再婚率已达35.7%,但社会对女性身份认同的认知仍停留在父权框架。

这种现象在文化名人身上尤为显著——人们记得张爱玲永远是胡兰成的妻子,却选择性遗忘她晚年在美国的独立岁月。

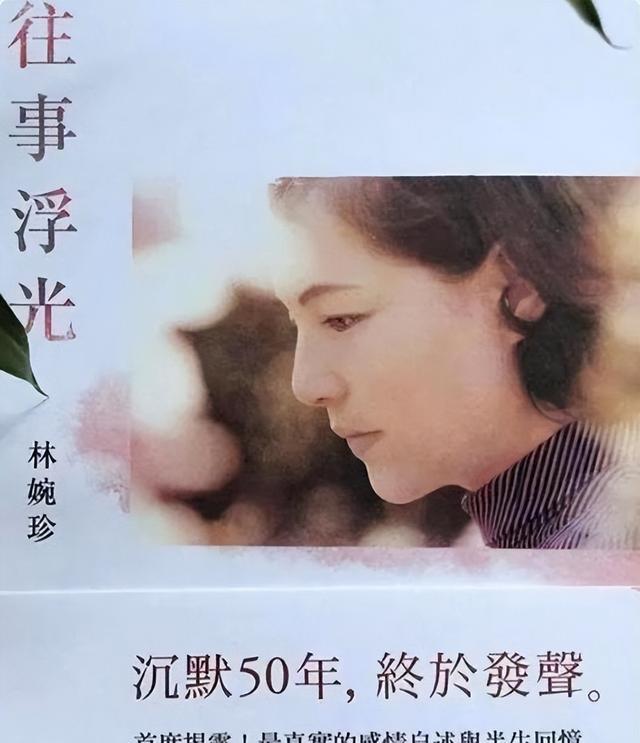

林婉珍的《往事浮光》与琼瑶的《我的故事》形成镜像对照。

值得关注的是,2023年台北国际书展数据显示,《往事浮光》在30岁以下读者群中的销量反超琼瑶作品,暗示着年轻世代价值观的转变。

台北101大楼的霓虹灯下,新一代台湾女性正在改写剧本。

艺术疗愈与自我重建

艺术治疗师陈美玲分析其创作分期时发现:1976年离婚前后的作品用色呈现明显分野,前期多青绿山水,后期则涌现大量泼墨写意。

这种转变与德国表现主义画家柯克西卡的情感创伤创作期不谋而合,印证了艺术作为心理疗愈载体的普世价值。

值得玩味的是,林婉珍在第二段婚姻中选择的伴侣——旅法画家李仲生,正是台湾现代艺术运动的旗手。

这对相差12岁的夫妻,在巴黎左岸咖啡馆讨论毕加索新作时,是否在艺术革新中寻得了情感救赎?

结语

士林官邸的玫瑰年年盛开,见证过三个传奇人生的皇冠出版社依然矗立在忠孝东路上。

当我们用现代性别视角重新审视这段往事,看到的不仅是才子佳人的爱恨纠葛,更是一部台湾社会转型的微观史。

林婉珍用95年光阴书写的生命答卷,最终在画布上找到了超越时代的注解。

在平溪天灯冉冉升起的时刻,或许我们该问:当最后一朵琼瑶式爱情幻梦消散后,新时代女性该如何书写自己的叙事?

这个问题没有标准答案,但林婉珍留下的300幅画作与一本回忆录,已然在历史的天空划出璀璨的星轨。