你有没有遇到过这样的情况?

开会时,生活号和工作号的电话同时响起,你恨不得有两只手机才能应付。

要是还能有个专门放流量包的卡,那就更完美了!

这时,身边的人不禁嘿嘿一笑,说:“想得美,三卡三待可早就没人做了。”对于多卡党的苦恼,似乎三卡三待成了一个过时的神话,但这背后究竟藏着怎样的故事呢?

三卡需求:到底谁在用?

我们来说说三卡的需求,实际上,在很多成熟市场,比如中国,很少有三卡的绝对必要性。

大多数人可以通过“双卡双待”来合理地管理工作和生活:分开电话、节省流量资费,足以满足日常需要。

要是谈到第三张卡,真的需要吗?

对于某些跨国商务飞人或热衷于搜寻优惠的“羊毛党”而言,三卡貌似是一个不错的选择,比如他们在国外出差时,一张国内主卡加一张当地流量卡,偶尔用个备用卡,的确方便。

但是,对更多像我们这样的普通人来说,第二张卡的使用都嫌麻烦,更别说去管理第三张卡了。

数据显示,很多人甚至从未切换过双卡的主副卡功能。

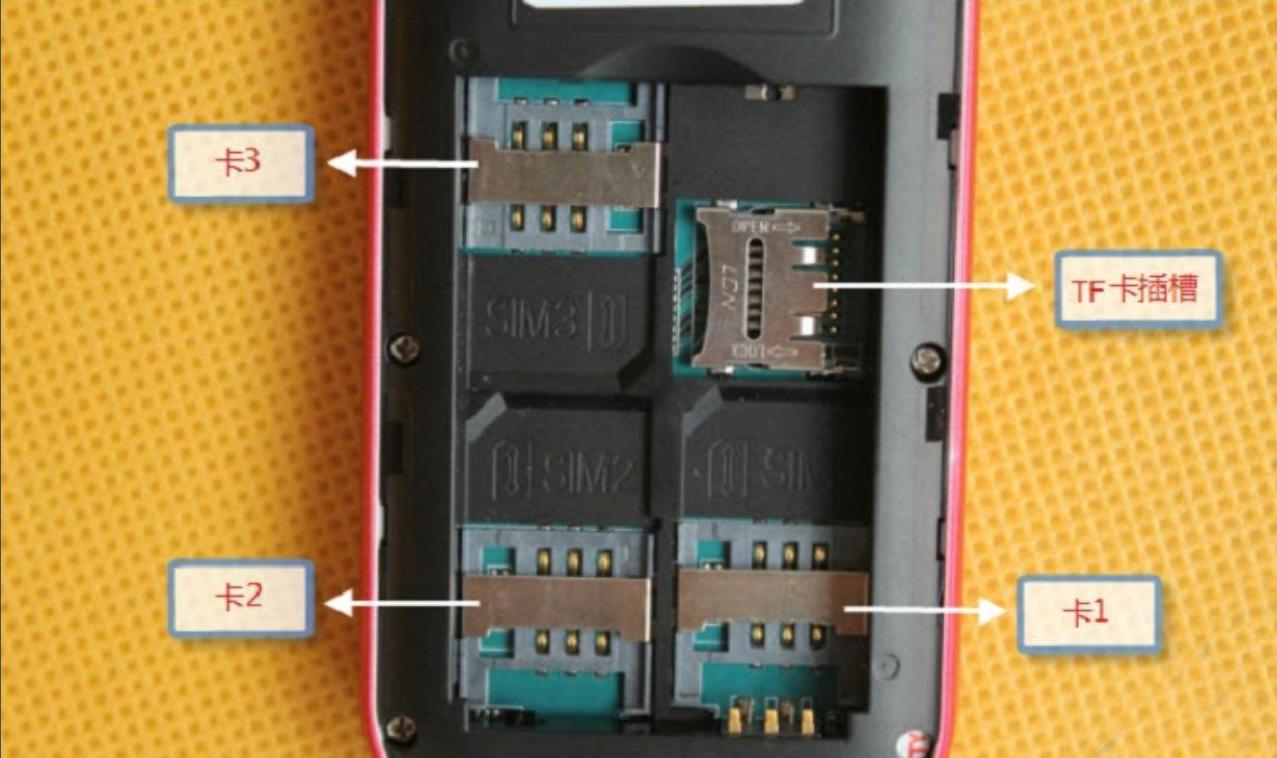

技术挑战:三卡背后的设计难题实现三卡三待手机,对于手机厂商来说,不是不能,而是不值得。

多一张卡就意味着多一套射频模块和天线。

手机内部空间有限,除了要留给电池、电路,还要考虑到摄像头、散热等等。

一通计算下来,放置多张卡对手机形态的影响显而易见。

它需要更大的机身空间来容纳额外的硬件,这样一来手机就可能变得又厚又重。

对于大多数人来说,为了一项并不刚需的功能而忍受一个“板砖”手机,显然不划算。

而这样的设计,只能对小众市场有意义,比如地质勘探员,战地记者,或者热衷于户外探险的人士,他们的工作确实需要这么多的卡,以确保通讯的稳定性。

未来展望:eSIM能否解决多卡问题有人说,运营商之所以不给力三卡支持,因为eSIM才是未来的发展方向。

eSIM是一种嵌入手机的虚拟卡,只需通过软件操作切换运营商,而不再需要实物卡。

换句话说,三卡多待,甚至四卡多待,通过eSIM的形式可以实现。

这项技术已经在某些智能手表上有所应用。

由于这项技术需要运营商的全面支持,目前普及程度仍然有限。

未来的一天,eSIM或许能像传说中的黄玫瑰一般,解决多卡需求,让手机无卡槽成为普遍。

三卡三待的现实考量说到底,三卡三待,对于大部分消费者来说并不是刚需,而是根据生活和工作需求的一种选择。

就像我们选择智能手表、无线耳机一样,有的人对它依赖,是因为找到了适合自己的使用场景。

而对大多数人来说,只要一个电话和一部手机就够解决所有事情。

像三卡三待这种功能,似乎更像是科技发展过程中的一个中间产物,未来是否复活,要看用户需求、市场需求以及科技发展的综合考量。

结尾:三卡三待手机的消失,是市场选择的结果。

科技改变生活的方式,从不是一蹴而就的,而是随着人们的需求和习惯一点点发生变化。

我们有理由相信,随着技术的不断进步,未来手机的功能和形式一定会不断创新,而这些创新背后也一定有着对用户真实需求的细致考量。

有时候,我们需要的不是追逐所有的潮流和功能,而是找到真正适合自己的工具,而手机制造商们,也在为此时刻准备着。

如果哪天真的需要三卡,谁知道呢,也许又会有一场手机技术的文艺复兴在等着我们。

那么,你觉得你需要一个三卡三待的手机吗?

欢迎在评论区留下你的见解,让我们继续探讨。