作者:沈子友(心系远山)

长春电影制片厂:东北三省会游之六

作为50后,对青少年时期文化生活的记忆,莫过于看电影了。特别是在当时的农村,看一场电影,无异于一顿精神大餐。而这些电影的发源地,有相当部分就来自于长春电影制片厂。9月4日,在结束东北“走向雄鸡之冠”边境游,来的长春之后,便迫不及待地走进心中的艺术的圣殿一一长春电影制片厂。

小时候在农村,记时第一次看的电影是《钢铁战士》,那时不知道什么是电影造片厂,在这次参观展览中我才看到它就产自长春电影制片厂,也就是从那时开始我就迷上了电影。在那个精神生活和物质生活同样都一穷二白的农村,对儿时的我们,如果说盼着过年是为了“吃”的话,那么盼着一场电影就是为了“看”。因为那时农村演一场电影是不定期的,好在我的老家比邻莒南县,那边邻村放电影我们也都去看,这样可以看到两个县的电影。

后来正常看上电影,是当兵以后,在连队时基本上都是定期,后来到机关了就更方便了。但那是70年代初期,特殊年代还未过去,能够看的电影很单一,除了“样板戏”就是“新闻筒报”,其他能看到得不多。那时流传的一个口头语“中国的新闻简报,越南的飞机大炮,罗马尼亚的搂搂抱抱,朝鲜的哭哭笑笑”,就是一个真实的写照。后来,形势变好了,电影也开始多了起来,先是恢复了“三战”《地道战》《地雷战》《南征北战》的放映,后来艺术片、古装片、港台片,甚至外国片也都多了起来了。

最难忘的是在部队驻地戈壁滩上看电影,冬天我们穿是“三皮”(皮大衣、皮棉帽、大头鞋),零下20多度也不在乎。一次师长政委到上面开会,主持工作的副师长是一位老“电影迷”,亲自到自治州里跑“片子”,连放了一个“电影周”,使我们真正过了一场电影瘾。

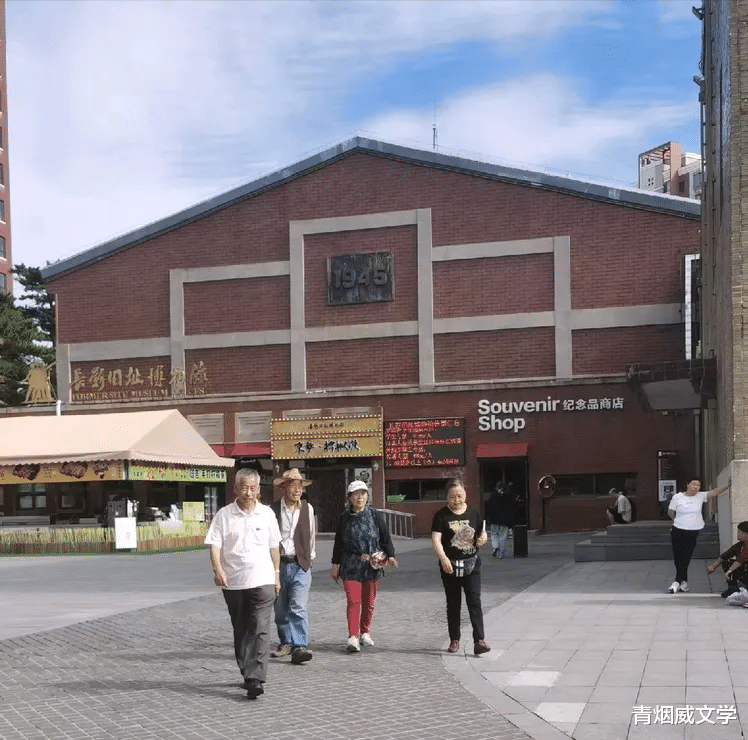

如今,作为早已“白了少年头”的我,走进长影博物馆,如同走进了电影的海洋。整个展览馆建筑面积46137平方米,是在完整保留1937年“满映”建筑的基础上,本着“修旧如旧”的原则整缮完成的,成为“长影”发轫、进展、繁荣、变迁的艺术殿堂。展馆通过文物保存、艺术展览、电影互动等形式,呈现电影艺术、道具、特技、工艺、生产等多重形式。使每一个参观者,都能完整了解整个电影的创作、制作过程。

长春电影制片厂,是新中国的第一个电影制片厂。其前身是1937年成立的日满“满映”株式会社,1945年日本投降后,被我党接管,经过历次改名和变迁,1955年正式命名为长春电影制片厂。经过几十年的发展,生产国产故事片1000部、译制国外故事片1000部,其中创造了中国电影史上的“七个第一”:笫一部新闻纪录片、短故事片、木偶片、科教片、动画片、翻板片、长故事片,是名副其实的新中国电影的摇篮。

开拓者,长影厂的早期五位领导人

这是长春电影制片厂接管“满映”、初创时期的部分电影人,都是各个方面的尖端人物,个个大名鼎鼎。看看他们,长影在电影届的分量就可想而知了。

乱花渐欲迷人眼。徜徉在博物馆,如同进入了百花齐放的“大花园”,使我眼花缭乱,应接不暇。太多的内容顾不上了,只能关注一下我看过的有代表性的电影了。

神秘的旅伴

白毛女

董存瑞

钢铁战士

赵一曼

红孩子

刘三姐

五朵金花

甲午风云

冰山上的来客

英雄儿女

创业

看着这一幕幕的电影,我的心里也似乎演起了电影。曾经的电影里的故事情节、人物、演员、歌曲,乃至当时观看时的场景,都一幕幕地在脑海中浮现,是那样地接近、直观、耳熟能详。而现在这一切都在渐行渐远,有的演员则永远地离开了我们,而唯独他们留在这银幕上的形象,却是历久弥新,永远活在我们心中!

2024.9.4 游览

2025.4.12整理于法国普罗旺斯

作者沈子友(心系远山),山东日照人,1970年入伍,1984年军转工,中铁十四局退休。

编辑:夏天